写真と文 田原 あゆみ

木地職人の渡慶次弘幸さんと、漆職人の渡慶次愛さん。

夫婦でもあり、仕事の上でもかけがえの無いパートナーである二人。

木漆工とけしのうつわはこの2人の魅力が形になっている。

二人の住まい兼仕事場はとてもシンプル。

好きなものを吟味して置いている空間には二人の美意識が静かに広がっている。

清潔で簡潔。

両方の言葉の中にある「潔さ」が空間に充ちていて、とても初々しくてさわやかだ。

きっと二人に出会った人は心から応援したくなるだろう、そんな魅力に溢れている。

彼らが作っている漆器にも、その簡潔さが顕われている。

作られたものをじっくりと見て感じていると、作り手の世界観がより色濃く伝わってくることがある。

人柄や、自分が知っていると思っていた作り手の知らない姿。

素っ気ないほど簡潔なものの背景から、感覚的に分厚く揺るぎないものを受け取ることがある。

静かだけれど、脈々と流れている時間の層を感じるような。

木漆工とけしの漆器からはそんなことを感じる。

木地師である渡慶次弘幸さんの使っている工具たち。

作り手が使っている道具と、その置き方から人柄や個性が見える。

渡慶次君の中には、かなりのご高齢のおじいさんが隠れているのではないか?と思うこともしばしば。

古くて、使い込まれたような味わいのある道具たちが新旧交え、まるでずっとそこに居たかのように収まっている。

仕事場にも生活空間にも、所々に彼らがうつくしいと感じるものがそっと展示されている。

自分たちの為に並べられているその展示物は、大概が個人的に価値を見いだしたもの。

自分が自分の生活と、ものづくりの為に戻る場所を思い出す為の展示のようだ。

弘幸さんはものをじっくりと眺めて吟味するタイプ。

自分の感覚で味わって、自分ならどう関わるかということを落とし込んでから言葉にする。

「木漆工とけしの作品を見ていると、とても簡潔で老成したようなうつくしさを感じるんだけれど、若いのにどうしてなのでしょうか?」

「目の前にものがあって、僕がいまそれを見ているのに、ここに在ってここに無いような、

時空が歪んでいるような感覚になるほどきれいだなって思うものとたまに出会うことがあります。

そう感じさせる要素ってなんだろうと考え探り続けながら、自分たちが作る普段使う器にも

そんな要素をそっと纏わせたいなと思っています。」

なるほど。

それで、木漆工とけしの漆器は自己主張しないうつくしさと、老成したような簡潔さがあるのだ、と私は納得。

「二人でやっていることも良いんだと思います。お互いの尖ったところや、自己主張が相手がいることでうまく押さえられているんだと思う。二人で一つの形にして行く過程で、お互いの我のようなものが取れてゆくんです。」

手前は弘幸さんが作ったうつわ。

その木地に愛さんが漆を塗って漆器が完成する。

弘幸さんと愛さんは、沖縄の工芸に関わるショップで働いている時に出会った。

今から13年前のこと。

弘幸さんはインテリアが好きで、空間にどういう家具を置くのかで全く雰囲気が変わることに興味を持ち、家具職人になろうと思い立ち、2000年から沖縄県工芸指導所(現 沖縄工芸技術支援センター)へ1年間通う。

そこから木地職人の道へと導かれるように進んでゆく。

弘幸君のろくろを挽く為の場所。

道具だけがあると、一体どのように使われているのか私には分からなかった。

座布団の前に置いてある木の枕のような道具は特に。

ろくろで挽いたうつわは左右対称の、一本軸が通った形だ。

それは作り手の軸そのものから生まれてくる形。

この道具は身体の軸を足で支える為のもの。

このために存在する道具の一つ一つにうつくしさを感じる。

用と美を兼ね備えた形。

そして私たちに与えられた手足が、しっかりとその役割の一つ「生み出す」という作業を支えているのが分かる。

頭も、感覚もすべて総動員して漆器の受け皿となる形が生まれる。

暑かったこの日、扇風機は回り、ろくろをまわす機械音と外を走り去る車の騒音、様々な音に囲まれているのに心はしんとして静かだ。

弘幸さんの集中と、ぶれない軸が場を整えているのだ。

自然界で時間をかけて育った木。

その木をうつわにして、人の生活の中で生かす。

その間につなぎ手のように存在するのが弘幸さんの仕事。

木の命が形を変えて、誰かの生活の中で末永く生きるように。

この材質はどんな形にするとその特性が生きるのだろうか?

どのようなフォルムが人の手や、唇にしっくりくるのだろうか?

自分がこの素材を使う意味ってなんなのだろう?

弘幸さんは哲学者のように自問しながら考え続ける。

ゆっくりと、けれど確実な手応えを体感するまで、その問いかけは繰り返される。

作業を見守る愛さん。

二人は兄弟のようにぴったりだと感じる。

雰囲気が似ているから兄弟という言葉を使ったが、二人がいてこの木漆工とけしという世界ができ上がるようなしっくりとした空気。

弘幸さんの作った木地に愛さんが漆を塗ることで、形の際がより濃くなってゆく。

漆を塗ることで、より確実な形の中に包まれ完成へと向かう。

そして愛さんの漆を塗る作業は輪をかけて淡々と繰り返され、より静けさに充ちている。

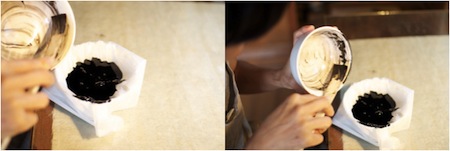

漆を塗る仕事場。

奥の方にあるのでより静かだ。

鳥のさえずりと、風がゆらす森の音が聴こえてくる。

漆は埃を嫌う。

塗師は埃が立たないように仕事場の掃除には細心の注意を払うという。

一通り目に見える埃を取り払った後、使っている漆を漉す所から一連の作業が始まる。

猫ちゃんも静かに協力、見守っているのか。

うつわの上の漉し紙の上に丁寧に漆を移してゆく。

うつわに残った漆は、ヘラできれいにへずり取ってゆく。

漆は「漆の木」の精。

漆を取ると、その木は枯れてしまう。

木のうつわを保護し、材質を安定させ長く保存することが出来る漆。

まるで漆の木がその姿を変えて、うつわとともに生きているような気がすることがあるほど、本漆には有機的で独特のうつくしさが宿っている。

漆は最後の一滴までとても大切に使われる。

漆の中の埃を漉き紙できれいに漉き取った後には、刷毛の中に入った埃を取る作業が待っている。

それらの行程を終えて初めて、漆を木地に塗る準備が整う。

愛ちゃんはとても丁寧に漆に触れる。

漆という不思議な物質に魅せられ、漆と共に生きることを選んだ人のたたずまい。

友人の中に、塗師(漆を塗る職人の名称)の姿を初めて見た。

華奢な彼女の身体とは対照的なもの、その中に宿っている道の定まった人の持つ強さやたくましさが伝わってくる。

漆は塗ったあと乾かされ、表面に漆が付着しやすいように研がれた後に再度塗り重ねられてゆく。

でき上がるまでの行程は、大体20~30ほど。

行事の時に使うピカピカに磨かれた特別の日の漆器とは違う、普段使いのための漆器。

一見地味だけれど、料理を持った時に盛りつけられた料理も、うつわも共に生きる容れ物。

その肌合いは、既に長く使われたような味わいがある。

「木や金属などのさまざまな素材が、自然と風化していく時の肌の表情に何ともいえないうつくしさを感じます。

時間の経過や、風や水や湿度等の自然の力が介在することででき上がる肌合いには、私たち人間の意図を越えたうつくしさがある。

外部の力を借りることで出来てゆくうつくしさを自分たちの仕事の中に取り入れることが出来ないか、二人で話し合っていろいろと試してみました。」

そうして、二人で話し合い、工夫し合って出来たのが現在の作品たち。

一見すると漆とは分からないような独特の肌合いを持つうつわたちだ。

中央にあるのが私も使っている風化した鉄の表面のような肌合いのうつわ。

乾燥の過程を調整することで、二人の意図を越えた風合いができ上がるそうだ。

じっと見つめていると一つ一つ全く違う味わいがあり、何とも引き込まれてゆく景色が広がっている。

触ったり眺めたりしながら、さまざまな感覚を楽しむことが出来る。

木漆工とけしのうつわもそうだが、普段使い用の漆器は質感がマットなものが多い。

それを使い込んでいくうちに、独特の艶が出てくるのが使い手にはとても愉しい。

中性洗剤を薄めて、普通に柔らかな布やスポンジで洗い、すすいだ後布で拭いて乾かす。

それを日々重ねることで、何とも言えない柔らかな輝きが漆器に宿ってゆくのだ。

製品となった後も、その景色はそれぞれに変化し続ける。

この日いただいた八重岳ベーカリーのクッキーを、6寸の皿にのせて。

楽しく会話し、笑い合いながらクッキーをいただく。

たまにクッキーたちを受け止めているうつわの肌や形を感じながら。

特別の日の晴れやかさは格別だけど、毎日の暮らしの中にこそしあわせがある。

好きなものを大切に使う。

長くつきあうことで、その変化を愛でる。

大切なものが、古びてゆく中にうつくしさを見いだせたら、私たちは時間を重ねることに抱く恐れからも開放されるのかもしれない。

木漆工とけしのうつわは修繕可能だ。

欠けたり割れたり、漆がはげたりした時にも時間はかかるが無償で修繕してくれる。

そこには人との関わりや、ものごとを通して様々なことを受け入れた心意気を感じる。

この仕事が、人生そのものへの信頼に根ざしているから出来ることなのかもしれない。

木と親しんで来た日本の文化の中で、漆器がその数千年の歴史に根ざしたものであるということ。

この夫婦が30代という若さで、その流れの中に根をおろして現代の生活の中に提案する普段使いのうつわたち。

「木漆工とけしが作る普段使いのうつわはどのようなものでありたいのですか?」

最後に私は聞いた。

「うつわはごく自然に生活の中に溶け込んでゆくものでありたいと思う。シンプルなんだけれど、何だか気になる、そんな感じが良いと思う。」

そんな二人が丁寧に作ったうつわたちがShoka:の常設になりました。

日々の時間の中で育ってゆくうつわ。

写真のうつわの殆どが、センダンの木で出来ている。

センダンは昔は女の子が生まれると庭に植えられて、その子がお嫁に行く時に倒されてタンスを作ったという木だ。

沖縄に育つ木で漆器を作りたい、そう思っていた二人はそのセンダンの木で普段使いのうつわを作ることにした。

軽く柔らかな木地を漆で固め、形を安定させる。

センダンの木は、沖縄に暮らす私たちの生活に寄り添う木として戻って来た。

昔の習わしには長い時間が培って来た理由がある。

二人がセンダンの木にその役割を再度与えたことにも、私は喜びを感じる。

それが一過性のものになるのか、これからどのような流れになってゆくのか、それは私には分からない。

けれどここに暮らす意味や、ものを作る意味を自問しながら、ものづくりを続けているこの2人の職人を私は心から応援している。

Shoka:の常設空間で、是非二人の仕事に触れてください。

*********************************************************************************************************

暮らしを楽しをものとこと

Shoka:

12:30~19:00

定休日 月火

http://shoka-wind.com