今まで、野外イベントの粒揃いの出店で、あれもこれも頬張り、

「これが1日限りじゃなくて、ずっと続けばいいのに…」と夢見たことは?

フードコートといえばファーストフードばかりで、

「もっとチェーン店以外のお店も並んでたらいいのに…」と溜息をついたことは?

そんな私たちの願いを叶えてくれる、まったく新しいフードコートがCCSSだ。

店名のCCSSとは、『Chicken House』『Cactus Eatrip』『the Scarpetters(ザ スカルぺッターズ)』『Seaglass』の頭文字をとったもの。丸焼きチキン、ベーグル、ミートボールにドリンクとスイーツが並ぶ。北谷のこの地に元々あったSeaglassに3つのお店が加わった格好だ。

「面白いと思います。個性が強い3つの店が、こんなに1ヶ所に集まってるのって」

Chicken Houseの店長でもあり、CCSSのマネージャーでもある山田大(たかし)さんが言う。

このChicken Houseの丸焼きチキンにしてからが、爽やかなハーブが香る個性的な味わいだ。

「丸焼きチキンといえば、味つけはニンニクメインのところが多いんですけど、うちはハーブをふんだんに使ってますね。鶏肉の味つけ方法って2通りあるんですよ。調味料にドボンって漬け込んでおくタイプと、皮と身の間に調味料をすりこませるタイプ。うちみたいにすりこませる方が手間かかるけど、その方が皮部分だけじゃなくて、もっと深い部分まで味がしみこむので。その味を皮でフタして閉じ込めるようなイメージかな。もちろん鶏そのものからもこだわっていて、僕たちのチキンは、沖縄県産の若鶏しか使いませんし、冷凍保存もしないです。着色料とか甘味料、添加物とか人工的なものも一切使いません」

1号店のある那覇よりも、ここ中部地区には丸焼きチキンのお店が多いが、この深い味で既に多くの支持を集めている。

「このあたりは外国人が多いし、今までより味くーたーにした方がいいのか?ともチラッと初め考えたんです。でもやっぱりうちの鶏肉にはこのハーブの香りと味がベストだ!となって。サイズだけは1号店よりも少しだけ大きい1.4kgにしてるんですけどね」

また、Cactus Eatripの天然酵母ベーグルは、その弾むような歯応えが印象に残る。Cactus Eatripの店長 勝見麻紀子さんも言う。

「北谷だし、7~8割は外国人のお客さんなんだけど、ベーグルってアメリカが本場でしょ? その本場の人たちが『Special!』『オイシーイ!』って言って、リピーターになってくれてるから嬉しいです。うちのベーグルは卵不使用で、発酵に時間をかけるから、小麦の味が凝縮されててモッチモチで食べられるの。それにベーグルにはさむ具材、ピーナツバターやフムス、ドライトマトとかも自分たちでちゃんと手作りしてますよ。素材も、外国のパンの味を出したいから小麦だけはあえて外国産だけど、他は国産で特に九州産のものを多く使ってます。ベーグルって材料がシンプルだからこそ違いが出ると思って」

ミートボールプレート レギュラーセット

スライダー。ミートボールをはさんだミニバーガー。タルタルソースやバジルペーストなどソースも選べる

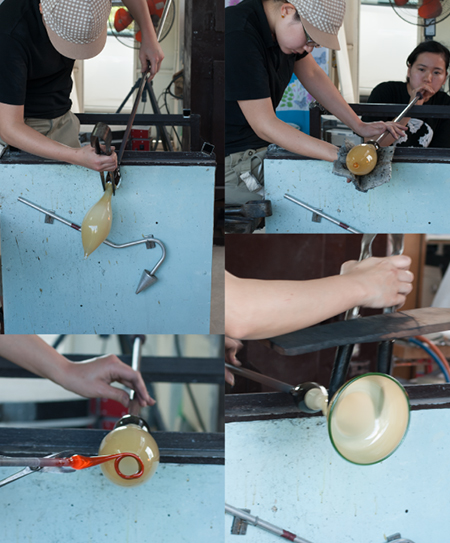

ジューシィーな肉の旨みが詰まったミートボールを出すのはthe Scarpetters。店長の久高将年さんたちが素材から厳選して作るものだ。

「ミートボールは牛、豚、鶏の3種類から選べるようになってます。混ぜたりはないです。宗教上で食べられない人に配慮っていうよりは、それぞれの持ち味をしっかり味わってほしいから。牛はニュージーランド、豚と鶏は沖縄県産なんですけど、挽肉で仕入れるんじゃなく、肉の塊を自分たちでミンチにするところから始めて、2日間マリネして、飴色にしたタマネギと混ぜてって作っていくんですよ。だから値段はちょっと張っちゃうんですけどね」

the Scarpettersは、CCSSへ店を出すにあたり、初めてのミートボールというメニューに挑むことにしたという。

「うちは元々『バカール』っていうピザ屋なんですけど、オーナーがアメリカ旅行中に、ミートボールの良い店に出会っちゃったらしいんですよ。それで、『これ美味しいし面白いし、日本でもやってみたい!』って。面白さってのは自分で選べることですね。その店ではサイドメニューを数種類の中から選べたそうなんです。それをここでもやろうってことで、ミートボールの種類はもちろん、添えるソースからサイドメニューまで、好きなように組み合わせられるようにしました。でもミートボールを作るノウハウは全くないですから試行錯誤でしたね。初めは『合挽き肉でもいいんじゃない?』とか…。あまりこんなお店がない、イコール情報が少ないわけで、ネットでレシピを調べるところからスタートですよ。それでも食べたお客さんから『GREAT!』の言葉が出た時は報われたかなって」

そしてseaglassではソフトドリンクからアルコールまで多く選択肢があり、カフェタイムにはスイーツも味わうことができる。

CCSSは2014年7月にオープンしたばかりだが、北谷界隈の人々を中心に、既になくてはならない存在となっている。Cactus Eatripの勝見さんが言う。

「多い人だと、もう週2~3でベーグルを買いに来てくれるんです。私はここをカフェ以上の場所にしたくって。気取らなくてもすぐに来られる生活空間の一部というか、おうちの代わり、おうちの延長みたいな。だから、価格は300円から~って安くに設定してて。原料的に増税的に厳しいではあるんだけど、主婦の方が上の子を送った帰りなのかな、ベビーカー押して毎日のように来てくれたりするのを見ると、『ここでお店出して良かったな!』って」

そしてファンが増えていく一方、嬉しい誤算もあった。the Scarpettersの久高さんが言う。

「フードコートでまず選べて、メニューでも選べてって、たくさんの選択肢の中から選ぶ楽しみを提案したつもりだったんですけど、意外に皆さん初めに食べたものをずっと延々と食べ続けちゃうんですよ。それでも日本人のお客さんはまだいろんなものを試してくれる方なんですけど、外国人のお客さんは一度気に入ると本当にそればっかり。国民性の違いなんなのか、なんなのか…。もちろん常連さんになってくださるのは嬉しいんですけどね」

そうそう!とばかり、Chicken Houseの山田さんも続ける。

「うちは『チキンオーバーライス』っていうチキンにヨーグルトをかけたメニューがあるんですけど、それを週5で食べに来るお客さんがいましたね。毎日毎日よく続くなって…(笑)」

このフードコートの楽しみ方は人それぞれ。丸焼きチキンを買いにきたついでにベーグルも買う人もいれば、ただもう一心不乱にグレービーソースのかかったミートボールだけを食べ続ける人もいる。朝でも昼下がりでも。テイクアウトでもイートインでも。CCSSの提示する、フードコートという可能性は幅広い。

Chicken House 山田さん、Cactus Eatrip 勝見さん、the Scarpetters 久高さん、スタッフ

また、新たな動きも生まれようとしている。Chicken Houseの山田さんが言う。

「せっかくこうして隣り合っているんだし、コラボするのも面白いよねってみんなで話してるんです。Cactus EatripのベーグルにChicken Houseのチキンをはさんだり、the Scarpettersのミートボールを載せるとか・・・。普通だったら、他の飲食店の人たちとキッチンを共用したり、一緒に接客したりなんて、まずないですよね。キッチンでは盛り付けとか試作について意見出しあったりしてて、お互いに今すごく良い刺激を受けてるんですよ。ライバルでもあり仲間でもあるっていう関係から、もっと何か生み出していけたら…って」

山田さんの頭の中には、既にいろいろな可能性が浮かんでいるようだ。

「北谷っていうのも面白い場所ですよね。僕、今38歳ですけど、僕が18歳ぐらいの頃ってタコライスがすごく流行ったんです。タコライスっていったらキングタコスだけど、北谷にもテイクアウトできるお店があって、ドライブがてら来て買って防波堤で食べてってしてた街なんですよ。有数のナンパスポットでもあってね。今は海遊びがメインで朝晩はマラソンしてる人なんかもいて、ずいぶん空気が変わりましたね。でもまたなんか食べ物からのムーブメントを起こせたら面白いなって」

その波を起こすのは、丸焼きチキンかもしれないし、ベーグルやミートボールかもしれない。あるいはこれらをコラボした新しいものかもしれない。フードコートが北谷の海岸沿いの風景に馴染み、今、面白い波が来ている。

文/石黒 万祐子(編集部)

写真/青木 舞子(編集部)

CCSS (Chickenhouse×Cactuseatrip×theScarpetters×Seaglass)

北谷町宮城2丁目46番地

098-936-2123

close 水曜日

facebook CCSS

※各店舗により、営業時間が異なります

Chicken House 11:00~19:00

Cactus Eatrip 8:00~15:00

the Scarpetters 8:00~17:00

Seaglass 8:00~19:00