セレクトショップでその器を初めて目にした時、とっさに作家の名をスタッフに尋ねた。

作品には強い吸引力があり、見ているだけでドキドキした。

店には数多くの作品が並んでいたが、同じ作家の器を選んで手に取る人を大勢見かけた。

「佐藤尚理さんという作家です」

その名に聞き覚えがなかった。

「芸大を卒業なさった方です。

でも、陶芸家として活動を始められたのは最近だということです」

無意識に、卒業して間もない20代の男性を想像したが、詳しい経歴を知って驚いた。

佐藤さんは、芸大の陶芸科ではなく、彫刻科の卒業生だった。

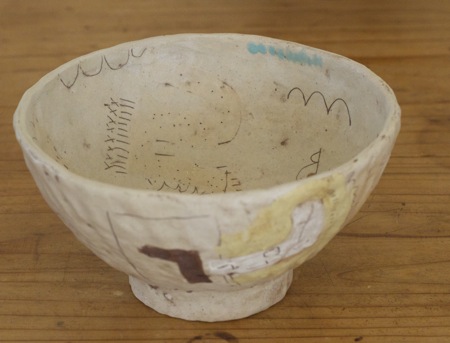

「作品で大事にしているのは、全体のバランス。

バランスがとれていないと、『これは失敗だな、自分の好みの器ではないな』と。

その感覚は、彫刻とも通じているかもしれません」

佐藤さんはそう語る。

愛嬌のあるフォルムも、作品の魅力の一つだ。

「あまり重くならないよう、分厚くなりすぎないように気をつけています。

そして、できるだけヘンな形になるように。

可愛いとかじゃなく、ヘンな形」

最近はろくろを使わず、手びねりで制作していると言う。

「作るときにあらかじめ決めているのは、器の大きさや容量くらい。

あとは手を動かしながら、という感じでしょうか。

図柄も、最初は何も決まっていないんです。

焼き上がった器を並べて順番に絵付けしていくのですが、その瞬間に考えます」

佐藤さんは長野県長野市の出身。

芸大を受験したのは、父親の影響が少なからずあると語る。

「父は幼児教育について学ぶ学校で、美術の教師として勤めていました。

僕自身は芸術にそれほど深く興味があったわけではないので、きっかけと言えばやはり父の存在かなと思います。

彫刻を選んだのにも特に大きな理由はなく、ダイナミックなことがやりたくて」

強い想いがあったわけではないと話すが、大学生活はとても楽しかったと言う。

「大学生と言えば立派な大人。そんな大の大人が毎日トントン・カンカンやっていて許されるなんて、普通ではありえないわけですよ。

授業では、溶接したり木工やったり。素材も鉄、木、テラコッタ、粘土…色んなものを触らせてもらえました。

大学院に進んだのはそういう毎日が楽しかったから。もうちょっとやりたいと思ったんです」

しかし、進学を前に佐藤さんは迷いを感じていた。

「その頃すでに、陶芸もやりたいと思っていたんです。

土いじりが仕事になるのがうらやましくて(笑)

陶芸をやっている知り合いを見ても、一日中泥だらけで、なんだか楽しそうだなーと。

それに、以前から壺屋や読谷の陶器市で器を買うのも好きでした。

陶器に興味を持ったのは沖縄に来てからですが、思えば長野の実家でも父が学校の授業で作った器を使っていたんです。

作家ものとは言えないけれど、美術教師である父手製の器。

その手触りはよく覚えています。

つるつるとしていない、独特な触感を」

しかし結局、佐藤さんは彫刻科を選択した。

院を修了した後は大学に残り、6年ほど助手として勤めた。

自宅の一角をギャラリーとしてオープン。妻・真琴さんの作る焼き菓子なども並ぶ予定だ。

助手をやめたあと、1年ほどドイツに滞在。

2008年に帰国し、南城市に自身のアトリエを構えた。

「建物を建てるのは初めてでしたが、わからないことは調べながら、どうにか完成しました」

中は陶芸のための部屋と、彫刻や木工のための部屋に分かれている。

その出来を見た人々から、内装工事の依頼が入るようになった。

「最初が水円の森下夫妻、それからshoka:さん、tenさん、個人宅…という風に、ぽつぽつとお願いされるようになって」

工事の仕事で忙しい日々を過ごしながらも、佐藤さんは陶芸への思いを抱き続けていた。

手始めに陶芸教室に通おうかと考えていた矢先、大学時代からの友人である増田良平さん(関連記事:料理を食べ終えた後もテーブルを彩るうつわ。丹念に観察した身近なものをテーマに。)がやって来て言った。

「『よかったら、僕が教えるよ』と。

そうしてろくろの前に座り、ピューピューピューッと器を作って、『こんな感じ』。

勝手にピュっとやって帰っていくだけ(笑)。

それを見て、あとは自分でやってみる。

また、釉薬(ゆうやく)がうまくつかないとか、溶けないとか、化粧土がはがれるとか、うまくいかないことがあって電話をすると、『アレを入れたらいいよ』。

化粧土の作り方は、友人の東恩納美架が教えてくれて、『アレを溶いたらいいよ』。

そうやって色々と教えてくれて」

いつか自分の器を販売できたらと考えてはいたが、それまでには時間がかかったと言う。

「僕だったら買わないな、と思うような器を世の中に出したくないんです」

2012年9月に mofgmona no zakka(関連記事:生活空間で選ぶうつわ。独自の視点でうつわの魅力を引き出す。)に置いたのが最初だと言うから、まさに新進気鋭の陶芸家だ。

作品を展示販売する「BONOHO(ボノホ)雑貨店」店内には、佐藤さんによる彫刻の作品も飾られている。

陶芸作品と共通点があるかと問われたら、正直に言うとよくわからない。

一見して同一人物の手による作品だとわかるほどの共通点は、見受けられないような気がする。

しかし間違いなく言えることは、彫刻に打ち込んだ年月がなければ、今の器には至っていないだろう。

そしてまた、陶芸に費やした時間が逆に彫刻に影響を与えるのではないだろうか。

佐藤さんは「今後は彫刻もやっていきたい」と話す。

「小さいものでもいいから、いずれまた作りたいと思っています。

でも、陶芸もまだ充分ではないから、それをしっかりやってからの話ですね。

ゆくゆくは陶器の彫刻も作ってみたいと思っているんです、木彫だけじゃなく。

それに金属もやってみたいし…」

陶芸と彫刻。

ジャンルは違えど、元をただせば同じ「ものづくり」。

つくること、表現することに夢中な人が、それまでとは違う方法で表現してみたいと考えることは、不思議なことではないのかもしれない。

作風はどんどん変化していると佐藤さんは言う。

「数ヶ月前と今とでも全然ちがうんですよ。

変わりやすい時期なのかもしれません」

二つのジャンルで技術を磨いた作家は、新たな世界を求め続ける。

表現は自由なのだ。

そうして生み出されたものが、こんなにも心を打つ。

写真・文 中井 雅代

utsuwa+喫茶 bonoho(ボノホ)

2月16日オープン

南城市佐敷手登根65番地

098-947-6441

open 土・日 11:00~18:00

メールアドレス:bonoho@hb.tp1.jp

※手作り市など出店のため不定期に休みを頂いております。

ご確認の上お越し下さい。

※ 2月16日 イベント(ヨガ)のため13:00からオープン