期間:1/2(月)〜9(月)

場所:7F美術サロン

時間:10:30〜19:30 ※最終日は17:00にて閉場

器を見て、使っていただき日々の暮らしが楽しくなるようにと

心を込めて制作した日常使いの器、花器を展示販売いたします。

お問い合わせ

デパートリウボウ

TEL:098-867-1171(代表)

2012.01.03

期間:1/2(月)〜9(月)

場所:7F美術サロン

時間:10:30〜19:30 ※最終日は17:00にて閉場

器を見て、使っていただき日々の暮らしが楽しくなるようにと

心を込めて制作した日常使いの器、花器を展示販売いたします。

お問い合わせ

デパートリウボウ

TEL:098-867-1171(代表)

2012.01.03

@豊見城

2012.01.03

これは良かった。

何がいいって、メリルが、ジュリア・チャイルドにそっくりなんですけど!!!

私は「フレンチ・シェフ」っていうTV番組を昔見てたことがあって、それに、ジュリア・チャイルドが出てたんですよね。

びっくりするような特徴のある英語を話すので、アメリカ人じゃないと思ってました。

あのしゃべり方が、まったくそっくり。「ボナペティ」とか、

「I’m Julia Child 」って番組で言うんだけど、その言い方が似てる。やばい。

私自身、食べることも、料理することも大好きなので、この映画はツボだったなあ。

この映画の中のジュリアをメリルが生き生きと演じています。

とっても、素敵。

ジュリアの夫をスタンリー・トゥッチ。

この夫がすばらしい。

愛情いっぱいで、しかも、外交官。

何があっても、ジュリアを暖かく受け止めてくれる。

ジュリアも、夫ポールの心の支え。

子供のいない二人は、ヴァレンタインデーをとても楽しく過ごす。

こういう夫婦いいなあ。

スタンリー・トゥッチがめっちゃかっこよく見えます。

この二人は、40過ぎて出会って結婚、そんなこともあるのね~。

希望を捨てないようにしよう。

普通の主婦だったジュリアが名門、「コルドン・ブルー」に入って、大奮闘。

たまねぎを刻むこともできない彼女が、負けん気を発揮して、誰にも負けない生徒になるところがかわいい。

陽気で、優しいジュリアは本当に魅力的。

この映画は、そのジュリアを崇拝する、50年後の、

ジュリーという働く主婦の生活とうまく対比させながら描かれている。

ジュリーを演じるのは、いま、大活躍のエイミー・ アダムス。

彼女は、ジュリアに比べて多少情緒不安定なんだけど、

とっても素敵な旦那、エリックとNYで二人暮らし。

エリック役はクリス・メッシーナ。

このひと、「それでも恋するバルセロナ」ではさえないと思ったのに、この映画ではかっこいい!

素敵でした。

こんな素敵なひとがこの世に存在するのか、と思うほど、優しい夫です。

ジュリーはジュリアのレシピをもとに毎日料理をつくり、ブログに掲載していきます。

映画のなかでは写真を撮っている場面がなかったけど、

このブログには写真が掲載されているのかな?と変なことが気になりました。

料理って、写真がないと、なんか伝わらないよね。

最後のほうで、ブログの存在をしったジュリアが、

ジュリーの番組を「不快に思っている」というタレこみ?があったけど、本当なのかしら?

あんなに陽気で素敵なジュリアが、そんな心の狭いことを言うなんて。。。

最後まで、そこが気になった映画でした。

しかし、おいしいものを作って食べるってこんな幸せなことはないですね。

食べ歩きももちろん楽しい。

これで、愛情あふれるパートナーがいれば、最高だなあ。

是非、どうぞ。

KEE

<ストーリー>

アメリカの食卓にフランス料理の一大革命をもたらした、

料理研究家ジュリア・チャイルド

その豪快かつ爽快な人生を映画化した、感動のトゥルーストーリー!

身長185cm、かん高い声と陽気で大らかなキャラが大人気となった料理家ジュリア・チャイルド。好奇心旺盛で食べることが大好きな彼女は、パリで仏料理に出会い、524のレシピを載せた本を出版し、その後のアメリカの食文化に“大革命”を起こすことになる。その“大革命”は、50年後の現代のOLジュリーの人生をも大きく変える。キッチンから夢をかなえ、時代を超えて悩める女性たちに勇気を与え続けるジュリア・チャイルド実話の映画化!

<キャスト>

メリル・ストリープ

エイミー・アダムス

スタンリー・トゥッチ

クリス・メッシーナ

リンダ・エモンド

ヘレン・ケアリー

メアリー・リン・ライスカブ

ジェイン・リンチ

2012.01.02

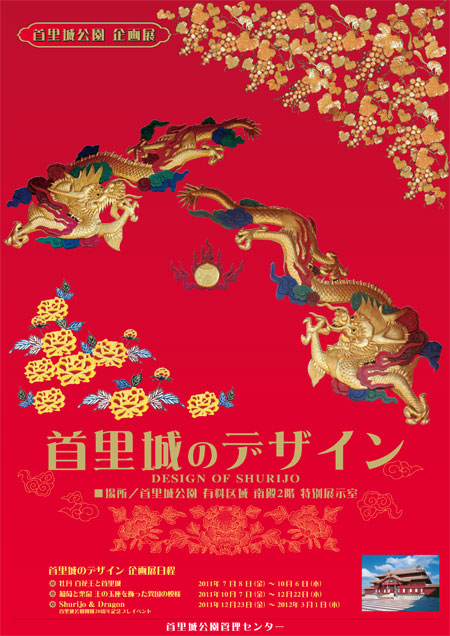

首里城公園企画展「首里城のデザイン〜Shurijo & Dragon~」

首里城公園開園20周年記念プレイベント

期間:2011年12月23日〜2012年3月1日

首里城公園管理センター:098-886-2020

HP:http://oki-park.jp/shurijo-park

2012.01.02

@豊見城

2012.01.01

新春の宴

琉球王朝時代のエッセンスを盛り込んだ朝賀の儀式を再現

琉球王朝時代、元旦の早朝に行われた「朝拝御規式」(ちょうはいおきしき)を再現し、古典芸能を中心とした琉球舞踊が華を添えます。

実施日 平成24年1月1日(日)~3日(火)

場所 首里城公園 御庭・下之御庭

新春の宴・チラシのダウンロードはこちらから【PDF形式 390KB】

実施内容

御座楽の演奏

御座楽の演奏を行い、来園者をおごそかに迎え入れます。

【日時】 平成24年1月1日(日)~3日(火) 8:30~8:50

(奉神門での御開門(うけーじょー)の後、15分程度)

【場所】 御庭(有料区域)

朝賀の儀式「朝拝御規式」(ちょうはいおきしき)

【日程】 平成24年1月1日(日)~2日(月)

【場所】 御庭(有料区域)

琉球王朝時代のエッセンスを盛り込んだ朝賀の儀式イベントを3部構成にて再現します。

※3日(火)については、国王・王妃の出御を行います。

第1部「子之方御拝」(にぬふぁぬうぬふぇー)

この儀式は、いわゆる天の神様への拝みの儀式であり、国王をはじめ、王族それに王朝の高官である摂政、三司官から諸役はもとより、庶民の代表である各間切のウッチサバクイまでが参列する国を挙げての行事でした。厳粛なうちにも上下が心を一つにして、新年を寿ぎ、平和・平穏を祈念した儀式です。

【時間】 10:00~10:25

第2部「朝之御拝」(ちょうぬうぬふぇー)

この儀式は、年頭に当たり、諸人が国王の聖寿を祝い琉球王国の繁栄を祈る儀式です。

【時間】 10:50~11:00

第3部「大通り」(おおとーり)

この儀式は、国王を始め諸臣が順々に祝いの酒の杯を回し飲みし、国王が朝賀に出席して諸臣を祝福したことに感謝すると共に、国王と王子、王孫の繁栄を祈る儀式です。

【時間】 11:25~11:50

琉球芸能の宴

新春の首里城にふさわしい宮廷舞踊を中心に、華やかな舞のステージを披露します。

【日時】 平成24年1月1日(日)~3日(火) 12:30~17:00

【場所】 下之御庭(無料区域)

旗頭の展示と演舞

那覇市首里地区の旗頭の展示と演舞を行ないます。

【日時】 平成24年1月1日(日) 8:30~17:00

【場所】 首里城公園 首里杜館芝生広場~木曳門~系図座・用物座 ※無料

2012.01.01

– – – 思考の末に浮かぶというより、蓄積されたものが溢れてくる感じ。

一番最初に作ったテキスタイルのタイトルは「 flower 」。

すごくシンプルな名前ですね。

ジャカードという、織りで柄を出していく技法を用いていくつかの花をちりばめました。

縦をコットン、横をプロミックスという牛乳のタンパク質で作られた糸で織ったんです。

横糸を7色くらいに分けて25m 織ったのですが、

25m というと本来はサンプル織りのような長さです。

最初の刺繍のタイトルは「 hoshi*hana 」。

星のようにも花のようにも見える柄を描こうと思ったんです。

昔のことはよく覚えてるんですけど、最近のことになるとかえってだんだん記憶が・・・(笑)。

デザインを考える順番としては、

ときどき同時発生的に「ぽんっ」と服の映像が浮かんでくることもありますが、

テキスタイルの頭とカッティングの頭とファブリックの頭がそれぞればらばらに動いていて、それを描きとめたり記憶したりということの方が多い。

頭の中ではばらばらに進んでいる気がします。

不思議なんですけど、図案については比較的自分の奥の方から出てくる感じがするんです。

思考が活発に働いて出てくるというよりは、

蓄積しているものが溢れたときにぽんっと出てくる感じ。

色んな考えやイメージがブレンドされてひとつの形になっていたりするので、

自分のアイディアのようではあるのだけど、

「あ、こんなことが出てきた」

と感じることもあるんです。不思議ですよね。

– – – ペースメーカーであることが自分の役割

最初はすべてひとりでやっていたのですが、今は共同作業。

今の自分の役割はペースメーカーであることだと思っています。

他の人が全力で走れるように。

ペースメーカーが速く走りすぎちゃったらみんなついてこれなくて「はあ、はあ・・・」ってなっちゃうし、

遅れちゃったらペースメーカーじゃないし。

みんながちょうどゴールしたときにベストタイムを出せるようなペースメーカーであることが、自分の役割だと思っています。

それはスタッフにとってだけではなく、工場さんなどにとっても。10数年やってきているので、「ここまでできそうだな」というポイントをさっと提案し、

「あ、それならできるよね」というのがすぐに感じられるように、お互いステップアップしていきたいと思っています。

– – – やめてしまう人が多いのは、そこに希望がないから。

四方の幸せを目指そうと思っているのは、

それこそが一番力が出る最善の状態だから、ということも関係しています。

一番力が出るのはみんながやりたいって思ってるときであって、

いやいやだと、プロセスは進んでも限界値がすごく低い。

やりたいなと思っているほうが、色んなアイディアが浮かんだり、それを目指してみたりという力が強い。

満足が得られないと、大体良い結末にはならないから。

やりたいという状態をつくることで、一番ものがうまくできると思ったんです。

こういう考え方はちょっと合理的に過ぎるかもしれないけれど(笑)。

ファッション業界のつくる現場が日本からどんどんなくなってるのは、

つくるひとが満足できてないからでしかないです、経済的にも精神的にも。

やりがいが感じられないからやめたり続けられなかったりするわけで、

やりがいがあってきちんと生活の糧になっていればやめる理由はないはず。

やめるってことはそこに何らかの原因があるということ。

もともと好きでやってる人がやめる理由として、大きいのはその二つかなって。

後継者がいないのも、その仕事を継ごうと思えないのはそこに希望がないからですよね。

– – – ×を+にシフトさせる。それがデザインの仕事。

服は人生の中でいつまでも追っていきたいものですけれど、

社会の中でなんとなく足りないなと思う部分をちょっと変えるのもデザインの仕事かなと思って。

たとえば宿泊施設。

簡易ではあるけれど心地良いホスピタリティを備えた空間がもっと日本にあったら、日本を旅する人も楽しいんじゃないかなって。

デザインの仕事をしているときにいつも頭に思い浮かべるシンプルなイメージは、

×印、つまりデメリットとかネガティブなことが、デザインという作業によって少し角度を変えると+印になる感じ。

ネガティブをポジティブにシフトするように動かすのがデザインの仕事だと思うんです。

洋服に限らず、宿泊施設でも車でもなんでもそう。

– – – アイディアは粒子、それがくっついてデザインになる。

デザインのアイディアが出てくるときは、

普段見ていることや思っていること同士が、時間軸もバラバラに自然と繋がり合う感じ。

頭の中に元素記号みたいな様々な要素があってそれらがくっつき合い、水になって出てきたりするので限界がないんです。

頭の中に入っているもの同士の組み合わせは無限なので。

だからアイディアが尽きるということは殆どなくて、

表現の仕方で迷ったり試行錯誤したりということはあります。

物理的に実際に形にする量は本当に限られていますが、

頭に入ってくる要素は時間の経過につれて増えていきますし、

それぞれがくっつきあうパターンも増えるので、

出せば出すほど自由になるというか。

今はアイディアについて悩むというよりも、

シーズンのテーマに最も適した表現はどれだろう?という選択に時間をかけています。

デザインというアイディアにおいては自由なんです。

それは沢山の魚が泳いでいる海に釣り糸をたれているような気分。

待ってはいるものの何が釣れるかはあんまりわかってなくて、「この辺に魚がいそうだぞ」みたいな。

それで実際釣りあげた魚を見て

「ああなるほど、あれとこれとがくっついて出てきたんだな」

「あのとき見たあの景色と、今考えているこういうことが形になってんだな」

という感じで。

小ちゃい粒子のようなアイディアがくっつきあってできるのがデザインですね。

– – – 何気ない景色の反対側をのぞく好奇心。

子供のころに特に何かの影響を受けたということはないと思います。

minä perhonen のデザインの中に電信柱の図案があるのですが、

電信柱のある風景というのは誰でも見たことのある景色ですよね。

そういう何気ない景色の反対側をのぞこうとする好奇心があるのかもしれません。

電信柱というものをデザインとして見る好奇心というか。

女性の服のデザインに電信柱なんてありえないと思ってしまうとアイディアではなくなってしまうんだけれど、電信柱というものが女性の服にデザインされていたら素敵だなーって思ったら、それはアイディアになると思うんです。

アイディアになりえないものはそもそもなくて、アイディアとして出発するかどうかって所かもしれないですね。

– – – 言葉にどんな感情を乗せるかが大事。

共同作業の難しさというのはあると思います。

一つの材料をゼロからあがりまで一人でつくるという作業ではないので、

他の人たちの事情をくみながら、また無理してもらいながらやってもらうので、

常に言葉や絵で説明します。

コミュニケーションによって形をつくっていくのが、苦労といえば苦労かもしれません。

同じ言語でしゃべっていても、そこにどんな感情を乗せるかというのがすごく大事になってきます。

気持ちを高揚させて一緒に行こう!と言うときもあれば、

ネガティブなことに対してお互いに飲みこみながらやっていこうって言うときもある。

色んな感情を持ちながらも最後に洋服になったとき、みんな「よかったね」っていう状態を目指したいといつも思っています。

この部分はきっと、工場の人もきついだろうなと思うけど、

このきつさを取り除いた結果、最終的な満足度が落ちるなと思ったらそこは説明する。

「ここはちょっときついんだけど、この坂登っちゃうとあとは下りですから」

という風に(笑)。

そうやって会話しながらつくっていって、最終的な満足度が高いと次に繋がると思うんです。

自分たちがやってることは最終的にどういう意味を持つかという点をうまく説明することが、仕事の中で一番難しいところかなと思います。

– – – 最終的な満足には向かうけれど、最善を模索することも必要。

最終的なデザインの完成形は頭の中にあるんです。

でも、それぞれのプロセスの中で物理的に難しかったとか時間的に今回は間に合わないというときはところどころ変更する必要があるのですが、

「最善はどこなんだろう?」と考えます。

沖縄で例えると、「あの海の景色を見たいから、さあ行こうか」と言って、

このルートで行こうと思っていた矢先に事故があって渋滞に巻き込まれてしまった。

すると、あそこに駅が・・・あ、沖縄って電車あるんでしたっけ? ないんだ(笑)。

じゃあ場面は沖縄じゃないとして(笑)、

電車があったらあそこまで行けちゃうから、そこからまた歩いて行こうかとか。

最終的な「綺麗な海が見たい」という目的は変えないんですね。

でも「今回は間に合わなかった」という場合も、その海はもうあきらめてしまうんじゃなく、「じゃあ次回見に行こう」って。

ファッションはシーズンごとに動いているようですけど、

僕らは時間的に間に合わなかったら次のチャンスでまたつくるんです。

最終的な満足には向かっていきますが、

沢山のプロセスの中で100%が達成できない時、最善がどこかを探すという仕事もあると思います。

– – – 労力には敬意を払う。

スタッフとのやり取りの中で、

途中の段階でもっと良いことに気づいたりした場合、

「あ、こっちのほうがいいね」

と変えることはあります。

結果、最初に描いてたデザイン画とはまったく違っちゃうことも。

途中までずっとやってたのに

「だめだ、合わない、やめちゃえ」

っていうこともしょっちゅうあります。

労力に対しては敬意を払いつつも、

労力に敬意を払った結果、最終的なできあがりに満足できないのであれば、それは結果無駄な労力になってしまいます。

だから、そういうことはやめてしまおうということもあります。

また、違うやりかたを思いついて、そっちの方が意味があると思えばすぐに方向転換します。

そのときはきちんとスタッフにその理由を説明します、

こういう理由でこっちのほうが良いので変えますと。

さきほどの海の例え話で言うなら、

途中で出逢ったおじさんにきいてみたら、あっちの海のほうが良いらしいよ、という感じ(笑)。

だから、「ちょっと引き返します」とか「道を変えます」ということはありますね。

スタッフにそういう事情を話すときには気を遣います。

労力に対しての敬意が損なわれないように、ということもありますし。

そこに誤解がうまれないように話しますね、ちょっとドキドキしながら(笑)。

だから「スタッフとうまくいっているか?」という問いに答えるとすると、

・・・表面化してないですね、もし問題があったとしても(笑)。

結果としてベストを選んでないことも多々あると思うんですけど、

誰かが舵取りをするということがチームにはやはり必要なので、

僕の判断が間違っていたとしても、判断に責任を持つこと自体が仕事だと思うんです。

正しい判断をするという責任よりも、判断をすることの責任が重い。

「どっちが正しいかわからないから、あなた決めて」ということはあまりないですね。

自分が決められないから誰かに判断を委ねるということはしません。

– – – 精神的なしんどさについてはけっこう鈍感なんです。

ブランドを始めたときはもちろん、もっているお金にも限りがあったから不自由さはあったんですけど、

自分の中で大きな玉のイメージがあって。

すごく大きな玉を転がすとすると、慣性の法則で自ずと転がっていくまでの最初の段階は結構重いだろうから、今はそんな状態なんだろうなって。

そう思いながらやっていたので、しんどいというよりも「そういうもんだろうなー」と。

しんどいといえば、体力的に疲れたなーということは日常的にあるんです。

でも、精神的なしんどさについてはけっこう鈍感なのかもしれません(笑)。

そういえば、先日ウィーンとハンガリーを旅行したのですが、

今まで何十回も旅しているのにこの間初めてスリにあってしまったんです。

お財布もとられちゃったんだけど空港に向かわないといけなくて「どうしようかなぁ」と。

すられて残念だな、という気持ちはもちろん一瞬あるんですけど、

すぐにどうやって駅員さんに交渉してタダで空港に向かうかについて考え始めて(笑)。

まずは切符を確認しにくる車掌さんに、「切符を持っていません」と残念そうな顔で言う(笑)。

そう、残念そうに。

もちろん本心から残念だということもあるけれど、楽しそうな顔では納得してもらえないでしょう。

それから、

「ハンガリーのお金は持っているので、空港についたら両替してあなたの事務所に払いにいきます。」

と言うと、

「どうしてお金がないんですか?」

「すられちゃったんです。」

「そうか、じゃあいいよ。」

と。そこで「セーフ!」 と思って(笑)。

それで空港まで行って会社のスタッフに「すられてお金がないんだ」と連絡を入れる。

するともう、頭の中にはジェームズ・ボンドの「デンデデデンデーン・デデデ ♪ 」というテーマが流れてきて、

僕がハンガリーの両替所でお金を受け取れるよう、スタッフがあっという間に手配してくれるシーンが浮かぶんですね(笑)。

ハンガリーに到着したらiPhoneの地図を見ながら両替所に行って、送られてきたメールに書いてある必要事項を記入してお金を受け取って・・・みたいな(笑)。

そういう力があるんです。

いや、僕の力じゃなく、周りの人がそうして助けてくれる力(笑)。

うん、やっぱりしんどさについては僕、鈍感みたいですね(笑)。

この仕事を辛くてやめようと思ったこともありませんから。

『minä perhonen (ミナ ペルホネン)皆川明トークイベント @ Shoka: 』終

皆川さんの視点は常に、高い空を飛ぶ自由な鳥のそれに似ているように思う。

デザイナーという「個」が評価されがちな職業にありながら、

個人のカタルシスではなく「四方よし」を目指し、

自分が表現できる「今」だけでなく、100年先を見据えている。

はじめのうち、それは単に皆川さんの温和な人柄に由来する価値観だと思っていた。

個人の達成という輝きよりも、

継続という確かさを優先しているのだろうと。

話の続きを伺っていくうちに、すべてにおいて合点がいった。

皆川さんは達成や満足を二の次にしているのではなく、

じつは誰よりもそれらを希求しているし、

その上ではものづくりに携わるすべての人々の満足が不可欠であるのだ。

こういう考え方や皆川さんの実際の行動を目の当たりにし、

「合理的に過ぎる」

と眉をひそめるひとはまずいないだろう。

なぜならそれは、クリエイターとしての表現に対する純然たる想いに裏付けされた価値観だからというだけでなく、

皆川さんからは一点の曇りもない誠実さをありありと感じるから。

世間一般的にもまれに見るその真摯な姿勢は、四方の一つである買い手に対しては無論十分発揮されるし、

Shoka: の田原あゆみさんの

「 minä perhonen で働くスタッフはみな幸せそう」

という言葉から、それが作り手や売り手にも発揮されていることがわかる。

では、みんなの幸せの中から生まれた服とは一体どんな着心地なのか?

それは実際に見て、触れ、袖を通して感じてほしい。知ってほしい。

今年も一年の幕が開けた。

きっと色々あるだろう。

楽しいことばかりじゃない、つらいことも、泣きたくなるようなことも。

そんな時、minä perhonen の服はきっと優しく寄り添ってくれるだろう。

穏やかな励ましの声も聞こえるかもしれない。

心躍る幸せな瞬間は、その喜びをともに分かち合ってくれるだろう。

そういう力が確かにあることを教えてくれる服。

それが、minä perhonen 。

写真・文 中井 雅代