@宜野湾

2015.04.01

@宜野湾

2015.03.29

@ハコニワ

2015.02.19

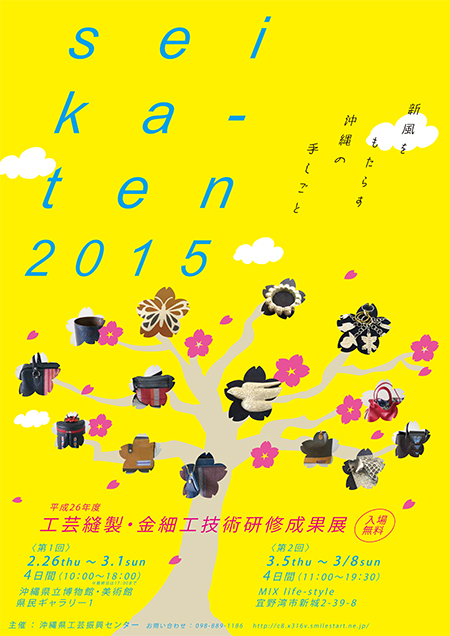

新風をもたらす沖縄の手しごと

沖縄県工芸振興センターが主催する工芸縫製・金細工の研修制度。第五期生の成果展が開かれます。

関連記事:工芸縫製・金細工技術研修成果展 沖縄の伝統工芸に新風を吹き込め! 若き研修生 巣立ちの展示会

<第1回>

期間:平成27年2月26日〜3月1日

時間:10:00〜18:00

場所:沖縄県立博物館・美術館 県民ギャラリー1

<第2回>

期間:平成27年3月5日〜3月8日

時間:11:00〜19:30

場所:MIX life-style

住所:宜野湾市新城2-39-8

http://c8.x316v.smilestart.ne.jp

島袋律子

大玉丸溝口金工芸布バッグ

知花花織トートバッグ

仲村葵

真ちゅう製 おうちベル 紙飛行機ブローチ

金城留三子

紅型切り替えボストン

ミンサー織りポシェット

護得久喜伊子

紅型六角バッグ

織りハンドバッグ

玉城弘美

ミンサーラウンドファスナー長財布

紅型ショルダーバッグ

紅型2WAYバッグ

2015.02.19

何色と言ったらいいんだろう?

鉛色、鈍色(にびいろ)とでもいうのだろうか。鈍くて深いその色の中に様々な色が見え隠れする。少しいびつなカタチ、ポコポコと凹凸のある表面は、温かみとなって心に届く。そんな不思議な存在感を放つブローチ。

これが伝統工芸の織物?

そう思うほど、鞄に仕立てられていることに違和感がない。革の少し光沢のある質感、その色味ともこんなに相性がいいなんて。気軽に持ち歩きたくなるカジュアルさだけど、しっかりとした上質感も漂う、そんな小ぶりのトートバッグ。

実は沖縄工芸振興センターが主催する、工芸縫製・金細工技術者養成制度の研修生の手によるもの。どの作品も、伝統を踏まえながら、今の生活にピタリと寄り添うものに仕上がっている。毎年開かれる研修の成果展は、沖縄の新しい才能に出会える場だ。今年は、県立博物館とセレクトショップMIX life-styleが、その会場となる。

沖縄県工芸振興センター主催 工芸縫製・金細工成果展

<第1回>

期間:2月26日(木)〜3月1日(日)

場所:県立博物館

時間:10:00〜18:00 (最終日は17:00まで)

<第2回>

期間:3月5日(木)〜3月8日(日)

場所:MIX life-style 宜野湾市新城2-39-8

時間:11:00〜19:30

紫綬褒章を受賞した鍛金の大家や、海外の有名作家と展示会をする世界的ジュエリーアーティストなど、第一線で活躍する講師陣。もの作りが大好きで、自身の技術を広げたい、高めたいと真摯に門を叩いた生徒たち。新たな息吹を感じさせる作品は、熟練の技術と若い感性が出会うことで生まれています。

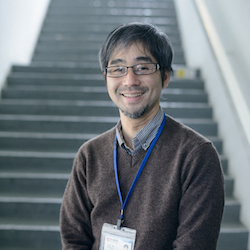

ー沖縄県工芸振興センター職員

沖縄県工芸振興センター 主任技師 冝保秀一(ひでかず)さん

研修生の良き相談相手。長年、デザイン技術を軸として、工芸から工業分野にまで携わっていたので、もの作りのイロハもわかる頼もしい存在です。

▶工芸布を二次加工して盛り上げたい、金細工を復興させたい

「沖縄の伝統工芸である染め物や織物を、鞄に仕立てて広く使ってもらいたい。金細工を復興、発展させさせたい。そのための人材を養成しようと作られたのが、縫製と金細工の技術研修制度なんです。

紅型だったり織物だったり、沖縄の伝統工芸の布がありますよね。この工芸布を鞄などに二次加工して、付加価値をつけていこうというのが工芸縫製です。なぜこの研修制度が必要かというと、沖縄にはそういう二次加工の技術があまりなかったんですね。10数年前までは、布を県外に出して加工してもらってたんです。するとどこの織物、染め物の組合も全部おんなじ形の財布で作ってしまってた。質もあまりよくないし、せっかくの工芸布とも全然合ってない…。そんな悶々とした状況を打破するため、縫製ができる人を県内で育成しようということになりました。

くがにぜーく(金細工)については、そもそも沖縄の伝統工芸だって知らない人も多いですよね。“金細工またよし”の又吉先生はご存知ですか? 沖縄の伝統的な金細工をされている先生で、もうだいぶ高齢なんです。又吉家は昔から代々金細工を作ってきた家なんですね。後継者がなかなか育たず、今県内で先生の技術を踏襲してる人は、片手で収まってしまうくらいじゃないでしょうか。これはなんとかしないと、沖縄の金細工の技術をもう一度振興させようというのが目的です」

▶研修は、伝統工芸ならではの高度な技術を学べる場

「工芸布と合わせるということは、技術的に非常に繊細なものになってくるんです。通常革小物は、革を見せるためにガッチリしたものが多いと思うんですけど、工芸品と合わせるとなるとちょっと違ってきますよね。金具の取り合わせ方とか、革をすく技術、組み立てる技術、縫う技術は、一流ブランドがやってるような、かなり高度な技術を学ぶんです。研修期間は1年なんですけど、日数は60日間です。主要な技術を圧縮して、ものすごく密度の濃い60日です。1年の研修を終えた後も、材料調達や工房を訪ねる本土への視察旅行や、新たな技術の講習会があるんです。研修中だけでなく修了後も、かなり手厚い内容になっているんですよ」

▶趣味でなく、生業(なりわい)にする研修生を求む!

「高度な技術を学ぶ場ですので、基本的に手に覚えがある方が研修の対象ですね。全くの初心者は受け付けてないんです。また趣味としてとか、ちょっと興味がある程度で来られても、プロとしてやっていきたい研修生との温度差も出てしまいますから。真面目に、自分の生業としてやっていきたいっていう思いがある人だけに、研修生を絞っています」

▶特に、沖縄でもの作りをしてる人に見て欲しい

「ポスターにも書かれてるんですけど、「新風をもたらす」というのがこの成果展のテーマです。特に沖縄でもの作りをしている人たちに、こういう人材が育ってるんだってことを知って欲しいですね。こういう技術を持ってる人がいるんだったら、うちと一緒に何かできるんじゃないかと思ってもらえたら嬉しいです。そこで交流が生まれて、広がったらなあと。沖縄は色んなもの作りができる人が揃ってる。その中でコラボが生まれたら、更に新しいものがどんどん生まれていきますよね。他の土地にはない沖縄ならではの面白いもの作りの魅力を、作っていってほしいっていう期待があります。成果展期間中は研修生数人が常駐してますので、どんどん研修生に質問してやって下さい!」

ー研修生

自身のブランドのオリジナルバッグを作って販売したい、漆細工と革を合わせて新しい価値を生み出したい、沖縄伝統の房指輪の制作を障害者に教えたい…。それぞれが高い志を持って、取り組んで来ました。

工芸縫製科第5期研修生 當山勝さん

▶自分の店でオリジナルバッグを売る夢を叶えたい

「僕はアパレルで商品企画をやってます。自分のお店(勝寿しデザイン)でオリジナルの帆布のバッグを出したいと思って、バッグ作りを学びに来ました」

帆布トートバッグ 當山勝

▶カッコイイ鞄にするため、工芸布をどう使おう?

「工芸布をどう使うかに一番頭を悩ませました。工芸布の作家さんの意向もあると思うので、失礼のないように、その布自体の良さを生かさないとって。作品は、よくあるお土産やさんに置いてあるようなものじゃなくて、いかにかっこよく作れるかこだわりましたね。最初はミシンが全く使えなかったのに(笑)、6ヶ月でよくここまでできたと思います」

ガジェットクラッチ 當山勝

工芸縫製科第5期研修生 又吉基哲(もとあき)さん

▶ミシン縫製を学びたい

「革製品を作ってるんですけど、ミシンの縫製を学びたかったんです。制作を始めてから、まだ日が浅いんです。研修に来る前は全て手縫いでやっていました」

ボストンバッグ 又吉基哲

▶首里織をポールスミスのように表現したい

「ポールスミスみたいな柄が好きなので、そういう感じで工芸布を表現したいなって思います。首里織の道屯(どうとん)織が好きなんですよ。色のグラデーションがきれいで、目が荒くてちょっとデニムのような触り心地なんです。工芸布を新しい形にして広めていくには、これまでにないようなオリジナリティを追求していきたいですね。研修を受けてそういう気持ちになりました」

ショルダーバッグ 又吉基哲

工芸縫製科第5期研修生 玉城昌代さん

▶今やってる漆と、学んだ革。いつかコラボをしてみたい」

「私は漆作家なんですけど、漆とは別で、革もやってみたいなと。革も広げていきたいですけど、いずれは漆と革とのコラボ、例えば革製品に漆の飾りをつけたり、革に漆を塗ったりしたいですね。今後研究しようと思っています」

バタフライ手縫い 玉城昌代

▶最初から苦労の連続…

「制作の作業は、まず型紙を作ることから大変でした。最初、どういう鞄を作りたいかイメージして、それを型紙に起こす作業が難しかったですね。先生に手伝ってもらいながら四苦八苦しました。ミシンも難しかったです。革を縫うミシンは、革に穴が開いてしまうからやり直しがきかないんですよ。厚いところは、針が逃げてしまって歪んだりするんです。研修に入った頃は、1枚の革が鞄という形になるって、どんなして作るんだろうって想像もできなかったのに。研修のおかげで、鞄を見る目が変わりました。販売されてる鞄を見たら、こうやって作ってるんだなってわかるようになりましたね」

横長バッグ 玉城昌代

金細工第5期研修生 上地栄太郎さん

▶サンゴを使ったジュエリー作りに活かすため

「国際サンゴ加工所に勤めていて、ジュエリーになるサンゴを扱っています。それまではサンゴとは全く関係ない観光施設にいたんですが、転勤して、全く知識のないサンゴを急に扱うことになりまして。それで一度金属を勉強してこいって言われたんです」

▶鍛金は自分に合ってました(笑)

「鍛金はなんか楽しかったです。1枚の板をひたすら叩くんですよ。細かい作業はあんまり好きじゃないので、不器用な自分には合ってました(笑)。でも結構力を入れて何回も叩くので、腱鞘炎になってしまいそうなくらい腕が痛くなりましたね。特に真鍮はとっても固くて、20回くらい叩くと、すぐにまたカッチカチになってしまうんです。それを火で炙って柔らかくして。叩いては炙るの繰り返しでした」

鍛金 タンブラー(左) 純銀 銀杯 上地栄太郎

▶完成したタンブラーで、皆で乾杯!

「完成した日に、それぞれ自分のタンブラーを持参して居酒屋へ行きました(笑)。それにビールを注いで乾杯したんです。格別でしたね。自分で苦労して作ったっていうのもあるんですけど、銅だとほんとに味が違うんですよ。泡立ちが全然違って、きめ細やかで滑らかな泡になるんです。でもせっかくの泡が黒くなってしまった研修生がいて(笑)。薬品をきれいに落としてなくて、1人黒くなってて爆笑でした。でもそれが美味しいんだって、本人は満足気でしたよ(笑)」

▶真剣に学んだことは、一生の宝

「研修では全然知らなかった知識を身につけることができました。金属の製品を見ると、これは何の素材でどうやってできるかわかるっていうのは、一生の宝ですよね。この年になってこんなに学べるって、なかなかないんじゃないですかね」

金細工第5期研修生 上原香さん

▶障害のある人に金細工を教える

「私は、福祉施設で障害者の支援員をしています。施設長が、今度障害者に金細工を教える事業を始めるから、教える人になってくれってスカウトされて(笑)。それまでは美容師だったんですけどね。その施設に、この研修の修了生がいて、私も研修を受けることにしたんです」

▶やってはやり直すのくり返し

「房指輪をつくるのに、やり直しがきかない一発勝負の工程もあって、何回も作り直しました。タイミングというか、その時のノリというか、根気が続くかどうかも、1回でバシッとキマるかに影響しますね。今でもこれ1つ作るのに最低でも2週間はかかります」

彫金 房指輪 上原香

▶すごい先生から直に教えてもらう喜び

「研修ではすごい先生から習うんですよ。世界中で展示会してる先生やら、紫綬褒章を受けた先生やらですよ。普通に生きてたら会うこともない先生に、直に教えてもらえるってすごく幸せですよね」

▶それぞれの個性を見て欲しい」

「この房指輪とタンブラーは、基本の課題で研修生全員が作ったんです。同じものを作ったはずなのに、全然違うんですよ。それぞれの個性やオリジナリティが出てますね。そういうところも見てもらえると面白いと思います!」

ー既修生

研修を修了したのち、学んだ技術をすぐに自分の仕事に活かしている修了生たち。オリジナリティを加えて個性豊かに表現をしています。他の伝統工芸の作家とコラボしたり、修了生同士で展示会を開催することも。中には、この研修の講師ができるほど技術が向上している人もいるのだそう。修了生の活躍ぶりを見れば、この研修の効果を実感できます。

工芸縫製科第4期修了生 革細工専門店JEYLLY COKE 東 倖田(ひがし こうた)さん

1年前に研修を修了したあと、自身のお店を開きました。オリジナルの革小物を制作するだけでなく、革の材料販売も手がけています。材料を買いにくるお客さんからアドバイスを求められることも多いのだとか。

▶人脈を広げるため、開店予定を遅らせ研修へ

「元々革細工の制作をしていて、この研修を受ける前からそろそろ独立してお店を開こうかなって考えてたんです。でもちょうどその時、1期生の先輩から、研修制度のことを教えてもらって。じゃ独立は少し先延ばしにして、横の繋がりを広げてからにしようって」

▶紅型作家さんとコラボしてます!

「今、自分のオリジナルの作品を作るだけでなく、紅型作家のten天(てんてん)さんとコラボして、彼女の紅型を財布などに加工することもしています。元々、伝統工芸とコラボしたいなっていう気持ちはありました。もの作りをする者同士だし、20代は県外に出てたので、改めて地元のものが好きになったというか。ten天さんとだけコラボしてるんですけど、取引先を絞ることで、お互いが成長できるって感じてます。お互いの作品を熟知してるので、相手の作品に合うものを制作できる。革と合わせやすい色だったり、素材だったり。布の表に出る面積が小さいから、柄を小さくしてもらったり。あちらから要望があれば僕も近づけて。お互いの歩み寄りでいいものができるのかなって思います」

▶工芸フェアーに参加します

2月の後半には、嘉手納基地の中で工芸フェアーみたいなのをするんですよ。今回が第1回なんですけど、沖縄の作り手を集めて、外人さんに販売します。今はそれに向けた商品作りを主にやってますね。

▶研修生同士、自分の技を包み隠さずオープンに

「研修に行って良かったことの1つに、人との出会いがあります。今でももちろん交流がありますよ。集まって、自分がどうやってるのか公開しあう(笑)。やり方を見て発見があったり、アドバイスしあったり。これは違うんじゃないかとか議論になることもあって、お互いに成長できるのかなって感じますね。もの作りしてると、どうしても家にこもりがちじゃないですか。皆と集まることで、自分はまだまだだなって思ったり、刺激をもらったりして、視野が広がりました。外に出た方が自分も伸びるって気付きましたね

今日も1期生の方と会ってきたところなんです。先日一緒に仕入れに行って、送料を折半して送ったので(笑)。仕入れたものを取りに行ったついでに、イベントどうですか?なんて雑談したりして」

▶研修中は、研修がない日も研修センターへ通って自主練してました(笑)

「機械に触れられたことも良かったですね。先生が東京の方で、沖縄に来るのは隔週だったんです。研修のない週も、工芸センターの職員の方と交渉してミシンの自主練してました(笑)。今日持ってるの、その時に作ったバッグです。革って元々立体的じゃなくて、なめされてベターって平面な状態ですよね。それを立体的に見せる技法があるんです。ミシン専門の先生に教わったことを、自分なりに解釈して形にしたものです」

▶コンテストに出品して、工芸センターに恩返ししたい

「得るものが多かったんで、工芸センターにはほんとに感謝してますね。東京で第一線で活躍されている先生から、今はこういうやり方が主流だとか、最先端で旬な情報を沢山いただきました。この研修を受けさせてもらったからには、自分のためだけじゃなくて、頂いた技術を使ってどんどん県外のコンテストに出品しようって考えてます。具体的な目標ができたのも良かったですね」

金細工科第4期修了生 maNika 福永真由子さん

自分の好きなことを見つけたと、ジュエリー作りに没頭する福永さん。自分はまだまだだと、貪欲に学ぶ姿勢には、頭が下がります。普通のスクールでは学べない、伝統工芸の技法を学べたことがよかったそう。

▶金属でこんな鉛色が出せるって驚きだった

「このてんとう虫のピンブローチ、色が違うところ、全部違う金属なんですよ。銅と赤銅と金と銀。金属で色出しをするっていうのを研修で教わって、全部違う金属を組み合わせたいなと思って作ったんです。この黒いところ、銅なんですけど、最初は普通の銅の色なんですよ。それを煮色っていう最後の工程で、薬液に入れて40分くらい煮たら、こんなに渋くて深みのある色が出るんですよ。これ、日本の伝統工芸の技法なんですよね。伝統工芸の先生だったから学べたことです。

今までは例えば黒を使いたかったら黒い石を使ってたと思うんですよ。そのアイディアしか自分の中にはなかったんで。これからは、黒を入れたいと思ったら、じゃ金属で出せるなってなるじゃないですか。金属だけでも、表現の幅がすごく広がりましたね」

▶伝統工芸の数々の技法をジュエリーに

「鍛金っていう伝統技法を学べたのもよかったですね。金属をひたすら叩いて形にする技法です。それまでは普通にジュエリー作って石を留めてということをしてたので、鍛金もやりたかったんですよ〜。鍛金は金属の表面に表情が出るので、ブローチとか帯留め作りに活かせるかなって思うんですよね」

▶様々な方法を学んで、引き出しが増した

「え〜っ、こんなやり方あるの?ってことも学べましたよ。この研修に入る前にも、ジュエリースクールにも行ってたし、自分でも仕事としてジュエリー作りをやっていたから、基本は知ってたんです。でもほんとに基本だった。同じものを作るにしても、色々なアプローチがあって。多分先生や職人さんによっても違うんですよね。辿り着くところは一緒、例えばピカピカに仕上げるのは一緒だけど、そこまでの工程の組み方が違うというか。ジュエリースクールの先生と、伝統工芸の先生、全然違う先生に習ったことで、自分にとってはどちらがいい方法か、色んなアプローチや引き出しが増えました」

▶今でも先生に電話して教わってます

「今でも研修の時の先生にはお電話して、色々聞いたりしているんですよ。先生の手元を見ると、ヤスリのかけ方一つとっても全然違うんですよね。このピンブローチも仕上げは先生が一緒にやってくださったから、こんなにきれいに色が出たんです。その後、自分で色出ししたら、なんかちょっと指紋がついていたのか、こんなに色が乗らなかった(笑)。まだまだ全然足りないですね。ずっと勉強です。自分の今持ってる技術で作れるものを作って、来月は、研修の同期と、神戸で1ヶ月間の展示会をやるんです」

修了生や研修生に話を聞いて、皆が口を揃えたのは、平面だったものがカタチになる楽しさでした。その間に目もくらむような数々の工程を踏み、何度もやってはやり直しの根気のいる作業。途中で匙を投げたくなったと言う研修生もいました。

そんな苦労を経験しながらも、楽しいと口を揃える。カタチになるまでの過程が、もの作りに魅せられる理由なのかもしれません。

どの人の目にも、ちょっとうらやましくなるほどのキラキラした充実感が宿っていました。そんな彼らが生み出した作品は、一手間一手間から作り手の息遣いが聞こえてきそうな、なんともいえない味や温かみがあるのです。

今後、沖縄のもの作りを盛り上げていくであろう有望な若者たち。“新しい風”は確実に吹いていると感じます。

インタビュー/和氣えり(編集部)

写真/島袋常貴

平成26年度 工芸縫製・金細工技術研修成果展 (入場無料)

第1回 沖縄県博物館・美術館県民ギャラリー1

2月26日(木)〜3月1日(日)(4日間)

10:00〜18:00 (最終日は17:00まで)

第2回 MIX life-style 宜野湾市新城2-39-8

3月5日(木)〜3月8日(日)(4日間)

11:00〜19:30

主催 沖縄県工芸振興センター

098-889-1186

http://c8.x316v.smilestart.ne.jp/

関連記事:イベントインフォ 工芸縫製・金細工技術研修成果展

第五期研修生の作品11点が見られます。

2015.02.13

写真・文/D’spec沢岻 久子

いろんな場面で、素材を楽しむという提案を見かけるようになりました。

例えば料理であったり服などでは、身近に遭遇する事が出来ます。

料理の場合は、素材を切って加熱しただけというものから、そのままの形で出される場合もあるし、それこそ生のままで食べる事がかえって贅沢にとらえられたり、嬉しかったりもします。

服だと、無漂白の生成り生地だったり、動物の毛をかるくよっただけの毛糸もあるし、大きな生地を体に巻きつけるだけでも服として成りたつものです。

同じようなことが、道具や機械でもみられます。いわゆる家庭用と業務用という仕分けがいちばんわかりやすいもの。家庭用は誰が使っても安全なように、やさしい素材や柔らかなデザインに仕上げ、至る所に注意書きが表記されていて、過剰包装。一方、業務用は既に使い方を知っているであろう前提で、機能性を重視。丈夫な素材を採用し、最小の力で最大の力を発揮するよう設計され、無駄を省いたシンプルなデザインに仕上がっています。

どっちも理にかなっていて、どっちも正しい。業務用と家庭用のそれぞれのマーケットがあるのだから、いろいろなパターンが存在していてほしい。これって、賃貸建物にも言える事だと思うんです。

不動産的に置き換えると、「住宅用」と「事業用」そのどちらの要素も欲しいし、両方で使いたい。客人が生活臭を感じないように、倉庫的な空気感や隠れ家的な雰囲気があるといい。でもしっかり生活できる設備はほしい。

そんな秘密基地であり、アジトであり、俺の部屋と言える賃貸アパートが沖縄市美里に完成しました。

まだ更地の時から「面白い建物をつくるよ~。楽しみだな~。」と予告していたオーナーから、建物が出来たとの連絡をいただき、はりきって現地に向かうと、遠目に見てすぐにそれだとわかりました。

県道沿いに連立するヤシの木の間から見えるそれは、アパートらしからぬ独特な形のコンクリート打ち放し。斜めに立て込んだ壁がジグザグに並び、手前の緑地帯にある沖縄市のシンボルマークも手伝って、公共施設のようにも見えます。

早速、1LDKタイプのドアを開け、例によってぐるりとする間もなく、異変に気づきます。玄関扉はむしろ普通なのですが、玄関床が土間でもなく、タイル貼りでもなく、工事現場や仮設階段、側溝の蓋などで良く見かけるグレーチングが敷かれています。その日は、業者や役所の立ち入りもあった為、養生中かと思いきやこれが完成形。入って早々に男前な素材に迎えられ、ますます期待は高まります。

続いて、バスルームを見て衝撃です。両手をめいっぱい広げたら壁に触れる程の細長い空間に、青いモザイクタイルのバスタブが設置され、突き当りの壁が赤色にペイントされています。主役の主張する赤と青の両方に、一瞬目が眩みながらも、映画のセットのようなこのお風呂に浸かるとどんな感じだろうかと、興味をそそられます。当然にタイルの数だけ目地も多く、それこそお掃除は大変とは思いますが、これぞ秘密基地。アジト。改装屋敷。

そして、メインのLDKと洋室は大きな引き戸で間仕切れるつくり。開け放てば大きなワンルームにもなり、仕切れば1LDKになります。うん、確かにSOHOでも利用できるな、とようやく仕事モードにスイッチ。少しずつ心拍数が平常時に戻るのを感じながら、メモを取り、写真撮影を始めます。

室内壁はコンクリートに白の直ペイント。柱と梁と仕切り壁はコンクリート打ち放しで、白とグレーのツートーン。洋室と廊下の仕切りは、杉板を並べ立てて壁を造り、床も同じく杉板に塗装を施しただけのざっくり仕上げ。照明は、ソケットに差し込んだ大きめの裸電球そのまんまで、大きなクローゼットには特注サイズの扉が2枚。室内の建具はすべて既成品を使わず、床から天井までピッタリサイズの造作建具。開けた時の開放感と閉じた時の引き締まった感じが、より個性ある空間に仕立てています。

秘密基地感、倉庫風と言ってもきちんと生活は出来なきゃ困ると言うことで、キッチンはしっかりシステムキッチンを採用。コンロは当然のことながら、食器洗い乾燥機、吊り戸棚も昇降式になっています。よくあるデザイン性の高い賃貸住宅は、キッチンが簡易的であったり、オリジナルにこだわるが故に使い悪かったり、お手入れが大変だったりする事も多いのですが、これなら思い切り料理が出来ます。

ようやく心拍数は平常通りにおさまり、こなれた感じで洗面室のドアを開けると、再び心が高鳴りました。洗面台の正面で、あの強い赤壁と対面することになったのです。まさかこんなにコンパクトな空間で、ほの赤い空間に包まれるとは思ってもなく、うかつにも「うわ」と声を漏らしてしましました。洗面台も四角い陶器の深型で、よく理科室や実験用に使われるあのタイプ。いちいち秘密基地という文字が頭をよぎります。

ひと通り空間を体感したところで、もし私ならと、そこに身置いた自分を想像してみます。初対面の空間ではインテリアを配置して生活空間を造り上げてみる。自分に置き換えて暮らしてみる。それこそがこの仕事の楽しみであり、醍醐味でもあります。

さて、次はお楽しみのメゾネットタイプの2LDK。ドアを開けてすぐに、三度目の心拍数上昇です。待っていました、床全面が土間仕上げです。これまで数多くの空間を見てきましたが、さすがに生活空間すべてが土間仕上げの賃貸物件は初です。

この賭けにも近い大胆すぎる仕様は、オーナーにとっては大きな決断であった事でしょう。しかしながら、隅々まで遊び心が満載です。楽しんで作り上げた様子がひしひしと伝わってきます。この勇気ある決断に、その心意気に男気を感じずにはいられません。

よくぞこういう空間を作って下さいました。私共ディ・スペックの大好物でございます。そして、沖縄不動産文庫を閲覧してくださるお客様の大好物に違いありません。

土間に黒の半ツヤの塗装仕上げ

ゴツゴツのコンクリートそのままの壁

フラットバーを縦に横に伸ばしたオープンな鉄の階段

無機質な空間に差し込むトップライトの優しい光

木の造作扉

モザイクタイルの浴槽と赤いペイントの壁

シンプルなスイッチプレート

杉板をドットに繰り抜いた玄関の目隠し板

素材を楽しむ。まさにそれが賃貸空間として形になりました。

住宅でありながら、事業用とも言えるこの空間はSOHOでもおすすめしています。

いろんな肴を食べた結果、たどり着いた最高の酒のつまみは、塩。

空間も同じく、突き詰めると素材にたどり着くのでしょう。

名づけて「ザ・俺の部屋」。

普通のお部屋に飽き飽きしていた。秘密基地の様な空間を探していた。余計な贅沢はいらない、けどオリジナルにこだわる方。我こそはこの空間にふさわしい。この空間が大好物。ピンときた。出会ってしまった。と思った方、是非手を上げて下さい。

予約制の見学会を行います。

男気あるオーナーが作った、男前空間に暮らしませんか?

「ザ・俺の部屋」見学会

2月21日(土)と22日(日)

11:00~16:00

お問い合せはメールにて info@dspec.jp まで

※詳しい場所や質問などもメールにてお問い合わせ下さい。

ディ・スペック株式会社

沖縄不動産文庫 Okinawa Real Estate Library

http://www.dspec.jp

〒901-2201沖縄県宜野湾市新城2-39-8 MIX life-style2F

tel:098 893 5015 Fax:098 894 2285

2015.01.25

@名護

2015.01.11

天然素材が何種類も大胆に組み合わされ、カラフルで質感も多彩。こんなに表情が豊かなジュエリー、見たことない! ティーラ・アースのジュエリーを初めて目にしたときの印象だ。

「ジュエリー業界では通常、パールはパール、サンゴはサンゴ、という具合に素材を分けて扱います。ジュエリーのデザインもそうですし、お店も分かれていますよね。パールとサンゴと天然石。色も形も全然違うもの同士を並べるというのは、セオリーからは大きく外れているんです。でも、これが私たちのブランドの1番の持ち味なんです」

ティーラ・アースのデザイナー平良佳保里さんの話を聞いて、鮮烈な印象を受けた理由がわかった気がした。

オレンジに水色、ホワイトと紫。暖色のすぐ隣に寒色を置いたり、透明の中に不透明を混ぜたり。枝状のサンゴやいびつな淡水パールも、1つのジュエリーの上で踊るように列をなしている。それでも全体の姿はしっとり調和している。

これらの「Colors」というコレクションラインは、本店がある石垣島の色彩をイメージしてデザインされている。海や空、花咲く野山に広がる無数の色を再現した、繊細華麗なジュエリーだ。

素材同士をつなぐ金線細工の美しさにも目を見張る。絹糸のように細い金線が、小さな小さなチェーンを形づくってきれいに連なっている。とても腕のいい職人が、時間をかけて1つずつ丁寧に仕上げているのが伝わる。

「製作を海外に発注すればコストは抑えられますし、量もたくさん作れます。しかし仕上がりは今ひとつで……。金線の輪が不ぞろいだったり、石がしっかり固定されずグラついたりするんです。クオリティを守るため、制作にあたるのは社内で特訓を積んだ職人だけと決めています」

以前、テレビの通販番組で紹介され、注文が殺到したことがある。お届けまで1か月以上かかる忙しさだったが、社内生産の方針を貫いた。美しさだけでなく、その品質の高さも人気のゆえんなのだ。

「Yaima」コレクション。ヤモリやヒルギなどが愛らしくデフォルメされている。

燃えたぎる太陽を表す「Tiida」コレクション。

ゴールドやシルバーを使ったデザインモチーフも目を引く。題材は、亜熱帯の動植物から天空の太陽、星座まで…と、壮大なスケールだ。こんなにも広々と自然界に視線を投げかけるジュエリーとは、一体どうやって生まれてくるのだろう?

「東京にいた頃は、モノトーンの定番的なデザインが多かったです。石垣島に移住してから鮮やかな色を使うようになりました。生活環境ががらりと変わって、いつでも海辺や野原を歩ける日々ですからね。どこにいても花がたくさん咲いているし、空の色も綺麗で……」

その視線の先に、眩いばかりの色彩に満ちた風景が広がるのを感じる。

「砂浜はよく散歩します。子どもたちが拾い集める貝やサンゴのカケラを見て、新しいデザインを思いつくこともありますよ。イメージをふくらませて、それから素材を選んで。幸せな作業です」

島の暮らしは佳保里さんにたくさんのインスピレーションをもたらしてくれる。それは自然だけにとどまらない。マリッジリングに刻まれている『五つ四(いつよ)』の模様は、島の工芸であるミンサー織の伝統を受け継いだものだ。八重山に古くから伝わるこの模様は、いわば、切ない恋心の証。心ひと筋に、来世までも変わらずに愛してね――そんな意味が込められている。

「イチヌ ユーマデ」 (いつ(五)の世(四)までも)

五つ四とは、5つの四角形と4つの四角形からなる絣模様で、ミンサー織の特徴的な柄である。古来、ミンサー織は、女性が男性の求婚に応えて贈る契りの品だった。

「この模様に出会ったのは、結婚前で、八重山を初めて訪れたときでした。竹富島の民俗博物館でミンサー織を見て、そこに織り込まれた模様の意味を知ったとき、胸がキューンとなって。彼と結婚したかったんでしょうね、私(笑)」

その時傍らにいたのは、のちに夫となる石垣島出身の平良静男さんだった。

夫となる人の故郷の自然や歴史がもたらす、心震えるような感動。それが美しいジュエリーに結晶する。ティーラ・アースの魅力は、生で聴く音楽のようにリアルで、澄んでいて、作り手の胸の高鳴りがそのまま表れているところにある。

ショーケースを覗いてみると、予想外にリーズナブルな価格がついていることに驚く。フェイクには決してない本物の魅力を備えたジュエリーを、誰もがふと身近に感じるはずだ。 これなら若い世代でも買いやすいし、季節や服に合わせて集めることだってできる。

この価格設定にした理由は、「気負わずいろいろなジュエリーに親しんでほしい」という佳保里さんの思いにほかならない。確かに、1つ買うのがやっとの宝飾品を、服装に関わらず毎日つける…それは少し残念な話ではないか。

「ジュエリーとアクセサリーの中間くらいと位置付けています。なぜって、洋服を着替える感覚で、ジュエリーのバリエーションをもっと楽しんでいただきたいから。そうすることで全体の装いもぐんと素敵に変わっていく……そんなお洒落の広がりを、たくさんの女性に実感していただけたら嬉しいですね」

ジュエリーを選びにやってきた女性たちを、1人1人ゆったりともてなす佳保里さんは、本当に幸せそうに見える。

「お客様がジュエリーを身につけて鏡を見る、その瞬間の表情がとても好きなんです」

ジュエリーを通して出会う、ちょっと新しい自分。女性たちのそんな笑顔が佳保里さんの喜びであり、仕事の原動力だ。

「本当に、お客様に喜んでもらえるジュエリーを作りたい――」

佳保里さんの思いが募った経緯は、新卒で入社した大手のジュエリーメーカー勤務時代にまでさかのぼる。常に求められたのは、商品を効率よく大量に流通させることだった。

「いまの私は、好きなようにデザインの構想を練ってから、材料や価格を調整しています。だけど、通常のジュエリーの商品企画では手順が逆なんです。販売価格を設定するのが先。それからデザインをしぼっていくんです。私も、使う宝石や貴金属の種類と量をきっちり制限し、デザイナーに指示する立場にありました。疑問のようなものはありましたね。とにかく、無難によく売れる商品だけを作り続けなくてはいけないから」

その頃も質の高いルース(裸石=ジュエリーの材料となるカットストーン)の美しさに触れる喜び、業界知識を習得する充実感は大きかった。しかし、心のどこかで葛藤が続く。「もしも、もっと自由に仕事ができたら」そんな想像もしつつ、日々の業務をこなした。

その後、ルースの輸出入などを手がける会社に転職。そこで営業を担当していた静男さんと結婚し、フリーのジュエリーデザイナーに転身した。いつか、自分たちのブランドを持ちたい。そんな夢が生まれたのはこの頃だ。

「フリーとはいえ、取引先はメーカーや百貨店。やはり多くの制約の下でジュエリーをデザインする毎日でした。ジュエリー業界にいる間中、悩みはありました。本当に喜んでいただけるのか、いつもどこかで心配でしたね。『お客様が心から喜び、いつまでも愛してくださるものを作りたい』という気持ちが大きくなっていきました。だからジュエリー制作を学びに夜間のスクールに通い、より多様な素材の扱い方やデザインの技術を学んだんです」

佳保里さんがジュエリー制作に関するノウハウを着実に蓄積している間、夫の静男さんも仕入れや流通のルートと人脈を固めていく。やがてタイミングは訪れ、石垣島に店を構えた。

それから約8年、ティーラ・アースは観光客を中心に人気を集め、東京・伊勢丹新宿店や沖縄県内の名だたるリゾートホテルでも商品が販売されている。2012年には那覇市首里に2号店をオープンさせた。

直営の2店舗ではジュエリーが選べるだけでなく、リフォームや修理の相談にも応じてくれるもらえる。片方なくしてしまったピアスや、デザインを一新してみたいネックレス。手持ちの大切なジュエリーをよみがえらせるのも、ティーラ・アースの得意技なのだ。

また、首里店では月に1度、それぞれの月の誕生石を使ったワークショップを開いている。これも佳保里さんの「ジュエリーを気負わず、身近に」の思いから生まれた企画だ。

「お手本通りに作らなくてかまいません。石の形も、好きな種類を選んでみてくださいね」

肩の力を抜くよう促す言葉でワークショップは始まる。佳保里さんは、参加者が作るデザインを限定しない。ジュエリーは、リラックスして自由に楽しむことが何より大切。それを誰よりも知っているからだ。

どのようなデザインにするか皆が頭を悩ます様子に、佳保里さんが再度声をかける。

「石と石の間隔をきっちり同じに揃えなくてもいいですよ。ラフな感じに並べても、不思議といい感じに仕上がったりします(笑)」

細かなチェーンの目を数えようとしていた私の肩が、すっと軽くなった。形の違うガーネットを集め、不規則に配置してみる。すると、ネックレスの新しい表情が見えてきた。どこかいびつで、生き生きとして、何だか楽しい。そういえば、自然界ってこんな感じ。フワリと身をゆだねるように、イメージをふくらませる。佳保里さんはいつも、こうしてジュエリーの世界を飛び回っているのかも。

できあがった作品を最初に身につけるときのときめきは格別だ。このネックレスをつけて、服装ももうちょっと工夫して、今より素敵になれたら。鏡を見て、おのずと顔がほころぶ。あ、もしかしてこの表情が、佳保里さんの好きなもの?佳保里さんの原動力になる、みんなのシアワセな顔。

ティーラ・アースのジュエリーは、贈り物としてよりも自分のために買うお客様が多いという。何かの願いや、夢や、自分への励まし。いろんな思いをジュエリーに誓って、今日を生きる。そんな女性たちのひたむきな姿が、佳保里さんの軌跡と重なった。

文 大城こりん

Tilla Earth(ティーラ・アース)ウミカジテラス店

沖縄県豊見城市瀬長174-6-11

098-996-1388

open 11:00~19:00

close 水曜日

駐車場 3台

HP http://www.tilla-earth.com

Blog http://ameblo.jp/tillaearth

2014.12.04

@FOOD FLEA

2014.12.03

@FOOD FLEA

2014.12.02

@FOOD FLEA

2014.11.29

@FOOD FLEA

2014.11.28

うるま市の金武湾を望む「美原乗馬クラブ」の門を叩いたのは、11月の秋晴れの気持ちのよい日。がじゅまるが木陰をつくる道を歩いていくと、厩舎が見えてきました。

たまーにこの乗馬クラブから見下ろす海で波乗りをしていて、馬に乗った子供たちが、木々の間を抜け砂浜をゆっくりと散策する風景を海に浮かびながら「いいなぁ、いいなぁ」と眺めていました。写真はそのときに小道ですれ違った笑顔もすてきな子供たち。

今年の春、三方を海に囲まれたフランスのクロゾン半島へ友達に会いに行ったとき、誰もいない海岸を茶色い馬に乗って髪をなびかせ颯爽と駆け抜ける女の子を遠くに眺め、「ああ、なんてかっこいいんだろう」と。ここまで出来ないにしても、旅先で馬に乗れたらさぞかしたのしいだろうなぁとさらに夢は膨らみ。

クロゾン半島

なんとなく子供のころから気になる存在だった馬、ついに(やっと!?)乗馬体験へ。

常歩(なみあし)・速歩(はやあし)・駈歩(かけあし)。

立って、座って、立って、座って、前傾にならないように、背筋をピンと伸ばして、内股で馬を挟むように、視線は遠くに、馬を褒め、手綱を持つ手の位置を確認しながら、・・・馬の上でやることはいっぱい。

いっぺんにいろんなことができなくて、ひとつ出来たらひとつ忘れ、馬の上でバラバラでへっぽこな動きをしているのですが、それでも馬は人を落とさないよう調子を合わせて乗せてくれます。

慣れてくるとこんなことも自然に出来るようになるそうですが、普段使わない筋肉を使っているなあと内股や腰のあたりにひしひしと感じます。

乗っている時間はほんの30分ほどでしたが、大きな馬の背中で揺られるというのは思った以上に未知の体験。心を通わせることの出来る馬に乗せてもらっていると思うとなんともいえないうれしさ、今まで味わったことのない感覚でした。

朝から24人の幼稚園児たちが馬(少し小さめのポニー)に乗りに来ていたそうですが、子供たちはそれはもう、いきいきとした反応を見せてくれるそうです。

私たちを乗せてくれたのはサラブレッドのウッズ君。ニンジンをあげた時のもぞもぞと食べる口の感触、鼻のあたりの柔らかさやあたたかさはまだずっとこの手に。

よく見るとチャボがガジュマルの木にとまっています。ゆったりのんびり時間が流れるこの乗馬クラブ、今度は馬を洗ったり、鞍をつけたりするところから教わります。

一生懸命指導してくれたインストラクターの中原エリナさんは、馬に乗って18年。聞いてみると子供の頃からこのクラブを受け継ぐのが夢だったそう。外の世界をしっかりと経験してから戻ってこようとがんばっていましたが、最近、事情で思ったより早く継承することになったとか、20代の女の子とは思えないようなオーラに少し納得。このクラブの他にもインターナショナルスクールの乗馬の先生もしていて、朝の5時から馬の世話にはじまり、多忙な毎日を過ごしているようです。会ったばかりの彼女と過ごしたのはほんの数時間でしたが、真っ直ぐ懸命に取り組むひたむきな姿勢は心に残るものでした。

がんばる若者とやさしい馬に元気をもらった天高く馬肥ゆる秋の一日となりました。

文・写真 葉棚達也・由真

http://www.hadana-g.com

http://hadana.ti-da.net

https://www.facebook.com/hadana.g

2014.11.26

2014.11.24

2014.11.21

原料に沖縄県産豚肉使用にこだわった

オリジナルウインナーの5種

・島らっきょう

・島唐辛子

・島バジル

・島菜

・アーサ

のミックス(詰め合わせ)!

予想以上の売れ行きで製造が追いつかず、ご迷惑をおかけしておりましたが、再入荷いたしました。

食べれば違いがわかります。まずはお試しにミックスを!

その中で気に入ったものがあれば、それぞれの5本セットもご用意しております。

是非ご利用下さい!

[Shop information]

IVANO SELECT

沖縄県那覇市おもろまち4-19-1

TEL:098-917-4129

FAX:098-917-4130

営業時間:11:00~21:00

Blog:http://ivanoselect.ti-da.net

HP:http://ivano.co.jp

2014.11.18

@FOOD FLEA