– – – 間違っているのが正しい。結果を想像せず、しつこくやりなさい

– – – 間違っているのが正しい。結果を想像せず、しつこくやりなさい

版画の面白さはみんな体験できるからさ、

子どもたちにさせたわけ、伊是名の小学校で。

でも、僕が教えるのは彼らが学校で習うやりかたじゃないわけ。

先生たちにもそれは事前にことわって。

そしたらさ、みんな自分が作った作品に感動して、

それを額装してあげたらさらに感動して。

「自分で描いたとは思えない!」

ってみんな言うわけ(笑)。

そういうことなんだよな。

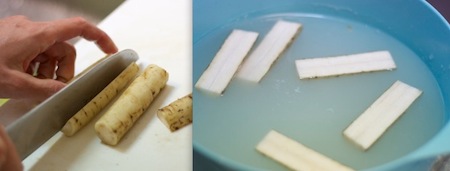

版画というと、間違わないようにとか、アウトライン通りに彫れと言われることが多いみたいだけど、僕はそういうの全部ふっとばした。

「間違っているのが正しいから」って。

間違ったらむしろ

「おっ、失敗して良かったね~」

って言うよ(笑)。

「アウトラインを描いてもかまわない、アウトライン通りに彫っても、はみ出してもかまわない。どんなでもいいんだよ。」

「え?どうでもいいんですか、先生?」

「うん、どうでもいいんだよ。ただ、しつこくやりなさい。思うようにしつこくやってたら、これが必ず勝手に絵になっていくから。しつこさだけが問題だからやめるなよ、あきらめるなよ」

って。

結果を想像してからやるんじゃなくてね。・・・でも、つい想像しちゃうけどね。

「想像よりも絶対良くなっていくから、気にしないでどんどんやりなさい」

って子どもたちをたきつけて。

そしたら、

「本当にこれ自分の絵か?」

って感動してるわけよ(笑)。

刷り上がったら着色して。

裏彩色でもかまわないし、表からでもかまわない。

それまで彼らはモノクロの版画ばかりやってるから。

「白い部分を空けとけば、後から色入れることができるからね」

と教えて。

コツをつかんだら面白くてたまらんわけさ。

大人子ども関係ないよ、誰でもできる。

– – -肩書きやキャリアは人に対するみせかけ

絵というのはラクなところから出てこなくちゃいけない。

賞をとろうとかしたら世の中との葛藤になっていく。

それは純粋に絵を描こうという動機とは違ってくる。

僕は公募展とか展覧会とかには一切出さないと昔決めた。

それまでは出していたんだけど。

計算しちゃうんだよ、この人たちはこうしたら賞をくれるとか、

こんなしたら人は感動するだろうなとか。

賞とるために絵をデザインしてしまう。

どうすれば賞がとれるかがわかると、

そのためにまた努力しちゃうから、

賞のために描くことになっちゃう。

「あはー。こうして絵を描くとがんじがらめになるな」

と思った。

公募展に入賞すればいわゆる箔がついたり、肩書きがついたりしてキャリアをつんでいく。

でもそれは人に対する見せかけでしょ?

自分の絵を描く動機の問題としてそういうことをやってしまうとそのことに必死になってしまうし、実際そうやれば賞がとれるなという予感があるから、

「これはやるべきではないな、自分の方法ではないな」

と、ある時にわかった。

それ以来一切応募していない。

それまで入っていた会なんかも全部やめた。

何かに入選して会員になって・・・と、

ヒエラルキーに入ることで保証が得られたような気持ちになるけど、

絵というのは本当はそんな保証なんて一つもないんだよ。

それはただの錯覚、約束事だけの話。

絵は約束事じゃないからさ。

見え方、視覚としては約束事もあるかもしらんけど、

絵の質に約束事は当てはまらない。

これは絵だけのことに限らない話だね。

– – -バイブルは、息子たちが子どもの時に描いた絵

– – -バイブルは、息子たちが子どもの時に描いた絵

学校で先生たちがこうじゃない、ああじゃないと生徒の絵を指導すると、多様にある価値観を一つにしぼってしまうことになる。

教育にはまさにそういう面がある。

本来は、情報さえ取得させたらあとは自分で考えてさせるべき。

ある一定の考えに統一させようというのは、

個を摩擦して均一的なものに持っていこうとするやり方。

日本社会はそういうやり方で社会的には成功をおさめたように見えているけど、それは一般的な通念の中に人の個を埋没させていく仕組みでもある。

常々言っていることだけど、

子どもの絵というのは芸術家の作品をもしのぐほどの素晴らしさがある。

僕のバイブルは実は子どもたちが昔描いた絵。

ある意味僕を導いてくれている。

ああいう心情で自分も絵が描けるようになりたいという憧れなんだよ。

それに気づいた時から、そこに向かって行くわけ。

それに気づくまではただひたすらデッサンして、本物そっくりに描いて人に認められて・・・

でもそうじゃないんだと気づいたところから

絵とは何なのか、自分で「スコーン!」と気づいたところからそれが始まる。

– – -小さい子どもの絵はどれも天才的、点数をつけるなどおこがましいほど

子どもの絵を審査する側になったことがある。

絵画コンクールや版画コンクールなんかでね。

小学校低学年の絵を選ばなきゃいかんとなった時に

みんな素晴らしい絵を描いているのにさ、

この子たちに優劣つけなきゃいかんわけだよ。

つけられないのにつけなきゃいけない。

「これは優劣なんてつけられませんよ」

と言ったらさ、数多いる先生方が

「つけなきゃいけないんだから」

と。

「そうだよな、これは社会の仕組みで賞をあげなきゃいけないんだ。

コンクールというのはそういうことなんだ」

と思ったね。

小学校の高学年から大人にかけては、

100点くらいの作品があっても10分くらいあれば決められる感じなんだよ。

でも、子どもの絵にはつけられないんだよ、

みんな素晴らしいんだよ。

それに点をつけるなんておこがましいくらいの気分になってくるんだよ。

それほど素晴らしいんだよね。

本当にどんな子でも小さい時は天才的な絵を描いている。

だけどさ、自分もそうだけど成長すると描けなくなってくるんだよ。

教育とか様々な人間社会の中で、絵を描く最初の動機が流されていってしまうんだね。

社会の中に染まってしまう。

そして「デッサンがうまい人が絵の上手い人」となってしまう。

俺なんかはずっと絵が上手いほうで通ってきたから描く側でいられたけど、

すごく良い絵を描くのに、先生から一言「あんたヘタだね」と言われただけで、もう一生絵は描かんという人だっているわけだから。

でもそういう人だって小さいとき素晴らしい絵を描いているんだよ。

– – -世俗にまみれた中から、本当の芸術が生まれる

だけど芸術というのは、子どもの絵を芸術として売り買いするかというとしないでしょう?

売り買いしないし、社会の中では芸術とはみなさない。

でも、芸術という物を深く突き詰めて考えた人たちは、これが芸術そのものであるということがわかっている。

なのに流通はしない。

なおかつ社会では「子どもが描いた絵」というカテゴリーの中に収めてしまう。

それは人間が描いた絵というカテゴリーの中でとても素晴らしい、という風にはならない。

これが人間が作り出した構造的な社会。

教育することによって人間になっていくんだという仕組み。

それに気づいた時に、逆行しようとするのがピカソがやったこと。

彼は92歳の時に

「2歳の子が描く絵が描けた、おれはついに達成できた」

と言ったという。

言わんとする気持ちがよくわかるな。

20世紀最大の芸術家といわれ賞賛され、60億で絵が売買される。

そんなピカソが子どもに憧れていた。

一旦世俗にまみれるというか、

人間として成長した後に人間の、生き物の初源に戻っていくことが

ある意味芸術なんだよというのはわかる気がする。

だから世俗にまみれることは無駄ではない、

そうしないと芸術とは言えない。

子どもの作品が芸術とみなされないのは、

我々にとって暗黙の了解。

成長していく間に生まれるさまざまな欲望にまみれるだけまみれ、

そこから生まれたものこそを芸術と呼ぶのだからね。

仏教でいうところの「蓮華」の思想と同じ。

人は本来蓮の花のようなもの、

花を咲かせるために努力するし、

もっとも汚いと称される泥の中から、最も美しい花を咲かせる。

だからそう思うとね、世俗にまみれることは必要。

成長して人間になってから、

その人間の元であるところに行き着けるかどうか、

そういうことだと思うんだよね。

ピカソだって早いうちからそれに気づいていたのに、

色んなことをたくさんやってから死ぬ間際になって

「やっと描けたかな」

とホッとしたというぐらいだから。

でももうそこで時間切れだよね。

できない人だっているしさ。

気づかない人もいるし。

とは言え、自分の中の少年性がなくなったわけじゃないからな。

色んな見え方にするという部分は上手くなってきてると思うけど、

根っこは大して変わらないよね。

しかし価値観が多様にあることを認めるならば、

何を芸術というか、

僕が今しゃべっていることも多くの説の中の一つにすぎない。

解釈の仕方はたくさんあるから。

これだけが正しいということではないよね。

– – 僕はあまり絵に責任をとろうとしていない

– – 僕はあまり絵に責任をとろうとしていない

3.11の地震が発生した時は、

絵を描こうとまったく思わなかった、描ききれない。

あの場にいたらどうなるかわからんけど、

自分の経験してないことを想像して絵を描くということは

できはすると思うけど、自分はしない。

9.11のときも画家はみんな描いたらしい、大方。

「え~、なんで描くのかな?」

と思ってしまう、僕は。

僕が描きたくなるのは、例えば展覧会をするとき遠くへ出かけるから、その先で感動したとき、風土の中で。

それはその場では出てこなくても後々出てくるからね。

あとを追っかけて出てくるわけ。

愛媛で展覧会したんだけど、主催者側から

「愛媛の絵を描いてくれ」

とテーマを投げられた。

やっぱりその場所を実際に見ないことにはと、行って見ましたけどね。

感動することがいくつかあって。

それで5点くらい描いた。

その場じゃなくて帰って来てからアトリエで描く。

何かの拍子に、その時感じた感動が頭をもたげてくるんだよな。

僕の描き方はあまり絵に責任をとろうとしてない。

展覧会する場所の絵を描いてくれと言われても、

「描けたら描くさ」。

必ずしもそのものを描くとは限らないわけ。

でも実際行ったら感動があるから、それを思い出したら描けるわけよ。

「こうでなきゃいかん」という義務感から描くことはしない。

– – 僕の絵は、文字で言えば散文のようなもの

僕はさ、テーマというのはないんだよね(笑)。

よく、「今取り組んでるテーマはなんですか?」と聞かれるんだけど、

答えに詰まってしまうんだよね。

「そういえばこれ、何テーマにしてるんだろう?」って(笑)。

例えば、今は展覧会のために絵を描いてる、とは言えるけど、

何かのテーマに向かって描いてることはなくて、

何日か続けて絵を描いているうちに、結果として一定の方向性がテーマになってることはある。

だから前提じゃないんだよ、結果なんだよ。

出てみないことには「どういうテーマです」って言えない。

文字で言えば散文を書いているようなもんだよな。

– – 迷わないようにすること自体が迷い

(壁に飾られた自身の作品を指して)

これくらいのサイズだと彫るのに2時間くらいかな。

それで刷るのに10分くらい、着色で10分くらいかかるかな。

僕はばーっとやってばーっと塗っちゃってるから。

着色するときは迷わないようにしてる。

人間みんな迷いを自分で作ってる。

悩みを自分で作ってる。

絵なんてさ、迷わないようにすればできるのに、

迷うようにしようとしてる。それがどんなによくわかるか。

こんなに長い間やっても、毎回初めてみたいにさ、迷う自分にあきれてるよ(笑)。

ある種のクセがあるから、そのクセを上手く利用して、迷わない自分のほうにシフトしていくわけ。

気を抜くと迷っちゃうから「おいおいまたかよ」って感じで、

「可愛いねぇ~、また迷っちゃってるんだねぇ~」って自分で思うんだけど、そう言いながらできないという(笑)。

人間だからそういう生き物なんだよ。

わかってることがやれない。

だから、迷わないようにはならないだろうね。ならんと思うね。

そうなろうとすること自体が迷いだよ。

迷わないようになろうということ自体が無駄なこと。

大いに迷おう!というぐらいでやったらいい。

「人間だなぁ~」って。

みつをじゃないけど「にんげんだもん」というぐらいの感じで(笑)。

– – -彫っているときは、魚を突くウミンチュの心境

– – -彫っているときは、魚を突くウミンチュの心境

絵はすでにあるものと僕は思ってる。

例えば川が流れていて、魚が泳いでいる。

俺が岸辺に立ってもりでその魚を突くことを仕事になぞらえると、

川には常に魚がいて、しかも川は流れているから、

流れに逆らって上に行きたいという魚がいたとしても、

川は上から下にしか流れないという法則がある。

川は経過や時間という流れと同じで、

その中に獲物がいるという感じなんだよな。

いざ突こうとしたときにタイミングが悪くて突けなかったり、

ふと人に声かけられて「え?」と振り向いてる間に逃げちゃったり。

でも、魚はまたくるわけよ。

「ちっくしょー!逃げた、赤い魚がほしかったのに!」

でも次の魚が来たときには

「わ~~、魚きた!」

という気持ちにもうなってるわけさ。

あの赤い魚は忘却の彼方に・・・(笑)。

はたまた、ある日その赤い魚がまた泳いできて

「わ~~、あの赤いのが来たよ!」

と言ったりしてさ。

その魚を突いてるウミンチュの心境なんだよね。

絵は心の中にあるものを写すから。

例えば目の前のコップを描くとき、

こんなふうに描きたいという気持ちがどうしてもはたらくよね。

だから、それを絵に写すというのではなく、

絵としてのコップを描くことになるんだよね。

つまり、一回自分を通る。

– – -表現は、人と共感して初めて生を得る

ということは自分の中にあるわけでしょ。

自分の中にはたくさんあるさ、

それに気づかないものも含めると膨大な量があるわけさ。

でも、みんな筋肉の分しか時間とれないんだよ(笑)。

筋肉は衰えていくさ?

生きている時間はリミット来るさ?

その途方もない「描く対象」と人生の時間が釣り合うかというと、全然釣り合わない。追いつかないわけ。

我々の心というのはそういう風にできてるんだよ。

あなただってそうなんだよ。

もっと自分で自信を持たなきゃいかんのに、

何かと比べるから、誰かに何か言われるから、

いつも自分の自信をそいでしまう現象がたくさんあるからさ。

その中で、なかなか自分を信じきれないというか。

あなただけじゃない、僕だってそうだからわかるんだよ。

生きているというのはそういうことだとわかっているから、

おんなじだと思っているわけよ。

だから同志だよ、そういう意味では。

だって表現しようとしてるわけだから。

それは文字だろうと絵だろうと歌だろうとね、同じ。

表現するということは結局自分に帰すること。

そこから始発していって、そこに戻っていくわけだから。

ただその表現というのは人と共感しないと生を得ない、

人と共感することで初めて成り立つんだよね。

だから、一人だけの世界では人は表現しようとは思わないんだよ、

なぜならそれはすでに自分自身の中にあることだから。

人と身体が違っていて、自分と人の身体がはなれてるから、共感したいからやるわけ。

でもそういう意味での「表現」が、社会の中で拡大していくにあたって「経済」という約束事が絡んできて、複雑になってわからなくなっていっちゃうんだよな。

– – 彫ろうとするものに対してまっすぐに向かっている感じ。取り憑かれているんだはず。

絵を描いてるときは楽しいね~。

生みの苦しみみたいなのは殆どないな。

例えば、仕上がらないうちに何らかの用事があって引きずり出されてさ、次やろうとする時にその気持ちをうまくまとめることができない。

そういうときは

「これもういいんじゃないかな・・・」

とか、人間的におろおろすることはあるよ。

あれはちょっと苦しいかなという気はするね。

引きずり出されなければ何も問題はない、

始めたら終わらせるだけだから。

僕は結構多作だからね。

「眠らんで描いてんじゃないの?」

とよく言われるけど、

色んなことしてるとまとまった時間をとるのは結構難しいさ?

だから、限られた時間に集中する力というのは自分で言うのもなんだけど結構ある方だね。

自分の記憶が吹っ飛ぶくらいだからね。

2~3時間の記憶がなくなるんだよな。

漠然とはあるんだけど、記憶らしい記憶じゃなくて、

彫ろうとするものに対してまっすぐに向かっている感じ。

それに取り憑かれているんだはず。

ふと気づくともう夜なっているとか、誰もいないとか(笑)。

アトリエで創っているんだけど、もうそろそろ自宅でやりたいね。

そしたらそれこそ眠る時間削って・・・というのでもないけど、女房がそばにいるからね、結構わがまま言えるし、疲れたら眠ってまたぱっと起きて仕事できるでしょ。

そこまでしてやりたいんだよ(笑)本当に描きたいわけよ(笑)。

飽きてきたってことはまったくないね。

「たくさん描いたね」

とよく言われるけど、ちっとも描いてない。本当に。

世の中ってこんなにすごいさ?

すごいっていくら言っても足りないくらいだよね。

枝のようにどんどんはりだしてきて、世界って途方もないわけでしょう?

でーじだよ(笑)。

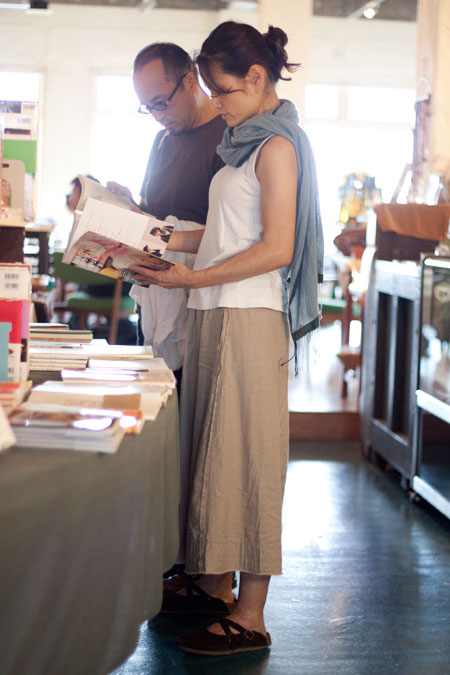

写真・インタビュー 中井雅代

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

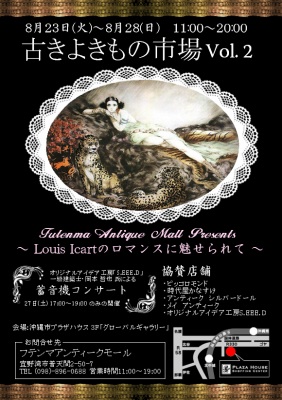

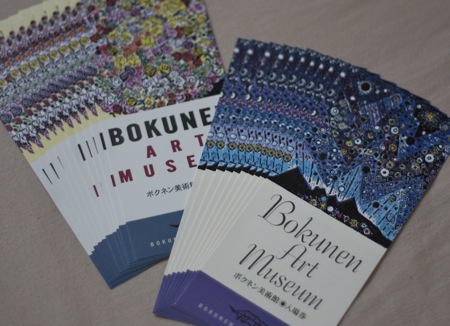

*読者プレゼント*

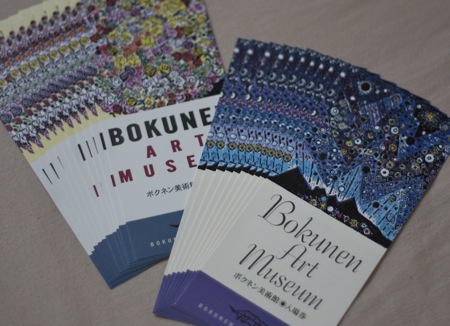

BOKUNEN ART MUSEUM(ボクネン美術館)の無料入場券を20名の方にプレゼント!

BOKUNEN ART MUSEUM(ボクネン美術館)の無料入場券を20名の方にプレゼント!

<応募方法>

コチラ

までメールにてご応募ください。

までメールにてご応募ください。

名嘉睦稔さんのインタビューを読んでのご感想や、

カレンド沖縄へのご感想、ご要望もお書き添え頂けると嬉しいです。

応募締め切りは8/21(日)です。

*当選した方にメールを差し上げます。

その際にプレゼントの発送先をお伺い致します。

BOKUNEN ART MUSEUM(ボクネン美術館)

【美術館説明】

北谷サンセットビーチ隣のAKARA内にある、名嘉ボクネンの美術館です。(一般入場料¥500)漆喰塗りの館内は曲線の壁で一続きになっていて、まるで映画フェルムを見ている様な場面展開が人気です。夜8時までの営業は、仕事が終わってからもご利用いただけるので、アートファンの地元のお客さんに喜ばれています。ボクネンの造形であるAKARA(アカラ)のうねる赤瓦屋根が鑑賞出来て触れらる展望台は必見です。

【営業情報】

総面積100坪

お問い合わせ、はアカラギャラリーへお願いします。

904-0115

沖縄県中頭郡北谷町字美浜9-20 AKARA2F

TEL098-926-2764

FAX098-989-4764

akara-g2@pcore.co.jp

ボクネンオフィシャルサイト http://www.bokunen.com

ボクネングッズ販売 http://akaragallery.shop-pro.jp

営業時間:午前10:00~午後9:00 不定休

(最終入場は午後8:30まで、季節により営業時間の変動あり)

入館料:一般¥500 高校生以下¥300 未就学児無料

20名以上団体20%割引(要予約)

BOKUNEN ART MUSEUM(ボクネン美術館)の無料入場券を20名の方にプレゼント!

BOKUNEN ART MUSEUM(ボクネン美術館)の無料入場券を20名の方にプレゼント!