「綿花などにくらべるとヘンプ(麻)はすごく強い植物なんです」

ヘンプを使用した衣類を中心に扱う理由を、オーナーの服部さんはそう語る。

「花や穂に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という化合物のおかげで虫が寄ってこないから農薬も化学肥料も必要ないし、放っておいても約3ヶ月で2mほどにまで成長するほど生命力が強い。

今では茎の繊維から衣類だけでなく紙(ヘンプペーパー)やプラスチックが、茎の芯からは建築材料などもつくられるなど、多方面で活用されているんですよ」

肌に触れるもの。

無農薬ですくすく育った植物由来ならより安心できる。

「でも、ヘンプ素材の服っていわゆるナチュラル〜っていう感じが多いですよね。

そうではなくてもっと普通にしゃれていたら多くの人に着てもらえるんじゃないかと思い、ナチュラルすぎない服を置いています」

日焼け防止にも活躍しそうなトップス

日焼け防止にも活躍しそうなトップス

首にまけばストールになる

首にまけばストールになる

大阪出身の服部さんは沖縄に移住して9年目になる。

洋服に興味をもったのは高校生時代。

専門知識もないままに、自分で服をつくったりしていた。

「洋服好きの友だちが趣味で服をつくっていて、それを手伝い始めたのがきっかけ。服のことは何もわかってなくて型紙すら知らず、生地に直接チャコペンでラインをひいたり…(笑)。

コンバースのスニーカーをヒョウ柄にしたりなどリメイクもやってました。

それが楽しかったんです」

高校卒業後、文化服装学院に進学。3年間服作りに没頭した。

もとは一枚の四角い布。伸縮性が高く、腰で巻けばスカートに

もとは一枚の四角い布。伸縮性が高く、腰で巻けばスカートに

さっと羽織ればショールにも。天然素材、自然染めのオーガニックウェアブランド「Lunati Canapa(ルナティカナパ)」のもの

さっと羽織ればショールにも。天然素材、自然染めのオーガニックウェアブランド「Lunati Canapa(ルナティカナパ)」のもの

「本当に毎日毎日つくり続けていましたね。デザイン描いてパターンひいてシーチング(テスト用の生地)縫って本番の生地で縫って…の繰り返し。

1年生ではパンツ、スカート、シャツを、2年生では革を使った服やスーツ、ドレスを、3年生の時には毛皮を使った服を、というふうに3年かけて大体のものは縫えるようになり、自分でも満足していました。

もともと服作りは好きですから学校自体は楽しかったけど、卒業後は有名なブランドに入ろう!とか、こういうのをつくりたいんだ!という熱い気持ちがあったわけではなく、のんびりした気持ちのまま卒業。

東京のミセスブランドにパタンナーとして就職しました」

沖縄のブランド「be clad.」のアクセサリー

沖縄のブランド「be clad.」のアクセサリー

会社の夏休みに旅行で沖縄へ。それが人生の転機となった。

「専門学校時代の先輩をたずねて行ったのですが、すっかりハマってしまいました。座間味や慶良間の海の美しさにめちゃくちゃ感動したんです。

仕事を辞めて一旦沖縄に行ったものの資金が尽きてしまったので大阪に戻り、1年間縫製の仕事をしてお金をため、24歳のころに沖縄に移住しました」

沖縄でもアパレル企業に就職してパタンナーとして働いたが、アパレル業界に疑問を感じていた時期でもあったと言う。

「洋服の世界ってサイクルがすごく速いんですよ。

当時は年に6回くらい展示会をし、お客様から受注を頂いて生産、またすぐにサンプルを作って展示会…の繰り返しで。しかも相当数の服をつくるので、在庫数も膨大。そういうのを目の当たりにしているのが疲れてしまって。

会社に所属していると、どうしてもそういう仕組みからは抜け出せない。

でも、自分の店なら好きなものを必要なぶんだけ作れて無駄が出ないんじゃないかと考えるようになりました。

とはいえ早く自分の店を持ちたい!と強く思っていたわけではなく、いつかできたら…とうっすら思っていたぐらいでした」

自分のショップについて具体的に思いをめぐらせていたわけではないが、物件に関してはすでに理想的な建物があり、早くから目をつけていたと言う。

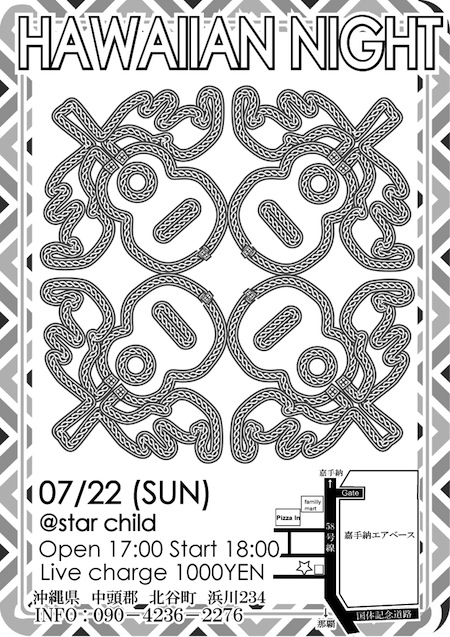

「北谷の海が好きでよく行っていたのですが、近くの閑静な住宅街に外階段のついたお店があって。

当時は花屋さんだったのですが、その後洋服屋になって…」

物件の動向を見守っていた服部さん。

空き店舗になったのを見てすぐに不動産屋に連絡、今年(2012年7月) FABRIC をオープンさせた。

FABRICの服はどれも、のびやかに深呼吸しているようだ。

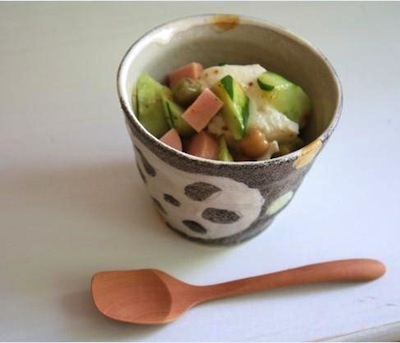

ヘンプを使った生地は軽く、まとえばふわり風になびく。

水分の吸収率も高く、さらさらとした肌触りが心地よい。

暑い季節が長く続く沖縄にもぴったりの服たち。

ヘンプやラミー(苧麻:ちょま)、オーガニックコットンなど素材にこだわった服が並ぶが、セレクト商品だけでなく、服部さんがデザイン、縫製まで手がけるオリジナル商品も。

「デザインする時に心がけているのはラクに着られる服。

着ていて気持ちいいな〜と思ってもらえるようなラインや素材にもこだわっています。

これから色んな服をつくっていきたいですね。メンズ商品も増やしたいし。

僕はマウンテンバイクに乗るんですが、バイクにのっても邪魔にならないようなかっこよくて着心地のいいパンツとかいいな〜って。

そうそう、子供服も作りたいんですよ」

FABRICではオーダーメイドやお直しも行っている。

「雑誌に掲載されている服や手描きのイラストからでもパターンを起こしてお作りできます。お好きな生地を持ち込んで頂いても大丈夫。

デザインも行っていますから、細かい部分のご提案などもできます」

服部さんご本人もFABRICの雰囲気そのまま、自然体で気取らず、飾らないひとだ。

服部さんにオーダーメイドをお願いしたときのメリットは?という質問にしばらく考え込み、こう答えた。

「つくるものにもよりますが、完成までに2〜3回は当店に来て頂かないといけないというデメリットはあります」

それはつまりデザインにも縫製にもしっかりこだわり、納得いくものを作ってくれるという、依頼者にとっては最大のメリット。

強い日射しが照りつけていた撮影日、いかにも気持ち良さそうにFABRICの服を着こなしていて、うらやましくなった。

FABRICの洋服の心地良さに包まれたら、暑い日々だってきっと爽やかに、健やかにすごせる。

写真・文 中井 雅代

FABRIC(ファブリック)

北谷町港7−10

*FABRICでは各種お直し・オーダーメイド・衣装作成・縫製業務(少ロット生産、ユニフォーム・バッグ・シャツ・パンツ等々)を承っております。

ご要望の際はお気軽にSTAFFまでお問い合わせください。