@新城

2012.09.30

@新城

2012.09.30

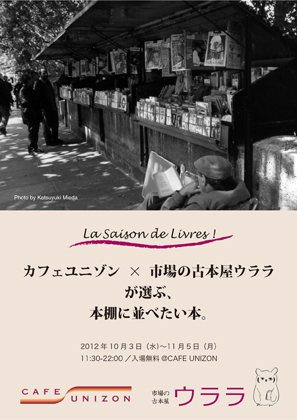

いつか読みたい本、気になっている本、買わないまま何年もたっている本、ありませんか?

本を読むにはタイミングがあります。買ってすぐ読まなくてもかまいません。

部屋に並べておくだけで、その本に親しみがわきます。

いずれ手にとり、目を通す日がきたら、その本はあなたの暮らしを変えるかもしれません。

なくてもいいけど、あったほうがいい。そんな本を集めました。

◯よりよく暮らす本、身体にいい本、ベッドサイドに置きたい本、など独自のセレクション

◯コーヒーに合う本、美味しい料理のでてくる本、といったカフェならではのカテゴリーも。

◯本とコーヒーのお得なセットもご用意。「イートイン」&「リードイン」をお楽しみください。

◯10/11~10/23には、D&DEPARTMENT OKINAWAとの共同企画で、

日本各地から取り寄せたクラフトビールも販売予定。なので、ビールに合う本もご紹介!

「読書の秋」「食欲の秋」をユニゾンで味わってください。

2012.09.30

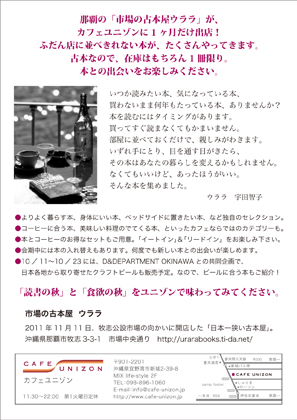

面白かった!!

これは全米記録的ヒットということで期待してたんだけど、期待以上に良かった。

テーマ的にはかなり悪趣味なんだけど、映画としてはかなり良い出来です。

主演のジェニファー・ローレンス。役柄にももちろんマッチしているし、実にうまい。

この人好きなんですよね。

勇敢で強く優しく賢い、カットネス役は彼女しか考えられないといわしめたのも納得。

役としては、「ウィンターズ・ボーン」の役とリンクするところはある。

近未来のお話ですが、そこまでCGも激しくなく、なんとなく、自然な感じがするのは舞台がほとんど森だからでしょうか?

幼い妹の身代わりになって志願する。

いくら強いといっても、そこはやっぱり恐ろしい殺し合いになるわけだから、不安は隠せない。

そのあたりのジェニファー・ローレンスの目の表情が非常に良い。

同じく選ばれてしまった少年(青年?)をジョシュ・ハッチャーソン。

子役出身の彼ですが、いい具合に成長してますね。

またこの映画がいい具合にキャリアシフトできた気がします。

もう一人、ここに男性が絡みますが、リアム・ヘムズワース。

いい男ですね~。

こうなるとちょっと「トワイライト」みたいです。

脇も大物が出てます。

個人的に好きだったのはメンターのヘイミッチ役のウディ・ハレルソン。なかなか良いです。

そして、スタイリストのシナ役、レニー・クラヴィッツ。

このひとの保存状態の良さは何?

全然年をとらないのが不思議でたまりません。

かっこいい~。

エリザベス・バンクスなんか原型とどめてません。すごい(笑)

こんな子供に戦わせてひどい話なんだけど、とにかく一瞬たりとも目が離せないし、人間ドラマも良くできてます。

146分と長い映画にもかかわらず、まったく退屈しませんでした。

レイトで観たので、最後まで持つか心配でしたがなんのその。ばっちり目がさえました。

続編も楽しみです。

倫理的にOKであれば是非、劇場で!

KEE

<ストーリー>

富裕層によって支配され、パネムという名の独裁国家と化したアメリカ。そこで民衆の絶大な支持と人気を集めているのが、各地区から選出された12歳から18歳までの男女が森の中で殺し合い、生き残った者に巨額の賞金が渡されるという殺人サバイバル「ハンガー・ゲーム」だった。まだ幼い妹がプレイヤーに選ばれてしまったカットニス(ジェニファー・ローレンス)は、彼女の代わりにゲームに出場することを決意。家族を養うための狩猟で鍛えた弓矢の腕と持って生まれた鋭い勘を生かし、強豪プレイヤーを打ち倒していくが……。

<キャスト>

ジェニファー・ローレンス

ジョシュ・ハッチャーソン

リアム・ヘムズワース

ウディ・ハレルソン

ドナルド・サザーランド

スタンリー・トゥッチ

レニー・クラヴィッツ

<沖縄での上映劇場>

シネマQ

098-951-0011

那覇市おもろまち4-4-9 那覇メインプレイス2F

HP:http://www.startheaters.jp/cinemasq

MIHAMA 7 PLEX+ONE

098-936-7600

中頭郡北谷町美浜8-7

HP:http://www.startheaters.jp/mihama7plex

2012.09.29

おかげさまで,3回目の個展となりました。今回はRe:thinkというテーマで制作してまいりました。皆様にご高覧頂ければ幸いです。【Re:think】再考する

期間:2012年10月2日(火)〜10月8日(月)

時間:10:30~19:30(最終日は17:00迄)

場所:リウボウ7階 美術サロン

2012.09.29

@おもろまち

2012.09.29

「洋食屋を目指してるんです」

という臼杵(うすき)さんの言葉から少し気楽に構えていた私は、ビーフストロガノフの本格的な味わいにすっかり面食らってしまった。

「サイコロステーキのビーフストロガノフ」。

そのソースには、奥行きがある。

様々な食材と調味料、想像もつかないほどの手間ひま、実直な料理人の几帳面で丁寧な調理…。そのすべてが折り重なり、凝縮され、このコクが生まれている。

じっくりと煮込まれた玉ねぎの甘みに絶妙なバランスのワインの酸味。

まったりとしたコクがあるのに、食感はさらさらとしている。なんと不思議なソースなのだろう。

ソースに気を取られていると、具材のサイコロステーキを口に運んだときに再度目を丸くすることになる。

その固さの絶妙なことと言ったら。煮込んだ肉のおいしさの条件とはやわらかさだと思っていたが、「ステーキ」の名にふさわしく、ほどよく焼かれた固さがいい。

野菜や穀物、さらに魚と比べても、肉はどちらかといえば攻撃的な食材だと思っていた。

パンチがあり、存在感があり、主張の強い食べ物だと。

しかしそうではないのだと教えてくれるのがこの一皿だ。肉は優しく、繊細で、他の食材と引き立て合えるのだと。

デザートを食べずに帰ってしまうのは、スバコ.では得策ではない。

アップルニューヨークチーズケーキは、そのなめらかさが魅力。

「湯煎焼きすることでふんわりと仕上がります」

豊潤な香りのフランス産チーズ、香ばしく煮詰められたリンゴもいい。

牧場主の自家製ベーコンを使用した「島豚ベーコンとたっぷり野菜のペペロンチーノ」。「ベーコンを変えてからソースの味も劇的に変わりました。野菜はできるだけ県産のものを使用しています」

しっかりとついた焼き目にきのこたっぷりのソースが食欲をそそる「ハンバーグ和風バルサミコソース」。バルサミコの酸味が爽やかなソースが、さっぱりとした味付けのジューシーなハンバーグにぴったり。ごろりと大ぶりなのも嬉しい。

一体どうしたら、こんなにおいしい料理ができるの?

素人の単純でシンプルな質問をぶつけると、臼杵さんは何度か首をひねったあと、

「一生懸命に作ること、丁寧に作ること。それしか浮かばないです」

と答えた。

おいしく作るコツを教え渋っているわけではない。臼杵さんは本当にそう考えているのだ。

「僕は東京の有名店で修業していたわけでもないし、何十年もこの仕事をやっているわけではありませんが、お客様の喜ぶ顔を見るのがなにより大好きなんです。

僕がお客様を笑顔にするには、心をこめて丁寧に、一生懸命に作るしかないと思うんです」

しかしそれこそが、(往々にして軽視されがちでありながら)最も重要な心得のひとつではないだろうか。

臼杵さんが作る一皿一皿が、そのことを証明している。

料理に対する誠意に加え、臼杵さんはスバコ.のメニューすべてに通じるおいしさの共通点を挙げてくれた。

「薄味なことでしょうか。

僕は関西出身ですし、母親の料理は関西にあっても際立って薄味だったんです。

ダシはしっかりととります。でも、塩、こしょう、醤油といった調味料はどれも控えめ。なぜなら、それがおいしいと思うから。

優しい味を目指していますが、あまりに薄くなりすぎないよう、僕の中では少しだけ濃いめかな? と感じる程度に調味するよう心がけています」

「魚介のトマトソースパスタ」。唐辛子がほんのりかおる大人のパスタ。ぷりぷりと肉厚な魚介類がトマトソースにマッチ

臼杵さんが料理の世界に足を踏み入れたのは25歳のとき。

それまでは夜に働く仕事に長く就いていたが、夜の空気に疲れ、心機一転しようと考えたのがきっかけだった。

「もともと食べるのも好きでしたし、興味はありました。

働く場所も大阪から京都へと移し、生活のすべてを一新させました」

初めて勤めた飲食店は京都の韓国料理屋。

気軽な焼き肉屋ではなく、いわゆる高級店。店に入ってすぐに包丁を握らせてくれるわけはなく、下積み時代もあった。

「先輩はみな経験豊富な方ばかり。中華、イタリアン、和食…と、様々なジャンルの料理人がいました。

最初の半年間はホール担当。その後洗い場にうつり、徐々に調理に関わらせていただくようになりました。

約三年間勤めましたが、料理を作ることが楽しいかどうか考える間もないほど忙しかったですね」

働き詰めの日々が続いて休みもほとんど取れず、疲労の蓄積を感じた臼杵さんは、あるとき思い立って沖縄へ旅行に行くことにした。

「初めて行った沖縄にどっぷりハマったんです。最初は那覇を回って帰ったのですが、それから頻繁に通うようになり、北部や離島などどんどんディープな土地にも足を運ぶようになって(笑)。

7〜8年の間に10回ほど通ったと思います」

バイクが趣味の臼杵さんにとって景色の美しい沖縄はツーリングに最適であるというだけでなく、沖縄の県民性も魅力的だったという。

「とにかくみんな親切。道に迷っていたら見ず知らずの僕を車に乗せて目的地まで送ってくれたり、出会ったばかりなのにご飯をご馳走してくれたり。そういうのって本土ではなかなかありませんから。

僕、沖縄旅行のときはいつもバイクを船に載せて沖縄までフェリーで来ていたんですけど、行きはいいんですよ、沖縄に行けるからわくわくして嬉しくて、フェリーの中でも楽しいし、良い出逢いがあったり。

でも、帰りはバイクだけフェリーに載せて僕は飛行機に乗って帰っていました。沖縄を離れるのが寂しくてブルーで、何時間もフェリーに乗る元気もなくて(笑)。それくらい沖縄のことを好きになっていましたね」

勤めていた韓国料理屋を辞めてからは中華料理店、洋食店などで経験を積むかたわら、沖縄移住の資金をためるために他の仕事もかけもちし始めた。

パフェにのせられたマフィンももちろん臼杵さんが焼いたもの。「パフェの底にもコーンフレークのかわりにマフィンを入れています」。最後の最後までおいしいデザート

移住前の沖縄旅行で、臼杵さんは現在ともにスバコ.を営む真由さんと出会い、二人とも2007年に沖縄へ移り住んだ。

それぞれ飲食店で働きながら、店舗となる物件を探したが、なかなか希望にあうものは見つからなかった。

「ずっと本部(もとぶ)町近辺と読谷で探していたんですが、ココ!という物件に出会えなくて」

その頃、客として通っていた沖縄市の「バードランドカフェ」に従業員募集の貼り紙が出ており、臼杵さんはすぐに応募した。

「好きなお店だったので、応募するしかない!と。

雰囲気がいいだけではなく、料理の味や見た目、接客まで、すべてがよかったんです。

これだけ揃っている店って、結構限られていると思うんです」

働き始めてすぐ、これまでの飲食店との違いを感じたと言う。

「オーナーがすべて包み隠さず教えてくれるので驚きました。普通は仕込みの段階やソースの作り方など、その店の肝となる部分はバイトには教えないことが多いのですが、バードランドカフェでは逆に『隠さんでええんかな?』と思うくらい、何でも教えてくれました」

のちに自分の店をオープンさせることになったとき、臼杵さんは敬愛するそのカフェにちなんだ名前をつけることになる。

「バードランドカフェは『ランド』ということで大規模。

僕らの店はもちろんそんな規模ではなく、まだまだ小さな『巣箱』だけれど、いつかああなれたらなぁという気持ちから名付けました」

バードランドカフェで働き始めて2年が過ぎても店舗物件は見つからず、物件探しに集中するために臼杵さんは店を辞めた。

「それでも3ヶ月くらい見つからなくて。『今年の冬は離島の製糖工場に季節労働いかないといけないかなー』と本気で考えていました(笑)。

すると、あるとき数名の友人に『北中城はどう? いいんじゃない?』と勧められて。

それで北中城でも探し始め、最初に見た物件がここ。すぐに決めました」

「ほおずきのベイクドチーズケーキ」。旬の食材を使用した様々なケーキが楽しめる。

「『洋食屋』を目指しています」

臼杵さんは最初に、まっすぐな瞳でそう語った。

「沖縄にある洋食屋って、本土のそれとは少し違う気がして。

沖縄の人に洋食屋の料理を食べていただきたいと思ったんです。

お客様に来ていただくためにと、オープン当初、手のこんだ料理ばかりのメニューを作ったものですから、今四苦八苦しています(笑)。じゃあ、メニューを減らせばいいんじゃないかとも思うのですが、逆に増やしちゃって…(笑)。

これからも、料理をもっとグレードアップさせていきたいですね。

ケーキの中ではチーズケーキに力を入れたいと思っています。

沖縄はチーズケーキ好きな方が多いように感じるので」

調理を一人で担当し、忙しく過ごしている間に臼杵さんはだいぶ体重が減ったと言う。

旅行が好きだった真由さんは、店を始めてからは県外に出たことがない。

それでも二人は今日もにこやかに客を迎え入れる。

「おいしい」と喜ぶ、その笑顔が見たいから。

写真・文 中井 雅代

カフェ スバコ.

北中城村仲順 264-4 No.69

098-989-6282

open 12:00 ~ 22:00

ランチタイム 12:00 ~ 15:00

カフェタイム 15:00 ~ 18:00

ディナータイム 18:00 ~ 22:00 (ラストオーダー 21:00)

close 火、第1,3月曜

2012.09.28

@おもろまち

2012.09.28

「今の仕事じゃなく、本当はもっと別にやりたいことがあるんです」

「好きなことを仕事にして輝きたいけど、子どももいるし時間がない。最近は自信もなくなってきちゃって…」

という現在働いているひと、または働いていたひと。

「やりたい仕事が見つからない。でも、とりあえず就職したほうがいいの?」

とお悩みの学生さん。

「お店を開くのが夢だけど…なかなか踏み出せなくて」

と二の足を踏んでいる起業希望の方。

自分にとってよりよい働き方を見つけたい。そんな方のために開かれるセミナーに、この度講師としてお招き頂きました。

カレンド沖縄の運営を始めてから、働き方について尋ねられたりアドバイスを求められることがとても多くなり、働き方に迷っている方が少なくないことを知りました。何かお役にたてることがあればいいなと考えていた矢先のこおと。皆さんと有意義な時間を共有できるなんて!すぐにお引き受けしました。

今の時代、働き方は千差万別。

なのに、自分の可能性を自ら狭めてはもったいないですよね。

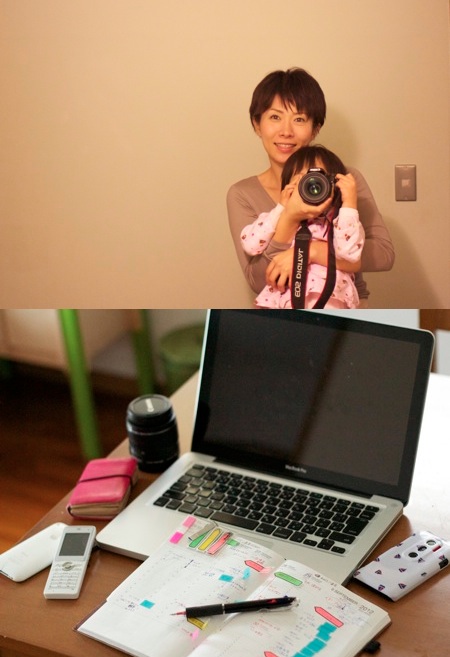

「以前から編集やライターのお仕事をしていたんですか?」

「カメラはどこかで勉強したんですか?」

「ウェブ関係でずっとお勤めだったんですか?」

と訊かれることも多いのですが、答えはすべて「NO」。

自分で文章を書く仕事は、カレンド沖縄を立ち上げるまでしたことがありません。

カメラは、もともと娘の成長を撮るために買ったもの。カメラ教室に通ったこともありません。

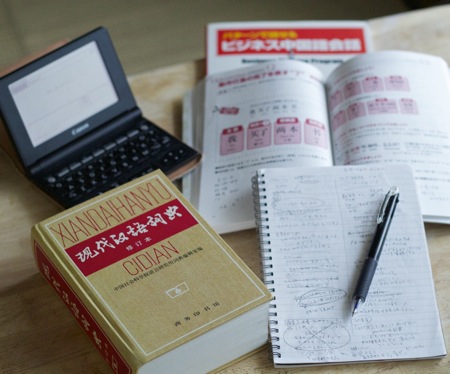

ウェブの仕事も初めて。これまではずっと中国語を使う仕事に就いていました。

でも、あるとき急にもっと広い世界を見てみたくなりました。

さまざまな可能性を自分で手元に引き寄せたいと思ったんです。

今のままだとこれからの人生の大筋は大体見当がつく、そう気づいたとき、少しゾッとしました。

フリーランスの翻訳者として仕事を続けて地道に貯金をし、家事をこなし、子どもを育てていれば、そこそこの家を手に入れたりたまに旅行に行ったりしながら、まずまず穏やかで幸せに暮らせるだろう。

だけど、それは私が本当に求めている人生なのかな? ワクワクするかな? 冒険に満ちているかな?

それまで留学したり、本土から沖縄へ移住したり、様々な転職を重ねたりとそれなりに変化のある人生ではあったかもしれないけれど、今後の人生のアウトラインがぼんやりと見えた途端にすっかりつまらなくなってしまったのです。

そして、起業しました。

これまで従事してきた仕事とはまったく関係のない分野で。

どのタイミングで? どうやって?

そもそもカレンド沖縄はどのように運営されているの?

毎日どうやって時間をやりくりしているの?

などなどなどなどよく頂く質問から、カレンドの裏側やこれからに至るまで、幅広くお答えできる機会を頂きました。

ご参加頂く方にとって充実した時間にしたいので、事前に質問をお受け付けしようと思います。

コチラ![]()

![]() までメールにてお送りください。

までメールにてお送りください。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

「ノマドワーカー的な生き方をしている沖縄女性による社会貢献」セミナー

10月28日(日)

14:00~16:00

@那覇市NPO支援センター

(那覇市牧志3丁目2−10 3F会議室)

※受講料

前売り1500円(一般) 1000円(学生)

当日 2000円(一般) 1500円(学生)

※申込方法

orangegirls.oki@gmail.com (オレンジガールズ実行委員会)

お名前と参加希望セミナーをご記入の上、上記アドレスまでお送りください。

facebookページはコチラ→☆

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

働き方は、生き方。

1日24時間のうち睡眠8時間、仕事8時間とすると、起きている時間の半分が仕事にあてられていることに。

つまり、仕事が楽しければ人生の半分が楽しい!

逆もまた然り。

自分が就く仕事について、私が初めて考えを巡らせたのは小学生のとき。

きっかけは「穴掘り」でした。

今思い返しても、何とも言えない奇妙な色を帯びた体験だった気がします。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

小学生のころ、わたしは穴を掘った。

比喩や象徴などではない、現実的な「穴」のことだ。

20年以上も前のことなのに、その日のことをわたしはとても鮮明に覚えている。

当時わたしはさっちゃんという友だちと毎日のように一緒に遊んでいた。

しかしその日は何をして遊んだらいいのかさっぱり考えが浮かばす、彼女の家の縁側に座り、二人でぼんやりとしていた。

その時、さっちゃんがなんとなしに言った。

「穴、掘る?」

その突拍子もない響きは、子ども心にはとても魅力的に感じて、

「掘る、掘る!」

わたしは二つ返事でとびついた。

さっちゃんの妹のちかちゃんも一緒になって三人で、納屋からスコップやらシャベルやらをひっぱりだして準備を整えた。

さっちゃんは迷いなく、自宅の庭にある家庭菜園を穴堀りスポットと定めて言った。

「よし、掘ろう」。

菜園にはそのときなにも植えられておらずまっさらな状態だったので、私たちは躊躇なくスコップを突き刺し、3人で一つの穴を掘り出した。

それは始めてみると、想像以上に魅力的な遊びだった。

ただひたすらに穴を掘る。それだけの行為なのに病み付きになり、私たちは脇目もふらず一心に掘り続けた。

穴を掘る手を、スコップにかけて土を掘り返す足を止めることができない。

穴の口はどんどん広がって直径1mほどにもなり、その深さもどんどん増していった。

しばらくすると、さっちゃんのお母さん(わたしは「おばちゃん」と呼んでいた)が外出先から帰宅し、一体何事かと様子を見に菜園へやって来た。

おばちゃんはこれまた少し変わった人で、子どもの心に自然に寄り添える、なかなかに希有な大人だった。

今思えば、自宅の庭を意味もなく、しかし大規模に掘り返されていたら大抵の大人は慌てたり怒ったりするのではないかと思うが、おばちゃんは夢中になって穴を掘る私たちとその穴を見て目を丸くした後、高らかに笑って言った。

「まー、立派な穴を掘ったもんだ!どこまで掘れるかやってみたらいいよ」

それだけ言うと家の中に入って行き、次に出てきたときにはおやつとして手製のサンドイッチまで持って来てくれた。

「疲れたでしょう、一休みしなさい。サンドイッチを食べてからまた続きを掘ればいいよ。そのうち水道管に突き当たるかもしれないね、はっはっは!」

私たち3人はサンドイッチで空腹を満たすと、また黙々と穴を掘り続けた。

どれだけ掘っても殆ど疲れは感じなかった。

一体どこまで掘り続けるのか自分たちでも検討がつかなかったので、穴の底まで降りやすいようにと土で階段までこしらえた。

それから何時間経過したかはわからないが、「そろそろいいだろう」と皆が納得のいく大きさの穴が完成した。

私たち三人がすっぽりと入り、少し見上げるくらいの高さに地面が見えるという、相当な大きさになった。

完成した穴を見に来たおばちゃんは、私たちの頑張りを褒めたあとに記念写真まで撮ってくれた。

「ここまで立派な穴を掘るなんてね~。畑の土も上から下から混ぜ返してくれて、栄養が土の隅々まで行き届いたよ、ありがとう」

しかし、あんなに熱中して掘った穴なのに、完成してみるとその中で何をするでもない。

相当な大きさの穴を掘ったのだという感慨を別にすると、その穴が私たちにもたらしてくれるものは他に特になさそうだった。

私たちにとっての遊びは、穴を掘るという行為そのものであり、完成した穴には殆ど魅力を感じなかった。

我々三人はしばし放心状態で穴の中につったっていた。この穴をこれからどうしたものか。

そのとき、穴の入り口に立って私たちを見下ろしていたおばちゃんが、シンプルな答えをシンプルに告げた。

「掘った穴は埋めないと」

私たちは重い腰を上げ、穴の周辺にうずたかく積み上げられた土をスコップでせっせと穴に戻し始めたのだが、これが想像以上に体にこたえる重労働だった。

未知なる世界へ向かう高揚感に後押しされていた「掘る」という行動とは対極の「埋める」という作業は、疲労感しかともなわなかった。

10分ほどで私たちは音をあげた。

それから一旦、わたしは自宅に戻ったことを覚えている。

それが夕方だったので戻ったのか、昼食を摂りに戻ったのかは定かではないが、

とにかくいちど私たちは穴から離れ、それぞれに休息をとり、そしてまた戻ってきた。

口数も少なく、面白みの無い単純作業をこなす時間は苦痛以外のなにものでもなかった。

しっかりと穴を埋め、土をならし、私たちの穴掘りは幕を閉じた。

息を飲むような展開も、心温まる結末もない。

穴を掘り、その穴を埋めた。

それだけのことだ。

しかし、この穴掘りのことはそれからしばらく、ずっとわたしの心にひっかかっていた。

穴を掘っていたときの気分は、今までに味わったことのない不思議な幸福感に満ちていたからだ。

小学生のわたしは、短絡的な考えから

「こういうことを仕事にしたらいいかもしれないな」

と思った。

穴を掘る仕事というと、工事現場で働く人以外、わたしは今も思いつくことができない。

同級生に建設会社の社長の息子がいたので、

「彼の家で雇ってもらったらいいかもしれないな」

とまで考えた。

それから中学、高校と進学し、わたしは別の分野に興味を持ち、大学でも勉強を続けた。

今のところ穴を掘る仕事に就いたことはないが、20年以上経った今でもあの日の穴堀りのことを時々思い返す。

そこには、とても大事な真理のような事実が含まれている気がするからだ。

穴掘りから20数年後、34歳になった私なりの、穴掘りが告げている真理の解釈。

「何がきっかけとなって自分の世界が変わるかは見当がつかない」

「だから、面白そうだと思ったことは片っ端からやってみたほうがいい」

それが法に触れたり他人に迷惑をかけたりする行為でない限り、どんなことでも経験した方がいい、すべてはプラスに働く。

わたしは基本的にそう考えている。

それが例え他人からしてみたらバカみたいなことや意味のないようなことであったとしても。

むしろ、一見無意味に思える経験の中にこそ、深い意義が隠されているような気もするが、どうだろう?

見込み違いの単なる思い込みかもしれない。

でも遠くないいつか、またシャベルを持ち出して深い穴を掘ってみたいとこのごろ思う。

34歳のわたしは、だれと、どこに、どれくらいの穴を掘るのだろう?

そしてその穴掘りは、わたしに一体何をもたらしてくれるだろうか?

人生が大きく変わる何かかもしれないし、単なる無為な時間の経過かもしれない。

おばちゃんのように穴堀りを鼓舞してくれる大人は登場しないかもしれないし、さっちゃんやちかちゃんのように一緒に掘り進めてくれる友だちもいないかもしれない。

でも、いつだって「掘る側」でいたいと思う。

そばに立って眺めているだけではつまらないし、「あんなこと無意味だ」「突拍子もないなぁ」と、見物人としてごちゃごちゃ言うだけなんておもしろくない。

「こんな穴を掘って、一体どうするわけ? 」と誰かがたずねる。

「わかりません。でも、掘りたいんです。だって楽しいんですよ」と、34歳のわたしは答える。

そしてまた、今日もシャベルに足をかける。

文 中井雅代

2012.09.28

mofgmona the 10th anniversary

meet sweets! at mofgmona vol.9

2012.10.16 tue 3pm open – 10pm close

ticket 800yen(with 1drink)

十年の節目に

おいしくて楽しいことを

秋のミーツスイーツ

cake maker

嘉手苅製菓店 mon chouchou Roguii Cafe ハコニワ

楚辺喫茶研究所ソベラボ 水円 天然酵母石窯パン宗像堂

魔法珈琲 コトリ焼菓子店

Live

青柳拓次 hanp

近藤ヒロミ ゆーげん

zakka

mofgmona no zakka

フランス蚤の市のもの

酒のつまみや夜食

名前のない料理店(夕方より)

and more..

meet sweets! とは…

お菓子作りの好きな方々に自慢のお菓子をmofgmonaに持ち寄っていただき、みんなでおいしいお菓子を食べて盛り上がり

ましょうというmofgmonaのスイーツイベントです。誰かに作られたスイーツ。そのスイーツを作った誰か。その両方を味わえる

楽しさ。プロアマ問わず(今回はプロの方ばかりですが)スイーツを作ることが楽しい!という作り手の皆さんがmofgmonaに

味覚と感性においしい時間を運んできてくれます。沖縄の作家・工房による器、フランスの雑貨も出店です。

お茶の時間に。プレゼント用に。はたまたお菓子作りのお手本に。選りすぐりcake

makerの手作りお菓子をお楽しみに!

meet sweets! の楽しみ方…

入場料はドリンク1杯付きで¥800。お好きなドリンクを注文したら、mofgmona店内に設けられたcake makerのブースをまわっ

てお気に入りのスイーツを買ってください。どんなスイーツがあるかは来てのお楽しみですが、おいしくて個性的なスイーツの

数々が待っているはずです。ミニライブ、雑貨や料理の出店、お茶やお酒とともにお楽しみください。のんびりやってますので、

どうぞお好きな時間にいらしてください。ただし売り切れごめんです。駐車場が少ないので、乗り合わせや公共の乗り物のご利

用にご協力下さい。最寄のバス停は長田です。マイカップ、マイお皿、マイカトラリー大歓迎です!

tel/fax : 098-893-7303 url : http://mofgmona.com

address : 宜野湾市宜野湾2-1-29 e-mail : mail@mofgmona.com

チケットはmofgmonaのレジにて販売しております。どうぞお早めに。

2012.09.27

2012年10月11日(木)~23日(火) 入場無料 open 11:30 – 19:30 水曜定休日

http://www.mixlifestyle.com

47都道府県で生産される地域ブランドのビールとその生産者達を一堂に集めた展覧会

日本各地の個性が表れたクラフトビールと生産者を一堂に集め紹介する展覧会を開催します。

クラフトビールとは、小規模で生産する地域密着型のブルワリー(ビール醸造所)がつくるビールのこと。

大規模なビール工場と違い、地域の風土や材料を活かしてつくられるのが特長です。

会期中は、日本各地のクラフトビールの展示はもちろん、その中からセレクトした17種と沖縄のクラフトビール数種を販売します。

また、カフェユニゾンにて先のクラフトビールとともに、ビールに合う美味しい料理が登場します。

下記イベントとともに日本各地、沖縄のクラフトビールをお楽しみ下さい。

ヘリオス酒造に教わる美味しいクラフトビールの楽しみ方

10月13日(土) 17:30~18:30 (17:00受付開始)

参加費:1,000円 (試飲代込み) 定員20名 要予約

ご予約:申込フォーム、メール、お電話(098-894-2112)

「酒はその土地で穫れるものでつくる」。

1961年、沖縄の基幹作物であるサトウキビを原料にラムの製造から始まったヘリオス酒造。今回ご紹介するゴーヤードライも、古くから沖縄の水の都と謳われる名護の名水と100%純沖縄産ゴーヤーを使用し、沖縄らしさを感じられる味わいとなっています。ヘリオス酒造から講師をお招きして、ゴーヤードライと他2種をテイスティングしながら、クラフトビールの楽しみ方を体験します。

お国自慢持ちよりパーティー

10月13日(土) 19:00~20:30 (18:30受付開始)

参加費:1,000円 (お国自慢持ちよりの場合無料) 予約不要

みなさまから「ふるさとのうまいもの」を持ち込んでいただくスタイルのパーティー。ご出身地の銘菓や食品、銘酒などお持ちより頂きます。

※ご家庭で調理された食品のお持ち込みはご遠慮頂いております。

※展覧会場でご購入頂いたビールもパーティー会場でお飲み頂けます。

※通常はヘリオス酒造直営店でした味わえない、ゴーヤードライ生ビールをお楽しみ頂けます。(有料)

2012.09.27

文/写真 田原あゆみ

写真は今年のはじめに訪れた、岐阜県多治見市にあるギャルリ百草の中の安藤明子さんの工房で撮ったもの。

10月6日から始まる 安藤明子のサロン展 「はたらきものの衣服」の為の取材だった。

みなさんはサロンを着たことがありますか?

サロンというのは、アジア全般の民族衣装や日常着として存在する筒型のスカートや、布を巻いたスカートの総称。

その国や地域によって布や柄も様々なサロンたち。

着物文化も然り、アジア人の私たちにとって平面の布を立体的に着るということは共通のスタイルとして風土や歴史に根付いたものであったと思います。

近代に入り、西洋化が私たちの暮らしの中に定着してから、立体裁断されてダーツやタックの入った洋服を私たちは日常着として当たり前のように着るようになりました。

なので布を巻きつけて着ることについては、もしかしたら前近代的なイメージもまだ多くの人々の中にはあるのかも知れません。

けれど、実際は長い時間をかけて洗練されて来た「布を着る衣服文化」の中には、様々な先人たちの知恵が息づいており、身体で感じることが出来るような自然な合致感があるのです。

そう、私たちの身体の感覚がうなづくような、そんな合致感は、私たち個人が生きることの出来る短い時間とは比較にならないほどの時間をかけて育った衣服文化が、いかに自然と人の暮らしの中で洗練されて来たものであったのか、ということを物語っているのかも知れません。

安藤明子さんとminä perhonenとでコラボしたサロンの一つ

私が最初にサロンを着たのは、20代の頃。

インドネシアのバリ島に長期滞在をした時に、地元の人に教えてもらってバティックのサロンを巻いてもらった時のことでした。

その時に、サロンの着付けの中に先人の知恵と工夫を感じて感心したものです。

平面の長方形の布を、こんなにきっちりと腰に巻き付けることが出来ること。

着ていて動きやすく、しかも身体のラインをよりうつくしく見せるような様々な着方があること。

そしてそんな工夫が家族ごと、時には個人にも色々あるのだということにも驚きました。

形が定まっていないからこそ、様々に形を変えることが出来るという布の魅力の一つを、サロンは存分に発揮できるのです。

明子さんがサロンを「常服」として考案することになった一つのきっかけは、新婚旅行で滞在した欧州で目にした人々の洋服姿がとても素敵に見えた、ということだったそうです。

洋服に身を包んで、颯爽と歩く姿を眺めながら、元は体型も、暮らす風土やスタイルの違う西洋で発展した洋服文化は、やはり彼らのものだと思わずにはいられなかった、と。

そして結婚後、都会から田舎に居を移し日本家屋で暮らすようになってますますそれまで当たり前に着ていた洋服が、日本式の暮らしの中では不自然で不合理性があるということを感じるようになったといいます。

「ではどういう服が私たち現代に生きる日本人にとっての常服となりうるのか?」と、自問するようになってから、時間をかけて生み出したのが、着物を手本として考案した現在の安藤明子式サロンたちなのです。

着物には、単衣・重ね・袷(あわせ)で季節を着分け、同じ型で、浴衣・小袖・訪問着・留袖と、場さえも着分けられる利便性と様式のうつくしさがあります。

明子さんは、それらの持つ要素を残した現代の日常着としてのサロンを考案したのです。

工房で一緒に働くスタッフと、サロンの着回しを見せてくれる安藤さん

この時は、1月の頭の底冷えする気候に合わせて、ウールのタイツ、下履き、重ねサロンと、布を重ねることで暖かく着ています。

季節や気候に合わせて素材を選び、涼しい時には風を楽しみ、寒い時には重ねて暖をとることの出来るサロンは、型は同じであっても変化にとんだ着こなしが出来るのです。

この布は、薇(ゼンマイ)の先端にある茶色い産毛のような繊維をシルクに織り込んだ布。

このような手織りの布は、鋏を多くいれることになる立体裁断には向きませんが、サロンでは裁断を最小限に押さえることでこの何ともいえない自然が詰まった表情を生かすことが出来ます。

季節を着る愉しみは、私たちが自然とともに暮らすことに喜びを感じるという証のようなものではないでしょうか。

沖縄在住のkittaさんと明子さんがコラボレーションした重ねサロン。

kittaさんの草木染めは、やさしく深くあたたかい。

今回の企画展にもやってきます。

百草の定番で作られている重ねサロンの色の名前は、

空五倍子色(ウツブシイロ)・鉄納戸・牡丹色・黄檗色(キハダイロ)

日本特有の色の名前は、私たちの目に映る自然の多様性を物語っている。

自然と呼吸を合わせるような暮らしと、その中で育んだ感性の深さにはっとするような名前たち。

自然の景色を摘み取ったような色とその名前を、明子さんは現代の日常着としてのサロンの中に取り入れた。

それを私たちは、着ることが出来る。

服を着るということは、利便性や、肌を環境から守るということの他に、目で肌で感じる喜びと、選択し理解して着るという愉しみをも私たちへもたらしてくれるのだ。

洗いをかけた後干された布たちは、15年前から百草の定番となっている腰巻き。

仕上げに洗って布の風合いを引き出してから製品となる。

冬のしんと冷えきった空気の中で、布からは暖かみやぬくもりが伝わってくる。

明子さんの提案する、現代の常服としてのサロンを初めて着たのは3年前。

「え?!、こんなに締めるの?」と、最初に着た時には驚いたものだ。

筒型の布で、腰をしっかりと巻き付けて支えた後、一本の紐でウエストに固定する着方はまるで着物を着た時のようだった。

冬で、上から羽織りものを着ているため見えないが、腰に布をきつめに巻き付けて支えた後、共布で出来た紐でウエストに固定して着付けを仕上るため、きちんと着れていると一日動き回っても着崩れし無い。

腰がしっかりと布で支えられる為、背筋まで伸びてしゃんとする着心地。

私は、「よし、今日ははたらくぞ!」という日には明子さんのサロンを着たくなる。

もしも、私がサロンを履いていたなら、その日はそんな気持ちでスタートした日なのです。

日常の仕事がしやすいように作られた“タブリエ”

タブリエは、フランス語で胸まであるエプロンのこと。

衣服が汚れるを防ぐという他に、衣服から埃や羽毛などが外に出ないようにするという役割もある。

明子さんの作るタブリエはサロンと合わせて日常着にするも良し、お出かけ着として着ても良いようにシンプルにデザインされている。

明子さんのサロンや服は、はたらきたくなる衣服だと私は感じている。

腰がくっと入って心も身体もまっすぐに、目の前のことに集中したくなるのだ。

「本腰を入れる」、という言葉があるように、人は腰が定まると本来しなくてはいけない目の前のことをこなせるように出来ているのではなかろうか?と思うほどに、サロンを着ると私にははたらくぞ!という気持ちがむくむくと目覚めるのだ。

しかも、サロンはスカートの一種なので、女性としてのしとやかさも思い出させてくれるのがまたうれしい。

立ち居振る舞いを意識することで、所作がうつくしくなる。

そういうところも着物に近い感覚なのではないだろうか。

洋服は、服自体が自分と同じ位主張しているような気がする。

けれどもサロンを着ていると、私という主体が包まれているような感覚になる。

主体とは身体であり、その身体に宿っている形無き姿。

布でしっかりと支えられた腰が本来のところに収まることで、何か中心に力が集まって身も心も定まった感覚になるのだ。

着ることで感覚が目覚めるような、そんな衣服なのだ。

そして、やはりサロンを着た日は、私ははたらきものになる。

時には、買い物や遊びに行く時にも着ることがあるのだが、しゃきっとした感覚が続くので、何かしら有意義に過ごしたような心持ちでその日は暮れる。

サロンは、着る人をはたらきものの心にさせる。

安藤明子のサロン展 「はたらきものの衣服」は10月6日(土)から。

明子さんの仕事場は、人の手のぬくもりと、息づかいが感じられます。

ここからどのようなサロンたちがShoka:へやって来るのかとても楽しみです。

今回minä perhonenとコラボレーションしたサロンも少し入ってくる予定です。

「はたらきものの衣服」にはサロンやタブリエの他にも、子ども服や布、手ぬぐいなどが多治見のギャルリ百草からやってきます。

またサロンに合わせて着れるカットソーは、mon Sakata さんが準備してくれます。

この機会に、現代の常服として提案されたサロンに触れてください。

***************************************************************************************

安藤明子のサロン展 「はたらきものの衣服」とお話し会のおしらせ

***************************************************************************************

安藤明子のサロン展 「はたらきものの衣服」

10月6日(土)~14日(日)

筒型の布を身体に合わせて巻き込み、一本の紐で固定するという明子さんのサロンは

よし今日ははたらくぞ、とか、ここ一番という時に着たくなる働きものの衣服。

腰が布で支えられ、しゃんとする感覚は本当に気持ちがいい。

麻子さんが着ているのは、ミナ ペルホネンとコラボーレーションした巾着スカート。

こちらもサロンと同じく、うきうきせっせと働きたくなる楽しい衣服。

布を重ねて色を楽しむことの出来る、様々なテキスタイルで作られたサロンたちが

Shoka:に集まります。

もし、明子さんのサロンを持っているけれど、うまく着れていないという方がいましたら、

この機会に持って来てくださいね。うまく着れるよう私たちが着付指導いたします。

またサロンは妊婦さんの腰を支えてくれるのにとても良いそうです。着込むほどにサロンの良さが

身体に馴染んでくるのを、一人でも多くの方に体験していただきたいと思っています。

期間中、どうぞ体験しにいらしてください。

************

サロンのKIMAWASHIワークショップとお話会を開催します

10月6日(土)18:30~

岐阜のギャルリ百草から、安藤明子さんがやってきます。

明子さんのサロンの着回しや、着付けのワークショップを開催します。

サロンを着たことのある人も、持っているけれどうまく着れていない方は特に、是から着てみたいな、と思っている方も、みんなで集まってわいわい楽しく着てみましょう。

平面の布と紐で、どうしてこんなかわいく素敵に着れるのか不思議なサロンを体験してみてください。また妊娠期間中のサロンは腰を支えてくれてとても良いと聴いています。当日妊婦さんの腰を支えるサロンの着方についても指導していただきますので、妊婦さんもぜひご参加下さい。

そして、どうして明子さんがサロンを作ることになったのか、いろいろなお話を田原のインタビューで聴くいつものスタイルのお話会も後半に予定しています。

今年の5月に夫の安藤雅信さんのお話を聴いた方にも興味深いと感じます。

日時: 10月6日(土)

開場: 18:30

座談会: 19:00~20:30

<完全予約制> 定員に達し次第閉め切らせていただきます

*当日Shoka:は18:00にてクローズいたします*

会場: Shoka: 沖縄市比屋根6-13-6 098-932-0791

参加費:無料

予約方法(必ず10/6ワークショップの予約と明記ください)

1 全員のお名前

2 人数

3 メールアドレス

4 携帯番号

5 車の台数(駐車場スペースに限りがございますので、乗り合わせのご協力をお願いいたします)

6 住所(Shoka:からイベントの案内が欲しい方のみ記入をどうぞ)

shoka.asako@gmail.com 関根までメールにてご予約ください。

◯Shoka:の展示期間中はお子様連れも大歓迎ですが、お話に集中していただきたいことから大人のみのご参加とさせていただきます。ご理解のほどお願い申し上げます。

◯当日は立ち見の可能性もございます。予めご了承ください。

◯先着順で定員に達ししだい、締め切りとさせていただきます。

◯ご予約のメールをいただきましたら、こちらから返信をもちまして予約完了といたします。

2日たっても返信がない場合は080-3221-8135までご連絡ください。

2012.09.27

@おもろまち

2012.09.27

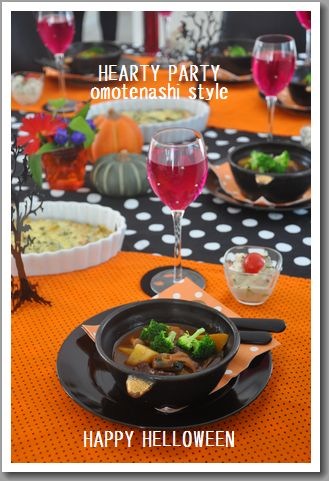

秋の味覚秋刀魚をさばこう!

骨まで軟らか秋刀魚でイタリアン

かぼちゃのカリカリカップサラダ

ショートパスタでキノコクリームパスタ

開催日と時間 内容

10月16日(火)

10月12日(金)

10月13日(土)

10月25日(木)

エプロン・筆記具・ハンドタオルご持参下さい

1週間前より50%のキャンセル料金かかります。当日は100%になります。

円滑なお教室運営のためにご理解、ご協力願いいたします。

場所:コザの創作キッチンIPPEI レストラン内

住所:沖縄市越来2-24-41

ブログ:http://heartyparty.ti-da.net

簡単ですぐに実践できるお料理。だけどちょっと幸せのえセンスを加えたおもてなし料理のお教室です。

テーマに合ったテーブルコーディネートもお楽しみくださいませ 。

調理師、食育指導士、ジュニア野菜ソムリエお新崎亜子がとっておきのおもてなしを提案いたします。

2012.09.26

澄んだ水のように、やわらかく生きて行きたい。作者25歳、四半世紀生きたところで、自分自身を写真作品を通して見つめ直すことにした。北は国頭、南は糸満、故郷八重山、県内全域を撮影した61点を展示します。作者は昭和61年八重山生まれ。東京のファッション専門学校を卒業後、帰沖。ひょんなことから写真に出会い、2010年東松照明デジタルワークショップin沖縄2期を受講し、今に至る。

期間:2012年10月10日(水)~10月14日(日)

時間:9:00-18:00(金・土は20:00まで)

場所:沖縄県立博物館美術館内 県民ギャラリー3

ブログ:http://chicayonaha.jugem.jp

2012.09.26

@新城

2012.09.26

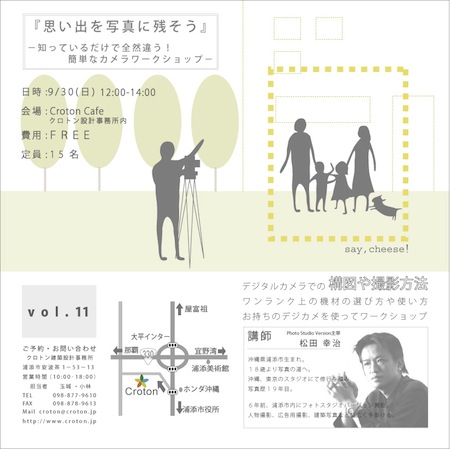

◆日時 9/30(日) 12:00-14:00

◆場所 Croton Cafe(クロトン設計事務所内)

◆定員 15名 ※予約制

◆費用 FREE

◆内容

・簡単なデジタルカメラによる構図や撮影方法

・ワンランク上の機材の選び方や、オプション機材の使い方

・お持ちのデジカメを使ってワークショップ、講師の方のお話+簡単な実践、アドバイス

・質疑タイム

◆講師 フォトグラファー 松田幸治(マツダ コウジ)氏 Photo Studio Version主宰

沖縄県浦添市生まれ

18歳より写真の道へ

沖縄、東京のスタジオにて修業を積み

写真歴19年目

6年前、浦添市内にフォトスタジオバージョン開設

人物撮影、広告用撮影、建築写真など幅広く手掛ける

◆ご予約・お問い合わせ先

㈱クロトン建築設計事務所

TEL:098-877-9610

FAX:098-878-9613

mail:croton@croton.jp

HP:http://www.croton.jp

担当者:小林・玉城

※FAX・メールでお申し込みの際はお手数ですが、

お名前・参加人数・ご連絡先・お車の台数をご記入下さい。