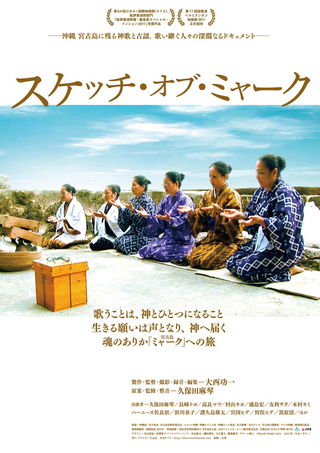

オトナのための文化祭。

桜坂市民大学の講座の発表会です。

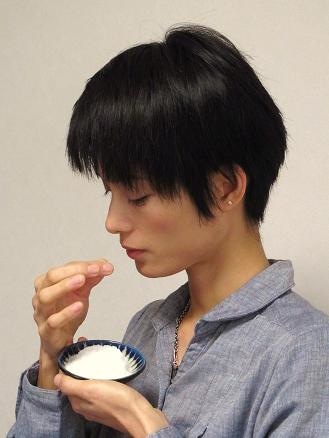

アーユルヴェーダ講義やサックス、

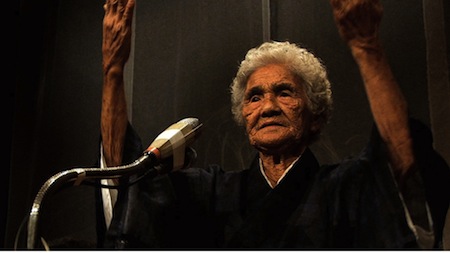

うた三線や平良とみ、進夫妻が講師の、うちなー芝居などなど。

発表内容は多岐にわたります!

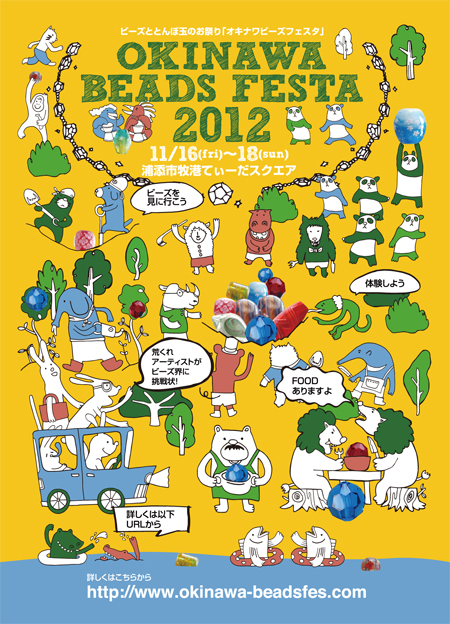

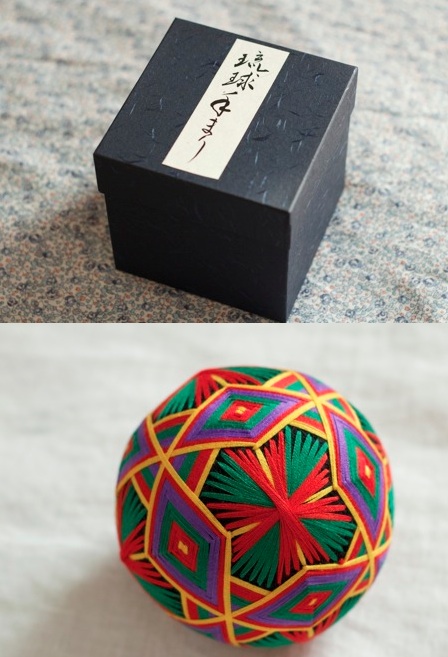

名作映画のポスターを描いた作品や生け花、

ワイヤーアートなどの展示作品は無料でご覧になれます。

お誘い合わせの上、ぜひいらしてください。

開催:2012/10/21(日)

会場13:30~

開演14:00~

チケット:前売/当日 ともに500円

場所:桜坂劇場ホールA

桜坂劇場公式HP

http://www.sakura-zaka.com/

桜坂市民大学公式ブログ

http://simindaigaku.ti-da.net/