@宇茂佐の森

関連記事:kino store(キノストアー)目指すのは日常のお菓子。クラシカルなエッセンスを取り入れたこだわりレシピ。

2014.01.28

2014.01.27

@北極

2014.01.26

2014.01.25

2014.01.25

写真 文 田原あゆみ

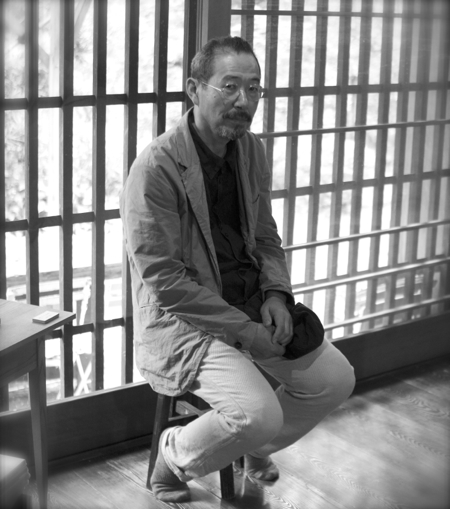

縁というものはとても興味深い。

今から約10年ほど前のこと。

高知県のあるギャラリーで見た白いシンプルな陶器の皿。

丸い形の皿というのは、ごく標準的なものなのに、そこで目にしたものは初めて見るもののようにインパクトがあった。

この形になるために、いらないものが削ぎ落とされたような清々しさがあったのだ。

薄いけれど、印象は軽くはない。

それが陶作家安藤雅信さんの作品との出会いだった。

本人に出会ったのはそれからずいぶん経った後だったが、知人が重なっていたこともありとんとんと一緒に仕事をすることになったのは、今思い返しても不思議な縁を感じてしまう。

2010年の春に知り合って、翌年の2011年の4月にギャルリ百草の沖縄での初めての展示会を主催することになったのだ。

その時にはまさか自宅でギャラリーを開くことになるとは夢にも思っていなかった。

最初に仕事の約束をして、それからギャラリーの場所を探そうとのんきに構えていたことを思い出すと、今更ながら背筋が凍るようだ。

安藤さんとの出会いはShoka:を開くきっかけのひとつだ。

岐阜県多治見にあるギャルリ百草。

写真は去年、2013年の10月に15周年を祝うために訪れた時に撮影したもので、三谷龍二さんの企画展が開催されていた。

築100年を超えた古民家を移築してつくられたギャラリー空間は、独特の静寂さに満ちていて、訪問する度にほれぼれとする。

何度訪れても、いい空間だ。

それにしても、この空間をプロデュースした安藤雅信さんと明子さん夫妻の目利き力には参ってしまう。

この古民家に出会い、新築するよりもコストがかかることの多い「移築」を決断して、ギャラリーを主催し、そして作家活動でもすばらしい活躍をされているのだから。

この廊下の雰囲気や、それぞれの部屋にまで満ちている凛とした空気が好きだ。

背筋を伸ばして、姿勢を正し、物事に意識的になりそうだ。

沖縄の古民家の持つ、すぐに座敷で伸びをして、ごろんと寝転びたくなるような雰囲気とは全く違う。

その両方のよさを行き来できることは、しあわせだ。

展示されていた三谷さんの作品の一つ一つがほんのりと発光しているように見えた。

スポットで光を当てているのとは違う。

この空間に作品を並べると、その作品の存在そのもののいのちが浮かび上がってくるようだ。

真価が問われるようなこの空間での展示は、多くの作り手にとって誇らしくもあり、そして少し怖いことでもあるのかもしれない。

気取ると薄っぺらさが、やりすぎると野暮さが自ずと浮かび上がってしまうだろうから。

それを思うと、人の持つ創造力を刺激する、なんて素敵な存在意義のある空間なのだろうか。

もしかしたら、安藤夫妻が人の暮らしの道具の中にうつくしさを見いだしてきたのは、この空間との出会いが大きいのかもしれない。

自分の生んだ子が、親とは全く別個の人生を歩む人間であるように、ものは、作り手の意思を超えた定めを持っているのかもしれない。この家を設計した古の人と、それを発注した人、かつてそこで暮らした家族にとって現在のギャラリー空間としての展開は思ってもみなかったことだろう。

今回の訪問で、百草の玄関先で私を迎えてくれたオブジェ。

この作品を見た時に「おお!やるな。この作品を作った人は一体誰なんだろう?」と、そのセンスの良さに感銘を受けた。

それで、安藤さんに「つくった人は誰なの?」と聴いてみたら、何と本人が作ったのだという。

現在は作陶家である安藤さんが、彫刻家を志していた若い頃に制作したという作品だったのだ。

安藤さんから、彫刻家では食べていけなかったから作陶家になったといういきさつを聞いたとき、何とも人間らしい話に私は笑ったものだ。が、安藤さんは彫刻家として才能が無かったから作陶家に転向したのでは決して無かったのだ。

彼の才能を見いだし活かすことの出来る成熟した土壌が当時の社会背景には無かったのだろう。

安藤さんが目利きなのも、このすばらしい古民家に出会ったのもやはり必然なのだと納得。

両者が同じ周波数を持ち、引き合ったからこそ、現在のギャルリ百草が存在し、そこで生まれる様々な交流が奇跡的な縁のバランスの中で営まれているのだ。

物語の登場人物は、そこで展示をすることになった作り手も、それを企画した人も、友人たちも、そしてそこを訪れるすべての人々だ。

そういう観点から改めてみると、安藤夫妻が自分の才能をちゃんと受け止めて人生を歩くことで、場を得て芽吹き、開花した才能はかなり多いだろう。

「くらしを楽しもう」「日常こそ大切にしよう」そんな人々が増えているのも、ギャルリ百草が与えた影響は大きいに違いない。

そうやって考えると、すごい人だ!と、自分と線を引いてあがめたくなるのはまさしく一昔前の感覚だ。

くらしや日常に焦点を当てると、私たち現代人の「衣・食・住」にまつわることがそのベース。

どんな環境になろうと人々が生きるために連綿と繰り返されるだろう、飲む・食べる・着る・働く・休む、という行為。

そこに美を見出すのがその本領。

決して特別なものではなく、逆にそんな力みや、個性だなんだと張り切っていた我から解放されて、人生を楽しみましょうという人たちが、百草で開催される企画展の発信者たちなのだ。

多少は人間らしい演出や、夢やロマンや、算段で味は付けられているかもしれないけれど、それだっていたって日常的で、たくましく日常を生きていくための、欠いては魅力半減のスパイスだと私は思っている。

日常を楽しむために、生きる力は大切だ。

生きる力は、「感度」とか、「センス」と訳してもいいかもしれない。

何かにばかみたいに感動したり、恥ずかしくて消し去りたいような失敗に悶絶しながら、そんな自分を許したり、誰かのすばらしさに気づいて抱きしめたくなったり、思いやりに涙したり、羊羹やあんこに癒されたり、自分の毒に気づいて苦笑いした後に夕日をみて勇気をもらったり、そんなことに感覚がきちんと向いていて味わえることはかなりしあわせなことだ。

しあわせは感じるものだから「感度や」「センス」は上げておくのに越したことは無い。

そんなしあわせを日常的に噛み締めるチャンスに満ちているのが、「お茶の時間」なのだと私は勝手に断言する。

「お茶の時間」それは、日常の雑務をこなし、湧き出る雑念から解放される時間。

Shoka:では、一日に最低一回はお茶の時間がやってくる。

かなりいそがしい時期に、この時間が欠乏してしまうことがあって、そんな時には空気がカサカサしてくるのを感じてしまうほど、この時間を私たちは愛している。

お茶の時間といってもそれは、お煎茶・台湾の高山茶・コーヒー・ハーブティー・etc。

様々な飲み物で、リセットをする時間のことだ。

英語で tea breakというのは、紅茶を飲んで仕事や今やっていることを中断すること。

コーヒーの場合は、コーヒーブレイクというのだそう。

私は、そのどちらも大好き。

その香りや味わい、その感覚に集中していると身体も心もふっとリラックスしてくる。

そして、ほんの10分でもお茶の時間をもうけると、思考が整理されてリフレッシュできるのだ。

頭の中の細胞一つ一つの中に酸素が行き渡るようなそんな効果がある。

日々の雑事や、あれこれとたまった仕事の情報が散乱した状態の思考が一度白紙をもうけることで、かなりすっきりと整頓されるのだ。お茶に流されて、いらないことが抜けて出てゆくようなそんな時間。

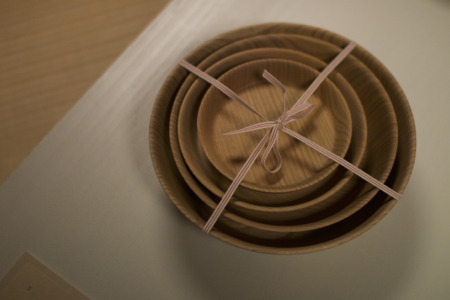

その大切にしているお茶の時間で、活躍しているのが安藤さんの銀彩や白い皿。

安藤さんのうつわを使うとき、思わずはっと息を飲むことがある。

うつわに載せた素材のうつくしさ生き生きとが浮かび上がってくるのだ。

まるで、ギャルリ百草の空間と同じように。

ここでこうしてうんちくをたれて、自己満足している私自身も素材が浮かび上がった時に野暮ったくならないように、日々お茶の時間で、心のアクを洗い流してゆこうと思っています。

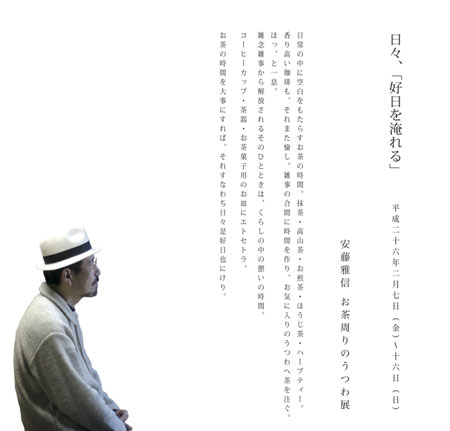

*Shoka:では2月7日(金)から、安藤雅信さんの作陶展「日々、好日を淹れる」というタイトルの企画展が始まります。

今年最初の企画展の内容は、お茶にまつわるうつわたち。今回私自身も、安藤さんのコーヒーカップや、日常使いの茶器が欲しくてたまらなかったので、企画した内容の企画展。正直、物欲の泡ぶくがが沸々と沸き立っています。

その葛藤もまた、生きる力の一部ということで企画展が始まる迄味わっていたいと思います。

会場で皆様とお会いするのを心から楽しみにしています。

尚、企画展初日に安藤さんのお話を聴く交流会の場を設けたいと思っています。詳細が決まりましたら Shoka: HP にて報告いたします*

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2014年の企画展スケジュール

http://shoka-wind.com/about/schedule/

安藤雅信 「お茶周りのうつわ展」

日常の中に空白をもたらすお茶の時間。抹茶・高山茶・お煎茶・ほうじ茶・ハーブティー。

香り高い珈琲も、それまた愉し。雑事の合間に時間を作り、お気に入りのうつわへ茶を注ぐ。

ほっ、と一息。

雑念雑事から解放されるそのひとときは、暮らしの中の憩いの時間。

コーヒーカップ・茶器・お茶菓子用のお皿にエトセトラ。

お茶の時間を大事にすれば、それすなわち日々好日也にけり。

期間:2014年 2月 7日(金)~ 16日(金)

7日(金)作家在廊

場所:Shoka:

住所:沖縄市比屋根6-13-6

電話:098-932-0791

問合せ:info@shoka-wind.com

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

クールに見える安藤さん。実は大の甘い物好き。

特にあんこ。

日本甘いものクラブのナンバー2。

暮らしを楽しむものとこと

Shoka:

http://shoka-wind.com

火曜定休(企画展開催中は除く)

沖縄市比屋根6-13-6

2014.01.24

2014.01.23

子供のころ田舎へ帰るのがとても楽しみでした。神戸から沖永良部島までフェリーで38時間。夜中の3時に島に到着。祖父母の家に着くといったん仮眠をして、夜が明けるのをいまかいまかと待ち、朝一番に走って行くのは牛小屋でした。牛に餌をあげるのが何よりの楽しみ。

牛小屋でひとしきり遊んだら、石灰岩の真っ白な道を駆け下りて海へ。断崖絶壁に立つとずっと向こうまで見渡せる景色。振り返ると見渡す限りのサトウキビ畑。すごい場所だなと子供ながらにいつも思っていました。

自慢のふるさと。

石灰岩の絶壁(通称ウシウミ)から田皆岬(たみなみさき)を望む。昔と変わらない風景。はじめてクジラの親子を見たのもここウシウミでした。

まさにムーチービーサとなったこの日。北風が強く、海は荒れ、フェリーは揺れに揺れ、荒々しい自然の一面を肌で感じるような一日に。

こちらは葉棚家を代表する人気者の叔父さん。会うたびに『野生にもどろう!野生がいい!野生は素晴らしい!』と、野生を推奨する叔父の稼業は電照菊の農家。休憩時間のおやつは畑の横に植わっているバナナ。

そして「よし!良いもの見せてやろう」と僕を連れ出し畑の下の小川へ。はじまったのはうなぎ捕り。もちろん仕掛けなんかありません。手掴かみです。

仕事が終わると晩ご飯もそこそこに。一番の楽しみはというと、はげた頭に懐中電灯をぶらさげ、右手にはヤス、左手にはクバの葉っぱで編んだカゴを抱え、月明りを頼りに大潮の干潮時の夜の海へ。引き潮のサンゴ礁に取り残された魚を捕る。イザリ(灯火漁)です。

こんな叔父さんの遺伝子を(ヘアスタイル以外)僕はしっかり受け継いでしまったようです。

休みなく楽しく働く葉棚家の人々。農業体験などで全国からいろんな人がやっきてきます。韓国や中国からも。

こうやって見るとずいぶん歳をとったなあと思う母方の祖母ですが、この笑顔は昔から変りません。カメラを向けると「髪もぼさぼさだし、きれいにしてこようね」というけれど、いつものそのあたたかい笑顔で迎えてくれるだけで充分なのです。

ばあちゃんの畑案内。

菜の花に囲まれ海が望める畑では、シロナ、ネギ、にんにく、ブロッコリーにキャベツなどが育てられています。

「達也、何を持って帰るか?にんにくはどう?おいしいよ。ホルモンと醤油で甘辛く炒めたらとってもおいしいよ。ひるあぎも食べるかね。」

*ひる=ニンニクの芽、あぎ=豚肉の意味の九州奄美地方の郷土料理。

大好きな野菜たちに囲まれて、今日も野菜づくりに精がでます。自分で育てたものを料理していただく。その日に必要なものを採って多くとれたらお裾分け。今年で89歳になるばあちゃんの健康の秘訣かもしれません。

幼稚園児だった僕は、夜明けと共に一人で牛小屋に行き、餌がないと思うとカマで近くの畑のサトウキビを切り倒し、押し切りで細かく切って牛にやるのが喜びでした。

今考えると大人はハラハラすると思いますが、幼稚園児、結構なんでも出来るもんですね(笑)。

畑の区別がつかない僕は近所の人のサトウキビ畑へ入ってしまい、カマで切りまくるという幼稚園児のキビ泥棒。

叔父さんに怒られ謝りに行ったことを、牛小屋に行くといつも思い出します。

この道は真っ白な石灰岩の道でした。残念ながら今はアスファルトですが、この時期に菜の花が満開に咲くのは今も昔も変りません。

あんまり僕も変りません。。。

小さかった頃神戸から船で38時間もかけていく南の島は、人も環境も神戸とはまったく違う場所。僕のちょっとした自慢の田舎でした。

子供の頃のこの小さな南の島での体験は、先祖から授かった大きな贈りものだと思います。

文・写真 葉棚達也・由真

http://www.hadana-g.com

http://hadana.ti-da.net

https://www.facebook.com/hadana.g

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

沖永良部島

沖縄本島から北へ約60km。

奄美群島の与論島の次の島。

フェリーで那覇港から約6時間。

和泊町と知名町の2町からなり両町の合計人口14000人弱

東西に細長いオカリナ型の周囲約55kmの小さな島。

地酒は黒糖焼酎。

ハブはいない。

沖縄と同じく台風の影響が大きい。

ガジュマルやアダンといった南国風の樹木が茂る。

温暖な気候と適度な降雨は農業に適している。

島には赤土の畑が広がっており、ジャガイモやサトウキビの他、

特産のテッポウユリ(エラブユリ)やフリージアなどの球根栽培、

グラジオラスなどの花卉栽培などが盛んで3月~4月に島を訪れると

真っ白に咲いたエラブユリの畑や黄色いフリージアの花畑から芳香が漂ってくる。

エラブ牛を飼育する畜産業も盛んである。

これらの産業がしっかりしているので観光客の誘致にはそれほど熱心ではなく、

隣の与論島に比べて知名度が低い。

島にコンビニは一軒もない。

今から750年ほど前、琉球の北山王国に属し、

以後340余年間「那覇世」の時代となり、

伝承されている文化・言語・風俗などは、琉球文化の色彩が濃い。

方言もどことなく今帰仁の方言に似ている。

2014.01.23

2014.01.22

2014.01.21

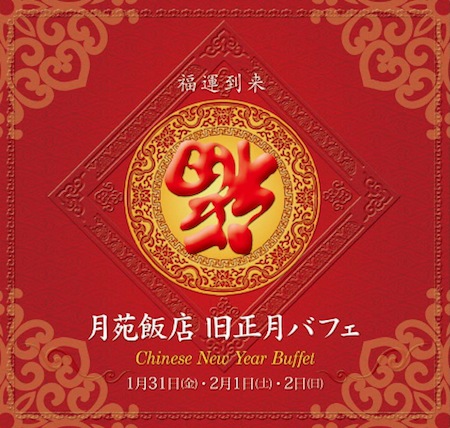

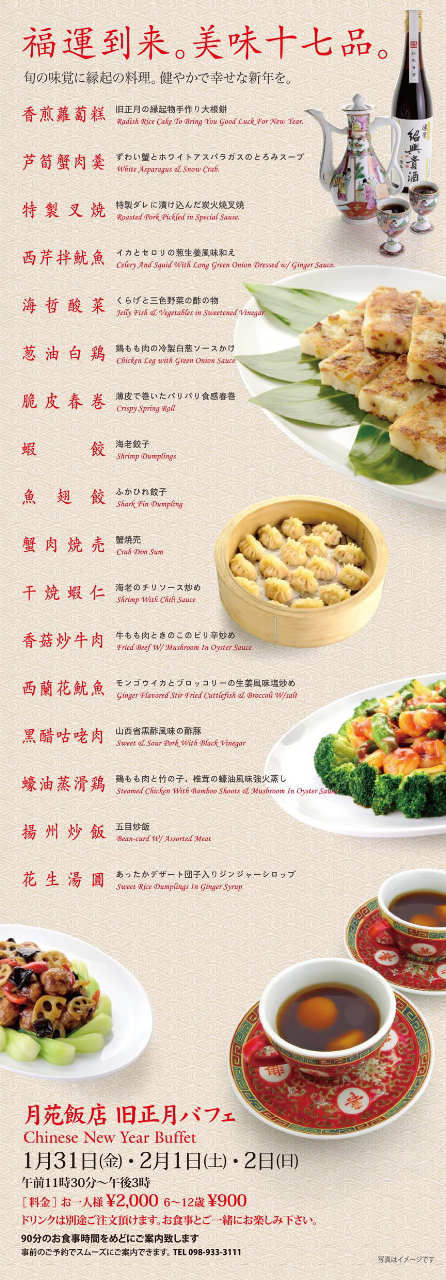

開催日:1月31日(金)・2月1日(土)・2日(日)

時間:午前11時30分〜午後3時

http://plazahouse.net

_______________

[ 料金 ] お一人様 ¥2,000 6〜12歳 ¥900

ドリンクは別途ご注文頂けます。

※ 90分のお食事時間をめどにご案内致します

_______________

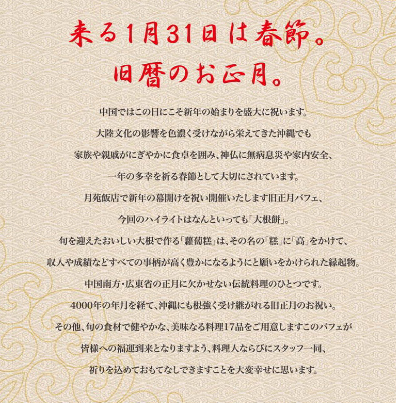

来る1月31日は春節。

旧暦のお正月。

中国ではこの日にこそ新年の始まりを盛大に祝います。

大陸文化の影響を色濃く受けながら栄えてきた沖縄でも

家族や親戚がにぎやかに食卓を囲み、神仏に無病息災や家内安全、一年の多幸を祈る春節として大切にされています。

月苑飯店で新年の幕開けを祝い開催いたします旧正月バフェ、今回のハイライトはなんといっても「大根餅」。

旬を迎えたおいしい大根で作る「蘿蔔糕」は、その名の「糕」に「高」をかけて、収入や成績などすべての事柄が高く豊かになるようにと願いをかけられた縁起物。

中国南方・広東省の正月に欠かせない伝統料理のひとつです。

4000年の年月を経て、沖縄にも根強く受け継がれる旧正月のお祝い。

その他、旬の食材で健やかな、美味なる料理17品をご用意しますこのバフェが、皆様への福運到来となりますよう、料理人ならびにスタッフ一同、祈りを込めておもてなしできますことを大変幸せに思います。

_______________

福運到来。美味十七品。

旬の味覚に縁起の料理。健やかで幸せな新年を。

・旧正月の縁起物手作り大根餅

・ずわい蟹とホワイトアスパラガスのとろみスープ

・特製ダレに漬け込んだ炭火焼叉焼

・イカとセロリの葱生姜風味和え

・くらげと三色野菜の酢の物

・鶏もも肉の冷製白葱ソースかけ

・薄皮で巻いたパリパリ食感春巻

・海老餃子

・ふかひれ餃子

・蟹焼売

・海老のチリソース炒め

・牛もも肉ときのこのピリ辛炒め

・モンゴウイカとブロッコリーの生姜風味塩炒め

・山西省黒酢風味の酢豚

・鶏もも肉と竹の子、椎茸の蠔油風味強火蒸し

・五目炒飯

・あったかデザート団子入りジンジャーシロップ

2014.01.20

<パリ発!色とりどりのエクレア&チョコレート>

2月1日から、ロビーラウンジにてエクレアとチョコレートの販売をいたします。

エクレアは、19 世紀末にフランスで生まれた、細長いシュークリームにチョコレートをかけたお菓子です。

今、長さ8cm くらいの小さめのキュートなエクレアがパリで大流行中。ハイビスカスやパッションフルーツ、塩などの沖縄の食材を使って、ルネッサンスならではの遊び心あふれるエクレアに仕上げました。

チョコレートは、フランス産とベルギー産の2 種類を使った口どけのよい上品な味わいです。

生チョコレートのほか、さまざまなフレーバーをお楽しみいただけるトリュフチョコ4 種類をご用意しています。

エクレアは、フランス語で「稲妻」を意味し、その由来については諸説ありますが、「稲妻のように早く食べなければならないことから名づけられた」という説もあるとか。

バレンタインシーズンのこの季節、大切な人へのギフトのほか、自分へのご褒美スイーツとして、キュートなスイーツをぜひお急ぎでお楽しみください!

【販売期間】2014年2月1日~3月31日

【場 所】ロビーラウンジ

【時 間】10:00~22:00

ルネッサンス リゾート オキナワ 098-965-0707

●エクレア7 種

・ハイビスカス&ラズベリー

・マンゴ&パッション

・塩&キャラメル

・名護コーヒー&黒糖

・ジーマミー(ピーナッツ)&抹茶

・ウマさん

・ブタちゃん

各¥250

●チョコレート5種

・生チョコレート

・バニラ&ホワイト

・ラズベリー&ローズ

・塩&キャラメル

・栗&ミルクチョコレート

¥200~

2014.01.20

2014.01.19

@北谷

2014.01.19

沖縄ではなかなか見かけない親子丼。それが名物となっているカフェがある。関西出身の夫婦が営む琉京カフェ SANS SOUCI (サンスーシィ)だ。

オーナーの中西元太さんは、親子丼ならぬ “ご近所丼” を出すなりこう言った。

「丼ものはスピードが命です! トロトロふわふわ玉子が固まらないうちにお早めにどうぞ。写真なんて撮ってる場合じゃないんですよ!」

元太さんいわく、“丼の命” はその食感を作りだす卵。サンスーシィで使用している卵は全て、読谷のはなファームで扱うEM地養卵だ。その卵探しのエピソードから、元太さんの食材への強いこだわりを知ることができる。

「卵って旅をさせちゃいけない食材の代表じゃないですか。だからどうしても地元で見つけたくて。炊飯ジャー片手に、養鶏農家さんを一軒一軒歩きました(笑)。卵の味は、生で食べたときが1番わかるので、自分でお米を炊いてね。味や思いがぴったり合う農家さんを求めてあちらこちら。本当におかしな2人だったと思います」

卵以外の食材もそれぞれの特性に合わせ、最適だと思うものを選んでいる。京都の代名詞でもあるお抹茶や九条ネギ、京都のC&A社のカレー粉などは直接取り寄せ。鮮度が大事なお肉、それに黒糖などは沖縄産のものを使用している。

食材についての話から、料理の美味しさの理由がわかったような気になる。だが食材の良さは味作りの一部で、しっかり取った出汁なくしてはSANS SOUCI の味には仕上がらないという。

「これまたうちの命なんですが(笑)。味作りの根底には出汁があります。鰹節とか昆布のいわゆる和の日本出汁っていうのは、硬水だと味が出てこないんですよ。沖縄の水は硬水なので、軟水器を入れて。だから、うち水道が二つあります。石灰とかカルシウムとかを全部取り除いた、すっごい軟らかい水をお冷にもお出ししてますよ」

その和の出汁が生きた看板メニューは、実は一つじゃない。こればっかりを食べにやって来る、大勢の熱狂的なファンが付いている “ごまカレーうどん” もそうだ。ごまが大量に入れているが、その味ばかりを前面には出さず、コクとして深みを出している。その味が、カレーうどんフリークの心も掴んでいる。

「カレーうどんはね、カレーか?うどんか?っていうとどっちだと思います? ふつうはカレーライスのカレーを出汁で薄めて作りますよね。ひどい場合は、うどんにカレーをそのまま掛ける(笑)。僕は、カレーうどんを和の料理だと思ってるんです。カレーをうどんにアレンジするんじゃなくて、最初からカレーうどんを作るんです。ちゃんと出汁をベースにしないと美味しくないんです」

このカレーうどんのレシピはお店のオープンに間に合わず、メニューに加えることができたのは、1年後にやっとだったという。

「元々カレーうどんが好きなので、ずっとやりたかったんです。けど納得のいくものが出来なくて……。オープンしてから1年間ずっとスパイスの調合ばっかりやっていたんです。入ってきたお客さんに『あれ?カレー屋でしたっけ?』って何度も言われたくらいで。カレーメニューは1個もないのに(笑)。あんまりとんがっているスパイスばっかり組み合わせると和の出汁が全部死ぬんです。なのでそれを殺さない程度にキュッて、色んな飛び出たところを縮めてみたいな。こんなことしてたら、あっと言う間に1年……」

ミルクがかった色に、大量のネギ。そして添えられた謎の粉…。試行錯誤の時間の長さ分、ユニークに仕上がっている。

「魔法のパウダーも振りかけて召し上がってみてください。鰹節を粉にしたものと、山椒とすりごまあたりが入ってるんですよ。まぁ、細かいところは企業秘密です(笑)」

“命” に続き、次は “魔法”! レンゲにすくった汁に魔法の粉をひとふり。和の味がより強くなる。レシピは秘密というのももうなずける。

冬限定の「京白みそと三種のチーズカレーうどん」。

うどんを食べた後は、チーズご飯を投入してカレーリゾットに。

SANS SOUCI には秘密がたくさんある。秘密と言われると人間、探りたくなるもの。だが、なかなか答えは当たらない。それは、自称食べものオタクである元太さんならではの、ひらめきとこだわりで料理が出来ているから。

「昔から僕は、食べる作るといった事だけでなく、食に関係することに触れてさえいられれば幸せだったんです。じゃがいもだけの真面目な特集番組とかあるじゃないですか、それを観てるだけで幸せなんですよね~。だからか、よく頭の中で色々な食材や調味料を足し算したりして、味のイメージを考えるんです。本当に予想もできない思いつきなので、それ使うの?!って驚かれる(笑)。でも、実際作ったら美味しいんですよ。びっくりするくらい不味いときもありますが……」

今や新しい味作りは、元太さんのライフワークだ。味見ばかりが続くので、ちゃんとした食事はなかなか摂れないのだという。メニューに加えることができるものは、100個に1個くらい。大変な根気のいる仕事だ。

サンスーシィのおやつ全部入りの「特選サンスーシィパフェ」

製菓用抹茶でなく、本物の抹茶を使用

元太さんのひらめきの味を、祇園の料亭仕込みの腕で支えるのが奥様の麻琴さんだ。

「実家の割烹料理店で、板長のお父さんについて長い間修業してきているので、妻の料理の腕は確かです。僕が頭の中で組み立てた味を、彼女が調理してくれるから形になる。僕も料理はしますが、スイーツも含め妻が圧倒的に上手なんですよね(笑)。ひらめいた新作も妻に味を見てもらいます、彼女の舌には絶対的な信頼をよせていますから。サラブレッドの舌なんで(笑)」

元太さんが食に開眼したのは、高校生の頃。家で1人でいることが多く、料理をするようになったことがきっかけだった。食に関心を強く持ちながらも、大学を卒業後は出版社へ。17年勤めている間もずっと “食” は頭の中を大きく占めていたという。

「映画だったりスポーツだったり、音楽だったり。そういう仕事をしてきた中で、どれもそこには感動があるし、素晴らしいアーティストやアスリート、色んな人に出会えてすごい良かったんです。けど、なんか結局突き詰めて行くと、自分の中の一番のエンターテイメントは食だったんですよ。それに気づいて。そこからはもうタイミング待ちという感じでしたね」

そのタイミングは、麻琴さんとの出会いという形でやってきた。

東京で暮らしていた中西夫妻が、お店を開店するのに選んだ場所は、なぜかここ沖縄だった。

「2人とも沖縄が好きで、何度も来てたんです。勉強のためにカフェ巡りとかばっかりしてたんですけどね。毎回20件とか行ってました(笑)。さぁお店を開こうとなったら、やっぱり好きな土地でやりたいよねってことで、沖縄でカフェをやろうと決めたんです。そして料理は、自分たちが自信を持ってお出しできる京ごはんで。自分たちにしか持てない武器を作ろうと思ったんですよ」

“琉京甘味 SANS SOUCI” という名前の中の “琉京” は、元太さんが作りだした言葉だ。「沖縄と京都の良いところをコラボレーションさせたい」という狙いから考えついたという。食材の組み合わせだけではなく、京ごはんをあえてやちむんに盛り付けたり、外人住宅に舞妓さんの名前入りのうちわを飾っていたりと、店内の随所に “琉京” を感じる。

「僕たちはナンバーワンになろうとは全く思ってないんです。まず1番になるのってとても難しいじゃないですか。でも、オンリーワンなら誰でもなれるんですよね。自分たちしかいないので、結果的にそれはナンバーワンにもなれるんです。沖縄に行くならそれを目指していこうと」

京都という和を根本にすえ、琉球の彩りをまとったSANS SOUCI は紛れもなくオンリーワンで、ナンバーワンだ。

実現はしなかったが、元太さんは出版社勤めをしていたとき、人が美味しいものを食べた瞬間の表情だけを集めた写真集を作りたいと考えていた。

「誰でも料理を食べて、美味しさに顔がほころぶことがあるでしょう? あのときって、みんなものすごく幸せそうなんですよね。その顔が、僕の1番の活力になるんです」

食べる笑顔を撮り収めるという企画は叶わなかったかもしれない。だけど元太さんは今、そのひらめきと根気、そして麻琴さんの料理の腕前とで、食べる笑顔をたくさん生み出している。それこそ写真集にできる程に。

文 山城梓

SANS SOUCI(サンスーシィ)

北中城村萩道150-3パークサイド#1822

098-935-1012

open 11:00~21:00

close 年始のみ休業

HP http://sanssouci-kitanaka.com

Blog http://sanssouci.ti-da.net

2014.01.15

安藤雅信 「お茶周りのうつわ展」

日常の中に空白をもたらすお茶の時間。抹茶・高山茶・お煎茶・ほうじ茶・ハーブティー。香り高い珈琲も、それまた愉し。雑事の合間に時間を作り、お気に入りのうつわへ茶を注ぐ。

ほっ、と一息。

雑念雑事から解放されるそのひとときは、暮らしの中の憩いの時間。

コーヒーカップ・茶器・お茶菓子用のお皿にエトセトラ。

お茶の時間を大事にすれば、それすなわち日々好日也にけり。

期間:2014年 2月 7日(金)~ 16日(金)

場所:Shoka:

住所:沖縄市比屋根6-13-6

電話:098-932-0791

問合せ:info@shoka-wind.com

2014.01.14

はじめまして、 那覇市西町にあるごはん屋、ピパーチキッチンです。石垣島出身の夫婦2人で営んでいます。

店名にもつけた「ピパーチ」を生かした、島の食材の料理をお出ししています。日々心がけているのは、食材を多品目使うことと、幅広い層のお客さまにくつろいでいただける雰囲気作り。料理にこだわっていて、気兼ねなく誰でも来て頂けるようなお店、レストランと定食屋のちょうど間みたいなお店を目指しています。

2011年の12月にオープンして、お店を初めて丸2年がたちます。その前は大阪で夫は飲食店の店長として働き、私は洋服の型紙を作る仕事をしていました。

ある日2人で、いつか2人でお店をやりたいね。やるならなんて名前にする?そう話したのが「ピパーチキッチン」の始まりの始まりでした。「ルーツである石垣島のワードをいれたいねー」とか、「 パピプペポって可愛らしい響きだよねー」など他愛のない会話が進むうちに、「あ、ピパーチ!」夫が声をあげました。

昔から慣れ親しんだ大好きな香辛料でだったことと、響きも気に入って 一瞬のうちに「ピパーチキッチン」という名前だけが決まりました。名前が決まった半年後には沖縄に戻り、3ヶ月かけて友達や家族と一緒に内装工事をしてオープンに至るわけですが、場所が西町のはずれの1本裏通りということもあり「こんなところで本当にお客さんが来るの?」と最初はよく言われました。しかし今ではたくさんのお客さまに支えられ、私達のペースでゆっくりですが日々楽しく営業しています。

お店を始めて思ったのは「ピパーチ」が八重山諸島以外ではまだまだ浸透してないということ。「ピパーチって何?」とお客さまによく聞かれるし、すでに知っているお客さまにも「で、どう使うの?」という声をたびたびいただきます。

私達の地元石垣島では「八重山そば」には必ずと言っていいほど振りかけるし、お盆正月に作るジューシーには葉っぱを刻んで混ぜたりと、すごーく身近な存在。もっと多くの方にも身近に感じてもらえたらなーと思いから、「ピパーチ」に焦点をあてたレシピを紹介させてもらうことにしました。

ピパーチとは主に八重山に自生する島胡椒のことで、「ピーヤシー」「フィファーツ」など地域によって呼び方はさまざま。シナモンのように香り、唐辛子のように刺激的、後味がスっと抜けていくような独特な味・香りが特徴のコショウです。

ピパーチは石垣やブロック、建物の壁に這えるように生えていて、赤い実は島唐辛子のような形をしてます。葉っぱが生い茂っている中から、実を探すのは宝探しみたいでとても楽しいものです。

そして、使い方を覚えると、ハマること間違いなしの美味しさです。お肉・お魚・野菜、何にでも合う頼もしいスパイス、ピパーチをもっとみんなの食卓に!おうちで簡単に使えるピパーチレシピ。 どうぞお付き合い下さいませ。

【Vol.1】

仕上げにふるだけ。いつもと違った朝ごはん。「パンな日の朝」と「ゴハンな日の朝」

テーブルコショウのように、食べる直前に使うのがピパーチ使いの基本形。

優しい甘さとほのかな辛みでフレッシュな朝を迎えられること間違いナシ。

〜パンな日の朝〜

ハムエッグ&ターンムと豆乳のポタージュ

朝食の定番、ハムエッグ。 いつもは黒コショウで仕上げているのを、今日はピパーチに代えてみる。

一口頬張ると、ピパーチの甘く刺激的な香りが あなたをスッキリ目覚めさせてくれるはず。

ハムエッグ

・材料

ブロックハム・・・2枚(お好みの厚さでカット)

たまご・・・1ケ

トースト・・・1枚

ピパーチ・・・適量

パセリ・・・適量

・作り方

1、よく熱したフライパンに油をひいて、ハムを焼く

2、弱火で目玉焼きを作り、黄身をトロっと仕上げる

3、トーストの上にハムと目玉焼きをのせる

4、仕上げにピパーチをぱぱっとふって、 お好みでパセリをちらして出来上がり

・point

ハムを焼く時は、フライパンを少し煙が出るくらいまで熱し強火でサッと両面を焼き上げるとジュー シーに仕上がります。

目玉焼きは、弱火でフタをせずゆっくり加熱することが黄身をトロっとさせるポイント。

ターンムと豆乳のポタージュ

沖縄では正月や旧盆でよく食べられるターンム。実はこの食材、他にもいろいろアレンジできる優れもの。

特別な日だけじゃなく、日々の食卓にもっと登場して欲しいという想いからのこの1品。

バター、小麦粉を使わずターンムのでんぷんでとろみをつけるポタージュです。

・材料(4人前)

ターンム・・・中くらいの大きさ2ヶ

玉ねぎ・・・1/4ヶ(スライスにしておく)

チキンスープ・・・350cc

豆乳・・・350cc

塩・・・適量

ピパーチ・・・適量

サクナ・・・適量

・作り方

1、適当な大きさに切ったターンム、玉ねぎとチキンスープをお鍋で沸騰させて、アクをとり、10分程煮込む

2、1をミキサーにうつし、なめらかなるまで回す

3、お鍋に戻し、豆乳を加え分離しない程度(沸騰手前)に温め、塩で味を整える

4、とろみ具合をみて、濃いようなら豆乳を加え調整する

5、器にそそいで、仕上げにピパーチをぱぱっとふり、お好みでサクナを盛って出来上がり

・point

ミキサーにかけた後はとろみがついて焦げやすくなるので、注意しながら鍋底をそぐようにゆっくり混ぜる。

よりなめらかに仕上げたい時は、コシ器を使って裏漉しする。

~ごはんな日の朝~

グルクンのマース焼きとたっぷり野菜のお味噌汁

グルクンのマース焼き

グルクンといえば唐揚げが一般的ですが、朝食ではヘルシーなマース焼きがおすすめ。

ピパーチが淡白な白身の旨味を引き立ててくれます。

・材料

グルクン・・・1匹(下処理済み)

塩・・・適量

ピパーチ・・・適量

ハママーチ・・・適量

・作り方

1、グルクンの両面に隠し包丁を入れる (火が通りやすくなって、見た目がきれい)

2、焼く直前に両面に塩をふる

3、予熱した魚焼きグリルで両面、焼き色が付くまでこんがり焼く

4、ピパーチをぱぱっとふって出来上がり

5、お好みでハママーチ(琉球よもぎ)を添える

・point

ふっくら仕上げるには水分を逃がさないように短時間で焼き上げるのがポイント。

グリルをしっかり予熱して、焦げないくらいの強火で焼く。

たっぷり野菜のお味噌汁

沖縄の味噌汁はとにかく具沢山。 色々な素材から充分旨味が出るけれど、ここではさらに泡盛を加えてコクをプラス。そこにピパーチの香りが加われば八重山風お味噌汁の出来上がり。

・材料

鰹だし汁・・・300cc

泡盛・・・50cc

みそ・・・大さじ2

☆具材 冬瓜、しめじ、じゃが芋、クレソン、サクナ、島豆腐・・・適量

・作り方

1、泡盛を加えただし汁で、冬瓜などのお野菜を煮込む(根菜などの火が通りにくい野菜は小さ

めにカットすると時短になる)

2、具材に火が通ったら、一度火を止めてみそを加える

3、みそが均等にとけたところでもう一度火にかけ、クレソンなどの青菜をいれて一煮立ちして出来上がり

4、食べる直前にピパーチをふる

・point

みその風味を損なわないように最後の一煮立ちは、沸騰する直前「ふつっ」となったら火をとめる。具材は、冷蔵庫の余り野菜でOK!

今回は、「仕上げにぱぱっとふるだけで、いつもの料理がエキゾチックに早変わり!」の回でした。

次回はもうちょっと踏み込んだピパーチレシピをご紹介いたします。

☆2014年2月より定休日がかわります。

木・金曜日をお休みさせて頂きます。

よろしくお願いします。

ピパーチキッチン

那覇市西2-6-16

098-988-4743

open

火~土曜日 11:30~15:00 /18:00~21:00(L.O)

日曜日 11:00~14:30

close 月曜日

P 5台

ブログ:http://piparchikitchen.ti-da.net