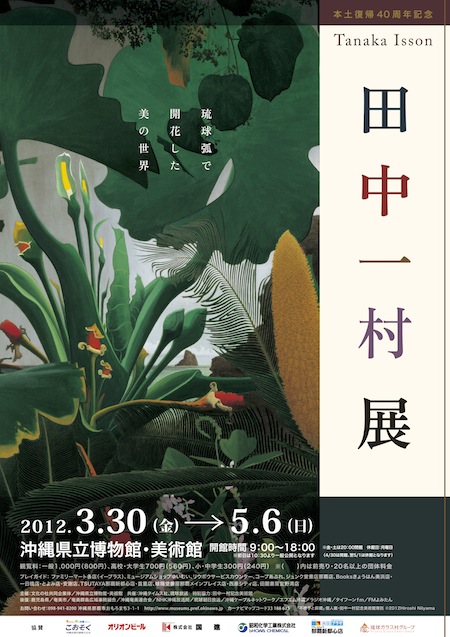

50歳で奄美大島に渡り、南島の豊かな自然を題材とした独自の絵を描き続けた画家・田中一村の画業を紹介する展覧会です。本土復帰40周年を記念する企画で、田中一村が描いた美の世界はは琉球弧の自然風土の豊かさを改めて感じさせてくれます。

期間:2012年3月30日(金)~5月6日(日)

時間:9:00~18:00※金・土は20:00閉館

場所:県立博物館・美術館 企画ギャラリー

HP:http://www.museums.pref.okinawa.jp/art/topics/detail.jsp?id=774