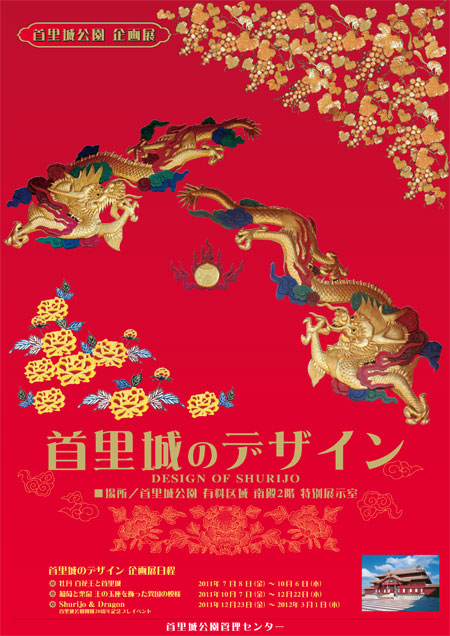

首里城公園企画展「首里城のデザイン〜Shurijo & Dragon~」

首里城公園開園20周年記念プレイベント

期間:2011年12月23日〜2012年3月1日

首里城公園管理センター:098-886-2020

HP:http://oki-park.jp/shurijo-park

2012.01.02

首里城公園企画展「首里城のデザイン〜Shurijo & Dragon~」

首里城公園開園20周年記念プレイベント

期間:2011年12月23日〜2012年3月1日

首里城公園管理センター:098-886-2020

HP:http://oki-park.jp/shurijo-park

2012.01.01

新春の宴

琉球王朝時代のエッセンスを盛り込んだ朝賀の儀式を再現

琉球王朝時代、元旦の早朝に行われた「朝拝御規式」(ちょうはいおきしき)を再現し、古典芸能を中心とした琉球舞踊が華を添えます。

実施日 平成24年1月1日(日)~3日(火)

場所 首里城公園 御庭・下之御庭

新春の宴・チラシのダウンロードはこちらから【PDF形式 390KB】

実施内容

御座楽の演奏

御座楽の演奏を行い、来園者をおごそかに迎え入れます。

【日時】 平成24年1月1日(日)~3日(火) 8:30~8:50

(奉神門での御開門(うけーじょー)の後、15分程度)

【場所】 御庭(有料区域)

朝賀の儀式「朝拝御規式」(ちょうはいおきしき)

【日程】 平成24年1月1日(日)~2日(月)

【場所】 御庭(有料区域)

琉球王朝時代のエッセンスを盛り込んだ朝賀の儀式イベントを3部構成にて再現します。

※3日(火)については、国王・王妃の出御を行います。

第1部「子之方御拝」(にぬふぁぬうぬふぇー)

この儀式は、いわゆる天の神様への拝みの儀式であり、国王をはじめ、王族それに王朝の高官である摂政、三司官から諸役はもとより、庶民の代表である各間切のウッチサバクイまでが参列する国を挙げての行事でした。厳粛なうちにも上下が心を一つにして、新年を寿ぎ、平和・平穏を祈念した儀式です。

【時間】 10:00~10:25

第2部「朝之御拝」(ちょうぬうぬふぇー)

この儀式は、年頭に当たり、諸人が国王の聖寿を祝い琉球王国の繁栄を祈る儀式です。

【時間】 10:50~11:00

第3部「大通り」(おおとーり)

この儀式は、国王を始め諸臣が順々に祝いの酒の杯を回し飲みし、国王が朝賀に出席して諸臣を祝福したことに感謝すると共に、国王と王子、王孫の繁栄を祈る儀式です。

【時間】 11:25~11:50

琉球芸能の宴

新春の首里城にふさわしい宮廷舞踊を中心に、華やかな舞のステージを披露します。

【日時】 平成24年1月1日(日)~3日(火) 12:30~17:00

【場所】 下之御庭(無料区域)

旗頭の展示と演舞

那覇市首里地区の旗頭の展示と演舞を行ないます。

【日時】 平成24年1月1日(日) 8:30~17:00

【場所】 首里城公園 首里杜館芝生広場~木曳門~系図座・用物座 ※無料

2011.12.29

文 田原あゆみ

2011年を振り返る。

この一年は私にとって、自分がやりたかった事をどんどん表現して行った年だった様に思う。

今まで折り曲げていた手足を心も一緒にぐーんと伸ばしていったような感じ。

自然児だった小さな頃から、小さな虫の完璧さに感動したり、沖縄の白い砂の中の無限の形や色たちに圧倒されたり、海の無限の色に引き込まれたりと、自然界はなんて美しいもので溢れているのだろう、と感じてきました。

なので過度に装飾的なものや、ものを使って自我を表現しているように感じられるものよりも、「自分の中の自然」を表現しているものに惹かれます。

たとえそのものが、悪戦苦闘の末生まれでたものであっても、すっと溢れるように誕生したものであっても、「自然」を感じさせるものには芯があって、持続する絶え間ない美しさがあらわれているものです。

私にとっての美しさとは、触れる人の心を静かに解き放つものです。

そして、暮らしの中から至福への入り口となりうるもの。

2011年、巷で言われている事とは反対に、私にとっては希望に溢れた本質的に豊かな生活へとたどる道が大きく開かれた事を感じています。

大量に作って大量のゴミを生み出すものたち

誰かの犠牲の上に成り立って製産される廉価なものたち

その循環も確かにあるけれど、

自分の中の自然に耳を傾けて、そこへ手を伸ばして微笑んでいる

やりがいや、つながりや、本当にいいものを生み出そうという循環の中に立っている人達も確かにいます。

出会うと嬉しくなる、手を伸ばして使ってみたくなる

旅に一緒に行きたくなるようなものや、たくさある中からなぜかいつも使ってしまうもの

そのように美しいものたちがある。

衣・食・住

日常の暮らしの中にこそ美しいものはあって欲しい。

それを美しいと感じる心とともに。

2011はたくさんの笑顔に触れた一年でした。

友人たちと、今年出会ったすべての人と出来事に感謝いたします。

2012年

自分にとっての最高にぐんと手をのばして選び取る、そんな事の連続に立っていたいと思います。

Shoka:の2012年仕事始め

ganga 手仕事のやさしい布たち

2012年1月27日(金)~2月5日(日)

26日(木)夕方より布使いのワークショップを行います。

詳細は決定次第掲載いたします。

2011.12.28

@喜友名

2011.12.27

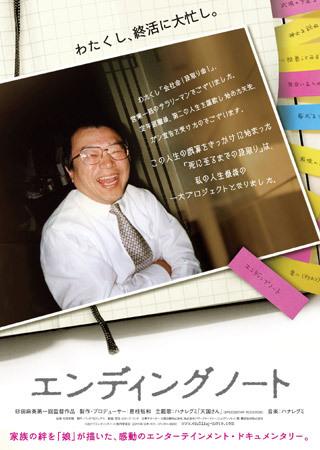

映画『エンディングノート』公開記念「終活」ワークショップ

日 程 1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20 (すべて月曜日)

時 間 19:00〜21:00

会場 桜坂劇場2階「ふくら舎」奥

定員 12名

参加費全6回 10,000円 1回のみの受講2,000円

HP http://www.sakura-zaka.com/lineup_l.html

内容 ●1/16(月)「To Do リスト」を作ってみよう

●1/23(月)社会参加・貢献の話

●1/30(月)お金の話

●2/6(月)住まいの話

●2/13(月)相続の話

●2/20(月)エンディングの話

備 考 それぞれの「エンディング」をよりポジティブに見つめよう

2012年1月7日からの映画『エンディングノート』の公開に合わせて、NPO沖縄シニアの会との共催で「終活ワークショップ」を開催します。専門家を講師に迎えて「終活」についてより具体的に踏み込んでいきます。それぞれの「エンディング」に向けて、よりポジティブに考えてみませんか。

>>>エンディングノート映画情報

●12/26(月)より募集開始いたします。

●主催:桜坂劇場 共催:NPO沖縄シニアの会

●お問い合わせ:098-860-9555(桜坂劇場)

2011.12.27

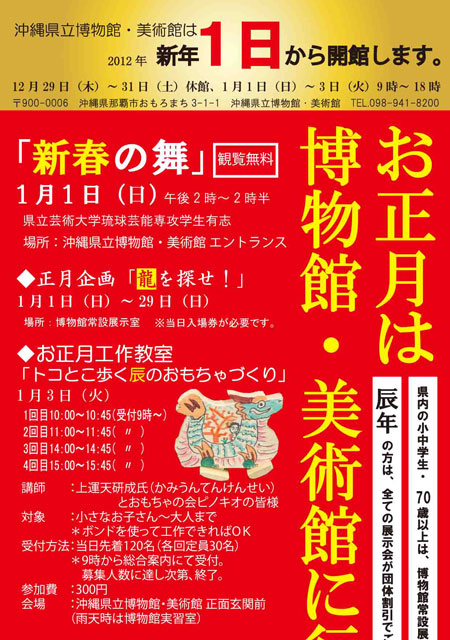

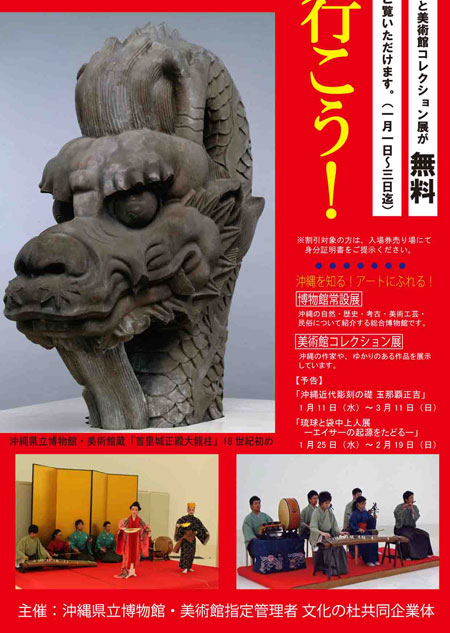

正月催事のご案内

沖縄県立博物館・美術館は、新年は1日から開館します。

当館にて楽しくお正月をお過ごしください。

皆様のご来館をお待ち申し上げます。

■「新春の舞」観覧無料

琉球舞踊

日時:1月1日(日)午後2時~2時半(1回公演)

出演:沖縄県立芸術大学琉球芸能専攻学生有志

場所:エントランス

■正月企画「龍を探せ!」

新年の干支にちなみ「龍」を探してみましょう。

日時:1月1日(日)~29日(日)

場所:博物館常設展示室

※当日入場券が必要です。

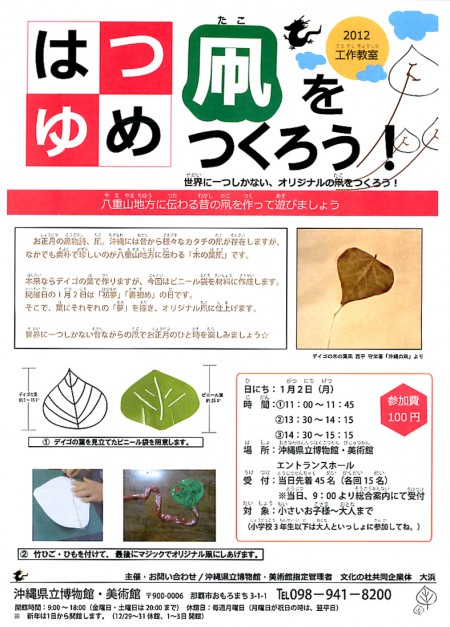

■工作教室「はつゆめ凧をつくろう」

日時:1月2日(月)

*詳細は下記URLをクリックしてください。www.museums.pref.okinawa.jp/museum/topics/detail.jsp

■お正月工作教室「トコとこ歩く辰のおもちゃづくり」

日時:1月3日(火)

*詳細は下記URLをクリックしてください。

http://www.museums.pref.okinawa.jp/museum/topics/detail.jsp?id=753

2011.12.25

工作教室 「はつゆめ凧をつくろう」【1月2日(月)】

2011年12月13日

お正月の風物詩、凧。沖縄には昔から様々なカタチの凧が存在しますが、

なかでも素朴で珍しいのが八重山地方に伝わる「木の葉凧」です。

本来ならばデイゴの葉で作りますが、今回はビニール袋を材料に作成します。

開催日である1月2日は「初夢」「書初め」の日です。

そこで、葉にそれぞれの「夢」を描き、オリジナル凧に仕上げます。

世界に一つしかない昔ながらの凧でお正月のひと時をを楽しみましょう☆

日程:2012年1月2日(月)

時間:【1回目】11:00~11:45 【2回目】13:30 ~14:15 【3回目】14:30~15:15

※希望者は、15:30から公園で凧揚げ(約30分程度)

受付:当日9:00より総合案内にて受付開始

定員:先着45名(各回15名)

対象:小さなお子さんから大人まで(小学校3年生以下は大人と一緒)

参加費:100円

場所:沖縄県立博物館・美術館エントランスホール

2011.12.24

2011.12.24

水性の人だと思う。

デザイナーというと、インスピレーションやアイディアを火山の噴火の如く爆発させる、ほとばしる炎のようなエネルギーを持った人を私は自然と想像してしまうのだが、

minä perhonen デザイナー 皆川明さんのまとう雰囲気はその対極にあると言っていいだろう。

凪いだ海を思わせる穏やかな表情で語られる言葉は、

まるで大切な着物を織りなすときのように、ひとことひとこと丁寧に紡ぎ出される。

温和な口調に心地よく耳を傾け、

その言葉がたどる川の流れに身をまかせていると、

知らぬ間に大海へと導かれていたり、

思いもよらない感動的な風景へといざなわれたりして、思わず息を飲む。

そんな瞬間が幾度となくあった。

図案やアイディアが浮かぶ時の状況を、

「沢山の魚が泳いでいる海に釣り糸を垂らし、

『さあ、どんな魚がかかるだろう?』と待っているような感じ」

であると、本人も形容していた。

炎のエネルギーの高まりが爆発によって発散されるのならば、

水のエネルギーは湧きいでる泉、

こんこんとその恵みをたたえつづけ、やがては外へと溢れ出していく。

人知れず、音もなく、ひそやかに。

クリエイターなら誰もが喉から手がでるほど欲しい、枯れることのない泉を持って生まれたかのような皆川さんのトークイベントは、

「僕は服を作るの向いていないんです。」

という、耳を疑うような言葉で始まった。

– – – 向いてないから飽きないだろう、と。

この仕事を始めて25年くらい経ちました。

minä perhonen (ミナ ペルホネン)は16年目になります。

僕は学生時代ずっと陸上競技をやっていて、体育大学に進学しようと思っていたのですが、18歳のときに怪我をして進路がなくなってしまったんです。

祖父母が家具の輸入をしていた関係でヨーロッパに興味があったので、数ヶ月旅に出ました。

パリにいたときにちょうどファッションウィークに重なったので、ショウに関連したアルバイトをすることになったんです。

初めての経験だったので、仕事内容は「お直し」だったのですが、不器用なので仕事が遅くて上手くいかなかった。

でも、仕事をしながらバックステージからショウを見て、

「こういう仕事良いな〜」と。

今まで自分が体験したことのない時間だったんですね。

大歓声と、ランウェイを歩くモデルさんが着ているファッションと、それをバックステージで息を殺して見ている感じと。

すごく高揚感があって、「この世界が面白そうだな」って。

それで、「決めちゃえ!」と(笑)。

決めちゃえばどうにかなるかなと思って。

でも、それと同時に「自分には向いてない仕事だな」とも思いました。

そして、「向いていないから一生やる仕事としては飽きないかな」と。

きっとなかなか上達しないだろうから、身につくまでにかかる時間も長い。

ということは、一生探求していけるだろうと思ったんです。

体育大学という進路も閉ざされてしまったし、

一生の仕事を見つけたいという思いが強かったんですね。

それで、帰国して服飾関係の専門学校を受験しました。

– – – 専門学校除籍の危機。学校で学ぶ内容に疑問を感じて。

受験したものの、昼間のほうは落ちちゃって夜間部に入りました。

専門学校落ちちゃうなんて当時はなかなかいなくて、

「落ちることなんてあるんだ!」というくらい(笑)。

親も「お前はサラリーマンに向いてるのに・・・」なんて言うし。

そう言われちゃうとますます「向いてないんだな〜」って(笑)。

でも確かに、僕を落とした学校が正しかったと思いました。

というのも、夜間に入ってからも実は留年しちゃって。

昼間落ちて夜間留年するって、それこそすごい確率(笑)。

学生は何千人かいるんですけど、もしかしたら本当にビリだったんじゃないかと思います。

昼間はオーダーの店で型紙をひく仕事をしていたんですが、

手がすごく不器用なものだから細かい作業ができない。

学校の課題もできなくて、卒業式も出られなかったんです。

どうしても服が縫えなくて友達が縫ってくれてました。

卒業までに自分で作れたのは一着だけ。

でもパリのショウを見たときにこれを一生の仕事にしようと決めたので、

落ちても留年しても自分はこの仕事をずっとやるんだと思っていました。

最初どんなにできなくても、10年やっても縫えないひとは稀だろうと思って、

30歳くらいまでになんとか自分のやりたいことができてればいいかなという感じでした。

だから最初は、デザイナーになるなんて言うと怒られるんじゃないかというくらいのレベル(笑)。

でも、実はファッションデザイナーになろうとは当時思っていなくて、

縫製工場で縫う仕事とか、あとは裁断士をしていたこともあったので、

単純なことを繰り返しているうちに、ファッションに関係する仕事ができてくればいいな、というふうに考えていました。

あれから25年経って今は服をデザインしていますし、自分なりに洋服の作り方も理解していますが、

学生時代にできなかったのには理由があって。

先生が教えてくれることが疑問だらけになっちゃったんです。

製図をひくと「こうしなさい、ああしなさい」と赤線を入れられるんだけど、なんでそうなるのかがわからなくて。

先生の言ってることがピンと来なかったんですね。

普段仮縫いの仕事をしてたので、肩甲骨や鎖骨の位置、肩幅・・・毎日違うお客さんを見てると、先生が言うことが本当に正しいのかな?って疑問が生じて。

結局、授業もそこそこにアルバイトのお金がたまると旅行に出ていました。

二ヶ月くらいスカンジナビアをまわって帰ってきたとき、

学校から「除籍になった」という電話が入って。

そこで学務室に行って先生に「もうちょっと続けたいのでどうにかなりませんか?」というと

「じゃあ留年で」と。

– – – やめないこと、同じことを続けることが立派だと。

除籍を言い渡されても留年が決定しても、決意は揺らぎませんでした。

絶対にやめない、それだけは決めてたんです。

どんな形で続くかは別として、ファッションという仕事を一生やろう、違う道は選ばないと。

結局、今はこうしてブランドをやっていますけれど、

当時は服に関わることからは外れないようにと、それだけ思っていました。

父親はサラリーマンだったんですが、

同じ仕事を40年間、定年まで勤めたんです。

それがすごく立派だなと思っていたんですよ。

– – – 寿命という枠をとっぱらい100年先を見据えれば、やるべきことが見えてくる。

ブランドを始める時、「せめて100年」と書いてそれを決意にしました。

僕はずっと陸上競技で長距離を走っていたので、

それを仕事に置き換えると僕がやるのは駅伝の一区を走るのと同じ役割だなと思ったんです。

良いポジションで次に渡すという役割。

良いポジションと言っても規模を大きくするとかそういうことじゃなくて、関係性を作ること。

日本を含め世界中の良いものをつくる工場の人たちと良い関係をつくり、

自分たちなりの方法論のもとで服を作り、

20〜30年後に次の人たちがその素晴らしい工場の人たちと付き合って、

新しいクリエイターたちがクリエイションを続けて行くことを目指しています。

そのためにまずは良い工場を見つけようと。

そしてその工場と長年継続的に仕事をしようと。

100年という枠で考えればそのようなことも可能になります。

人生という枠で自分がデザイナーとして達成感を得ようとするとまた違う方法論になってしまうのですが、

100年後のブランドの姿を思い描くと、30年というくくりの中で一つの役割を果たす覚悟ができる。

僕は、自分の人生の持ち時間で考えなくていいと思っているんです。

minä perhonen を始めて16年経った今、残り84年と捉えるというわけではなくやっぱり、これからの100年先はどうなっているべきかを考えます。

ファッションの工場も数が減り、良いもの作りができる環境でなくなりつつありますが、100年の枠で考えるとそういう現状の改善にも注力できるようになります。

やるべきことが明確になりますし、本当にやりたいことも思いつけるようになる。

そういう意味でも、寿命という枠はとっぱらってしまったほうが良いと思います。

– – – 先の代にとって良い環境をつくること。

先々のことを考えるようになったのは陸上がきっかけかもしれません。

僕はすごく小柄で体力もあまりなかったので、中学校の時は中学校の先生が高校に進学した時に伸びるようなメニューを考えてくれて、高校では体育大に進学した時に芽が出るようにと高校の先生がメニューを考えてくれていたんです。

だから今現在の成果ではなく、最終的に一番力を発揮すべきときに合わせてトレーニングしていたので、そういう考え方が染み付いているのかもしれません。

自分の代よりも先の代が良い環境になるように、先を見据えて行動することが大事だと思うんです。

– – – 心がけているのは、社会と対話した上でのものづくり

minä perhonen では、デザイナーはあくまでも自分の内側から出たことをもとにデザインするよう心がけています。

ファッションは情報を集めて作ると思われることが多いし、実際そのようなやりかたをとっている会社も沢山あります。

でも「デザイン」ですから、自分が感じることと社会から感じることの接点を作ることが大事だと僕は感じているんです。

情報を集めて編集した上で「こういうのが流行るから」とデザインするのは後追いのデザインですから、僕らにとってはまったく意味がありません。

自分たちが想像したものをつくることに集中し、それを曲げないでほしい。

そしてなおかつ、自分を踏襲しないでほしいと思います。

minä perhonen としてやってきた経験は、次世代のクリエイターにとって参考になるかなとは思いますが、僕のスタイルは気にしないでほしい。

社会はどんどん変わっていくので、その社会とクリエイター本人が対話してつくるものでなければいけません。

表面的なデザインやテクニックというのは、もちろんそれまでの経験から使おうと思えば使えると思いますが、それが minä perhonen にとっての条件だとは思わないでほしいのです。

チームとして動く場合も、やっぱり社会とちゃんと対話してものをつくる。

それは社会に迎合するということではなく、対話した結果自分が感じたものを存分に出すということです。

– – – 売り手、買い手、世間だけでなく「つくり手」も幸せになるように

そして一番大切にしているのは、つくるひとも幸せであること。

お客様が幸せになるのは当然だから、お客様のためにつくっているあなたは我慢してね、という状況が結構あるんです。

そういう状況はものづくりとして正しくないと思っていて。

近江商人が打ち立てた理念で、「売り手よし ・ 買い手よし ・ 世間よし」の「三方よし」と言う考え方がありますよね。売る人と買う人と社会が良くなるようにという。

売る側の立場からするとわかるところもあるんですけど、僕らは売るだけじゃなくてつくってもいるので、つくるひとの幸せも考えて「四方よし」を目指しています。

自分たちがつくるものによって、四つの方向に向かってみんなが満足するように。

良いデザインというのは着る人であるお客様ももちろん喜ぶけれど、

つくる側の自分たちもやりきって満足して、

つくるためにお願いした工場さんも

「こんなものをつくることができて楽しい、こんなテクニックを一緒に考えられて嬉しい」

と思ってもらえることが大事。

みんながそれぞれの時間を使うのだから、その時間にみんながちゃんと満足するようにしたいんです。

デザインするとき、最初工場に行って「こういうのを作りたいんですが」と相談します。

そのときに工場の人も喜ぶという、良いバランスをつくりたいんです。

ファッションを考えるとき、どうしても着る人の幸せを一番に考えがちですが、

それだけではなく色んな人が自分の労力に対して満足するよう、気を配らなければいけない。

それは minä perhonen としては変えたくないところで、

ブランドの規模に関係なく、こういうものづくりの楽しさが広がっていけばいいなと思っています。

– – – 知らない場所にいくとイマジネーションが働く、空っぽのコップにどんどん入ってくる感じ。

一番楽しいのはやっぱりものを作っているときかな。

あとは一人の時間。

最近はウィーンとハンガリーに行ってたんですけど、一人でひたすら街を歩いているときは「幸せだなー」と感じます。

なんの目的もなく、ただただ目に入るものや感じることを自分の中に入れてる時ですね。

と言っても実際は色んなことを考えちゃって、知らない場所で知らないものを見ているのに、結局自分の知っていることとどんどん繋がっていくんですね。

見慣れた場所にいると、逆にイマジネーションが動かない。

知らない所に行くと、空っぽのコップを持ってるみたいにどんどん入ってくるような感覚があるので、そういう時間はすごく好きですね。

– – – 図案には空想を乗せたい。

洋服は現実の世界で日常を送るためのものだから、その服にはリアリティではなくて空想を乗せたいと思っています。

1ページの洋服の図案がまるで絵本や詩集のようであるように。

何かを描写したものを図案にするのじゃなくて、

「こんな鳥がいたらいいかな」とか、「こんな花が咲いてたらいいかな」という感じで考えています。

それが具象物の場合、実は目に見えないものを描こうとしていることが多いんです。

例えば花を描いているんだけど、

その花の先で風がどんなふうに吹いているのか、どんな陽があたってるのか、

そういう見えないことがらを花がなびいている表情を描くことで表現しようとする。

「 wind flower 」というタイトルのテキスタイルでは、吹かれてなびくのではなく、風に向かって咲く花を描きました。

その姿によって逆風に立ち向かって行くという意思を描こうと思ったのです。

– – – ものづくりを始めたことで自分の「クセ」に気づいて。

図案を描くこと自体、ブランドを始めてから取り組みました。

テキスタイルの勉強をしたこともないし、絵が好きでずっと描いていたわけでもないし、詩を書いていたこともないですね。

だから、ブランドを始めたことで自分がちょっと突然変異したような感じ(笑)。

でも今思うと空想はいつもしていた気がします。

ものづくりを始めたことで、自分でも知らなかったクセみたいなものに気づきました。

と言っても、今でも「服を作るのはすごい苦手だな」って思いながらやってるんですが(笑)。

– – – まず決めちゃう。アイディアはそれから意外と浮かぶ。

ブランドを始めるときに「オリジナルのテキスタイルでつくろう」と決めていたので、最初は大変でした。

ロット(製造時の最小製造数単位)という「最低でも何メーター注文してください」という数が決められているんですけど、当然最初はお客さんがいない状態で始めるので、買い手のあてもなくそんなには作れません。

でも「オリジナルで」って決めちゃってるので、どうしよう? って(笑)。

そこで、染め屋さんと機(はた)屋さんに「ただ働きするので空いてる時間に布を作らせてください」とお願いして、染め屋さんと機屋さんのそばに部屋を借りて住み、手伝いに行ってました。

労働と引き換えに、すきま時間で織らせてもらったり染めさせてもらったり。

それが始まりです。

先に決めちゃったら、それを実現するためのアイディアは意外と浮かぶものなんですよね。

「アイディアが浮かんだらやろう」と思っていると、

行き先が決まらないと足が一歩出ないということもありますから、

「山に行こうと思えば山に行ける」みたいな。まず決めちゃえ!って(笑)。

しかし、ただ働きで布が作れても収入源がないので、魚市場で働くことにしました。

それも染め屋さんで染料を量るとき、小さく切った広告をはかりに乗っけてその上に染料を置き、何色かを混ぜて一つの色をつくったりするのですが、

そのときぽっと置いた広告が魚市場の求人だったんです(笑)。

「朝4時から昼まで」と書いてあったので、染め屋のおやじさんに

「昼まで働いてきます、昼からお手伝いします」と言って。

しかも魚市場の仕事は朝・昼食付きだったんです。

僕はマグロ担当だったので、朝や昼には中落ちが食べられる。

魚のあらが出るので夜のおかずも大丈夫だから、三食どうにかなるというのも魅力でした。

そして寿司屋に配達に行くと、なんとなく事情を知ってるおやじさんたちが握ったお寿司もくれて。

そういうかけもちの生活を、ブランド立ち上げてから3年半続けました。

– – – 必要なのは良い材料と目利きの力、そして値段と価値の違いを知ること。

魚市場には minä perhonen の企業理念が入ってるんですよ(笑)。

まずは材料が良いこと。そして、それを目利きできること。

マグロって毎日セリなんですね。しっぽを切って肉質を見てkg単価を競り落とす。

しっぽを見て何を見るかというと、大トロの肉質を見るんです。

脂のさし方が全部しっぽに出る。

それを見て「大トロはこんな感じだろう、だからkgいくらで買おう」と判断する。

品質というのはすべて均一に現れるんです。

同様に、洋服もどこかをひっくり返してみたときに、見えない部分が適当に作られているとこれはすべてが適当な洋服だということになります。

だからどんなところも手を抜かないでつくろうと。

そして、材料を大事にしている人は、つくる方法論も丁寧だし、適切なことができるだろうと思っています。

天然ものしか仕入れない寿司屋のおやじさんがいて、

しけで天然ものが入らないときはそのまま帰っちゃうんですね。

その方がある日、市場で魚をちゃっちゃっとおろすのを見たんですが、

その包丁さばきの美しさ、仕事の綺麗さに驚きました。

そして、「ああそうか。仕入れの目と技術の質の高さは一緒なんだなー」と納得したんです。

すべてが一貫するんですね。

だから、プロセスの最初から最後まで同じ目でいきたいと思っています。

もう一つ魚市場から学んだ大切なことは、ものの値段とものの価値とは違うということです。

いわしやこはだって10匹数百円と安いけれど美味しいですよね。

一方、大トロは kg 単価数万円と高値で取り引きされ、それももちろん美味しいけれど、

値段って獲れ高や稀少価値で変わってくるものであって、美味しさで変わってるわけじゃないんです。

つまり、安い材料に価値がないというわけではないし、

高価なカシミヤそのものに価値があるわけでもなくて、

その材料を使ってどういう仕事をするかで価値が決まると思うんです。

それがデザインという仕事だなって。

寿司屋にとっては、大トロは冊(サク)から切るので見る目は必要ですけど仕事としてはシンプル。

一方こはだは大きさに合わせた塩のふり加減や酢の加減が必要なので、寿司屋としての技量が試されます。

ですから、材料の高い安いがものの価値じゃないという事を自分たちは気にしなければいけないなと思います。

高いものをつかったから良いものになるというわけではなく、

あくまでも作り手である僕らが、材料にどういう仕事を足すかが肝心なんだなと。

この二つを魚市場で経験して学びました。

それはファッションにおいてだけでなく、どんな仕事でも共通して言えることかもしれません。

『minä perhonen (ミナ ペルホネン)皆川明トークイベント @ Shoka: 後編』に続く。

2011.12.24

d-y-w-f アクセサリーフェア

アクセサリー作家d-y-w-f

県内手作り市を中心に各種イベントにて活動中。

この冬新作の琉球ガラス・シルバー・ヘンプを使った手作りアクセサリーが沢山並びました。

期間:2011/12/23~2012/1/9

場所:那覇市牧志2-5-2 沖縄の風

沖縄の風 http://okinawawind2.ti-da.net

d-y-w-f http://blog.d-y-w-f.com

2011.12.23

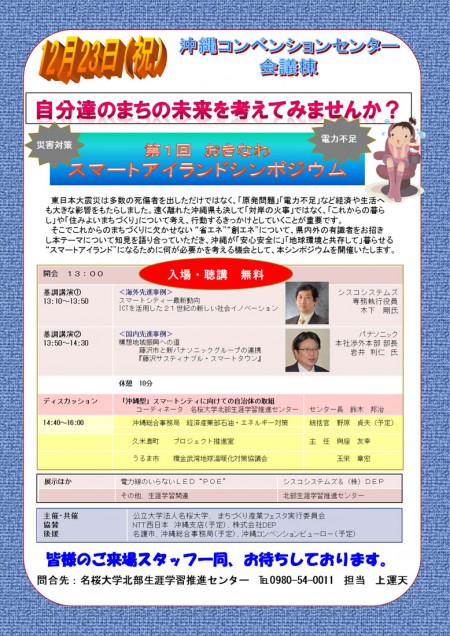

期間:2011年12月23日(金)、24日(土)

時間:(金)13:00〜16:30 (土)10:00〜17:00

場所:沖縄コンベンションセンター

HP:http://meio.city.nago.okinawa.jp/top.htm・・・

2011.12.22

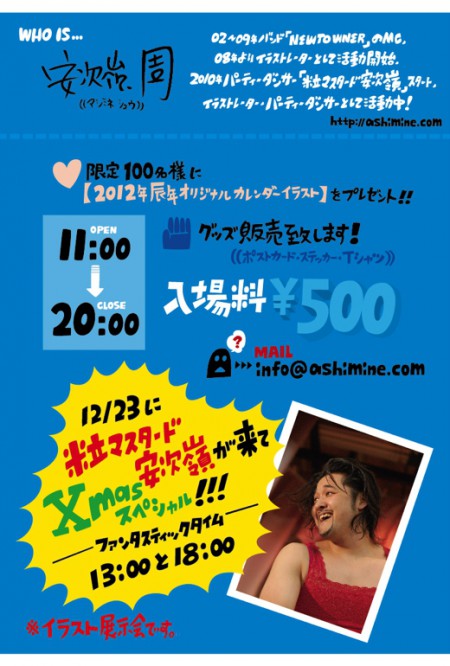

SHU ASHIMINE’S Coten #1

期間:2011年12月20日(火)〜25(日)

時間:11:00〜20:00

入場料:500円

HP:http://www.plazahouse.net/gallery/index.html

限定100名様に

【2012年辰年オリジナルカレンダーイラスト】

をプレゼント!!

★12/23に粒マスタード安次嶺が来てXmasスペシャル!!!

ファンタスティックタイム13:00と18:00

2011.12.22

文 関根麻子

Shoka:では今、笑顔が重なり続いている。

16日から始まったミナ ペルホネンの展示。

皆さんが心から楽しんでいただいてるのが伝わってくる。

笑顔になって、私たちにも伝染します。

お客様もスタッフも笑顔になる時間。

嬉しいなぁ。

ドレスを着て、満面の笑みでステップを踏む方。

ボタンがアクセサリーみたい、と楽しそう。

試着室から恥ずかしそうに、でもとても嬉しそうに小走りで鏡の前にくる方。

デートしたいねと言ったら、ご主人が自分は何着ていこうと悩んで笑った。

コートを着たお嬢さんを見て「かわいい~」を連発するお父さんお母さん。

愛おしい我が子を見るご両親のまなざしはあたたかい。

見ていた私も嬉しくなり、そっと笑顔が循環していく。

私自身も、準備の時から「仕事」という今までの観念が全く別のところへぷーっと飛んでいってしまった。

仕事だけど仕事に思えない。

うきうきしている。

以前料理の仕事にたずさわっていたのだが、

自然、食材の生産者、料理する人、食べる人、

これらすべてが気持ちのよい循環になれないものかと常に意識し考えてきた。

お客様だけが満足するものは、幸せなものとは思えないし、

どこか誰かが我慢する側面があっては、決して幸せじゃないんだなぁとも感じていた。

難しいことだった。

皆川さんをはじめスタッフの人たちと話をし、一緒に進めていく中で、はっと気づいた。

そう「食」だけでない。

「衣」もそうだ。

何の仕事だってそうなんだ。

ミナ ペルホネンは、この気持ちのよい循環を100年先をみて実践している。

そしてその後も続く次の世代までをも。

着る人、皆川さん、テキスタイルを作り、刺繍を施している現場の方々、

ミナ ペルホネンのスタッフ、そして私たちShoka:のチーム。

関わる、触れる、すべての人たちが、作品たちに愛を持っている。

喜びが笑顔をよぶ。

言葉にしなくてもこぼれでる。

希望が見える。

大事な、本質的な疑問をぱらぱらぱらと、

解かれていくような

そんな感覚になった。

未来を感じ、見えにくい背景をも含め、

皆が幸せになるものづくりをし続けるミナ ペルホネンに感銘をうけた。

皆の笑顔が循環するミナ ペルホネンの世界へ。

「私の中の特別に会う」

2011年12月16日(金)~25(日)

12:30~19:00

Shoka:

沖縄市比屋根6-13-6

http://shoka-wind.com

ミナ ペルホネンの大人服・こども服・雑貨

http://www.mina-perhonen.jp

2011.12.21

つなぐおもい2nd 2012年1月8日普天満山神宮寺にて

今回のチャリティーLIVE&手作りマーケット

「つなぐおもい」は

東日本大震災の直接的支援イベントです。

支援金や物資を送っても、

どういう風に届いてどう使われているのか?

気持ちがちゃんと伝わっているのか?

そう不安に感じている人も多いかと思います。

そこで、震災により沖縄県に

移動してこられた方達と直接ふれあい、

共に楽しめるイベントを企画しました。

出演者や出店者のほとんども、移動して来られた方々です。

音楽とバザーを楽しみ、たくさんお話をし、

マッサージで体を癒しながら

共に素敵な時間を

すごす事が出来たらと思っています。

沖縄から明るい未来を発信していけることを願って。

JUNKO

日にち:2012年1月8日

場所:普天間神宮

ブログ:http://tsunaguomoi.ti-da.net/

今年3月11日におきた東日本大震災へのチャリティイベントです。

被災地から沖縄に自主避難で移住したアーティストをメインに

音楽、フード、物販からなるちいさなイベント。

被災地への、ここ沖縄からできるアクション、支援。いろんなひとが集まり、知恵をわかちあい、現状をみつめなおす。

つながる思いを楽しく実感したい、そんなイベントです。

イベント内に次世代エネルギーや被災地者支援プロジェクト、放射能とこどもたちの未来を考えるお話し(トークイベント)もあります。

2011.12.21

@松尾

2011.12.20

@浮島通り