光が差し、手のひらに色彩の影が映る。揺らしてみると、キラキラと何層もの色が瞬いた。瑠璃色が少しずつアクアマリンやターコイズに滲む。ブルーの幾重ものグラデーションは、光り輝く沖縄のあの海のよう。

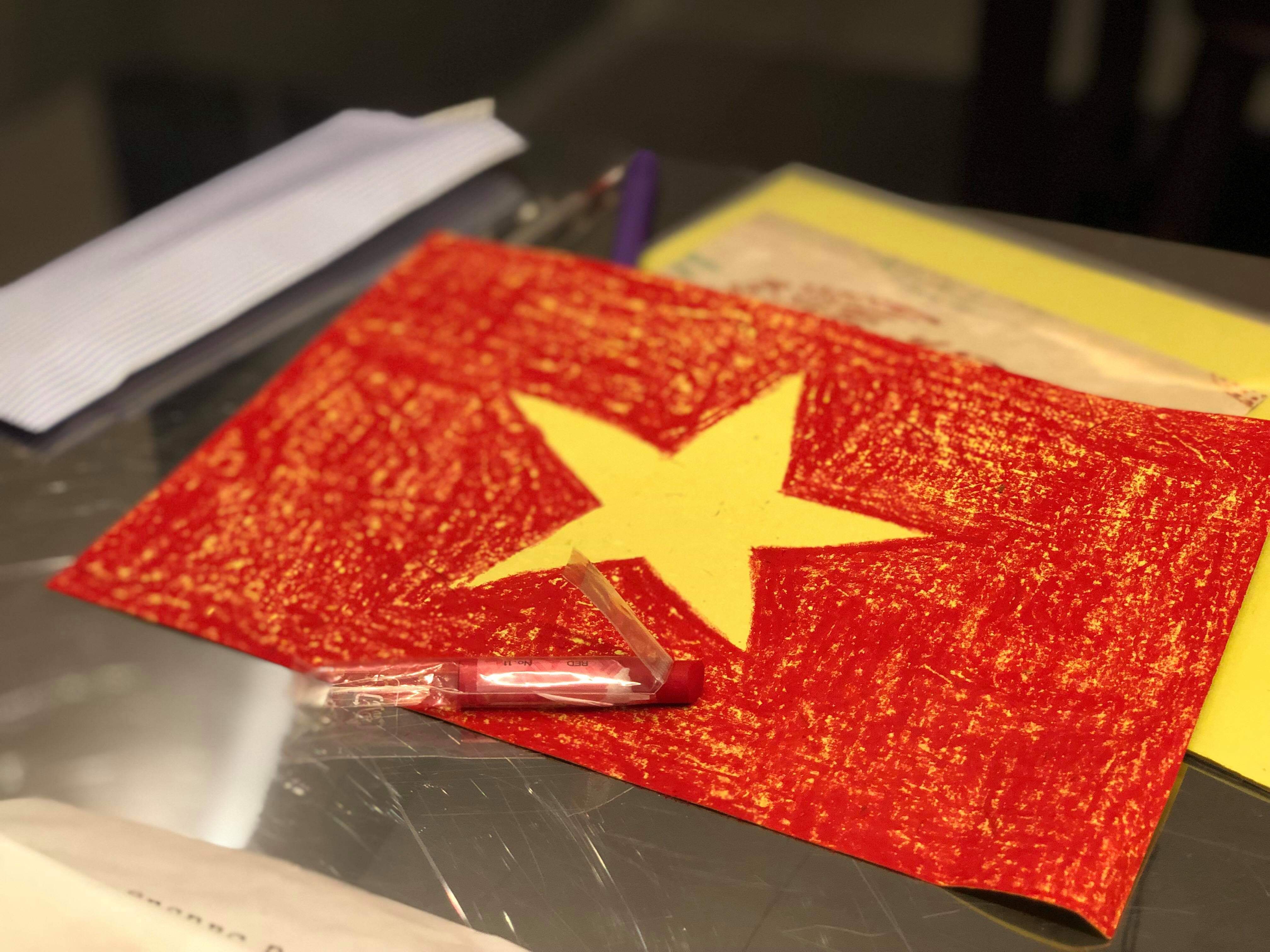

この色の塊の正体は、手作りの石鹸。作るのは、kasaneiro soapの増永かさねさんだ。かさねさんが石鹸作りで一番にこだわるのは、この豊かで美しい色彩。島が織りなす色の鮮やかさに、心を打たれた。

「沖縄に来てから、自然の色彩に目を向ける機会が増えたんですね。というか目を向けざるを得ないです。沖縄って生活に色が溶け込んでると思うんですよ。ちょっとドライブしたら青い海が見えて、それも日や時間によって色が全然違うじゃないですか。空が広くて、真っ赤な夕日もすごくきれいで、思わず空を見上げてしまいます。これまで住んでた大阪では、見上げたことあったかな」

南国らしい色に触発され、気づけば沖縄で出会った色の石鹸を作っていたそう。

「作り始める前に『こんな海の色の石鹸作ったらいいやろな』とか、頭にないんですよ。できあがって周りの人に見てもらったら、『これって、海の色とおんなじやん』って言われて、それで気づいたんです。私、海が好きで、シュノーケルによく行くんですけど、その時に見た海の中にある色、サンゴの色だったり、熱帯魚の色だったり。サンゴも、光にあたってる時と影になってる時と全然色の見え方が違うし、海の色も、太陽があたって水面がキラキラ反射してたり、陽の光が水の中でカーテンのベールみたいになってたり。日頃見ている自然の色が、知らない間に自分の中にインプットされてて、石鹸作る時にアウトプットされるんです。色のひらめきをもらっているのは、まさに沖縄の自然なんです」

かさねさんが最も時間をかけるのが、まさにその色作り。その石鹸には、ブルーひとつとっても何色と表現し難いいくつものブルーがある。そんな全ての色は、たった4色から作るというから驚く。

「その色をそのまま使うのは嫌なんですよ。混ぜたいんですね。これは私がそう思ってるだけかもしれないんですけど、混ぜることによって深みが出ると思ってるんです。混ぜながら、『これや!』っていう色を見つけるまでに時間がかかるんです」

色作りは、その日その時の直感で。できあがりの明確なイメージを決めずに作り始める。

「その日、その時の自分の感覚とか感情とかを閉じ込めたいんです。だからあえてレシピは作っていません。レシピを作ると効率があがると思うんですけど、なんかね、自分が手作りでやってる意味がそこにあるのかなって思っちゃうんです。それに最初にイメージを固定してしまうと、その時自分が作り出したいものとギャップが生まれたりするんです。思ってた次の色は青系なんですけど、流した層の感じで、『この感じやったら絶対黄色の方がいいと思うねんなあ』っていうのがあるんですよ。だったら私は、黄色を入れます。できあがってみると、思ってたのと全然違うものになってるんです」

その直感は迷わないといい、失敗することはほとんどないのだそう。

色とその組み合わせの妙に、見飽きることのないkasaneiro soap。だが、美しさの秘密はまだある。色と色の境目がない、滲むようなグラデーションだ。こんなグラデーション石鹸、他に見たことがあるだろうか? 滲むグラデーションにこだわったのにも、かさねさんならではの理由がある。

「自然の色を見てると、パキっと別れてないでしょう。海の色にしても夕焼けにしても、濃いところからたんだん薄くなって、それから微妙に色が変わっていって。それにすごく心を動かされるんです」

それを表現するには、色を注ぐタイミングが大事という。

「固まりすぎると、ボーダーみたいに境目の線がくっきりになっちゃうし、かといって全然固まっていない時に流すと、色が全部混ざってしまって層になってくれないんです。だから慎重にタイミングを見極めますよ。手で触って温度を確認したり、ちょっとつついてみたり。注ぐ方と注がれる方、両方がちょうどいいタイミングって、ほんと一瞬なんです。ちょっと目を離すとダメになったりするので、目が離せないです。ずっとそばにいてあげないと。そこに一番神経を使いますね」

宝石のようなきらめきを出すため、多面体にカット。また、中が泡立っているように見える部分は、ひと手間かけて作り出す。細部にまで、かさねさんのこだわりが詰まっている。

かさねさんは以前、ウエディングプランナーとして活躍していた。けれど、会社の方針と、花嫁の思いをどこまでも実現させてあげたいかさねさんの気持ちとに、徐々にギャップが生まれた。ある日、ストレス性の蕁麻疹が全身に出たのだそう。長期の休暇を取り、インドネシア、バリ島へ。ウブドの森の中で導かれるように出会ったサロンでヒーリングマッサージを受けたことが、大きな転機となった。

「触れられてないのに、温かい波みたいなのが体に伝わってきて、その時点で号泣したんです。それから心の中で『ゴメンね、許してね』ってひたすら謝ってました。その時は誰に謝ってるのかわからなかったんです。けれど終わってからちょっと落ち着いた時に、『もしかして謝ってたのって、自分にじゃないかな』と思ったんですよね。今までウエディングプランナーの仕事が好きだと思ってやってきたけど、ホントは自分の望む道じゃなくて、でもそれを偽りながら、ホントの自分に蓋をして見て見ぬふりをしてきた、この10年に対する『ゴメンね』だったのかなって気がついたんです。その瞬間に『もう私は、ブライダルじゃない』と答えが出ました」

帰国後、子供の頃から絵を描くのが好きだったこと、そして色が好きだったことも思い出した。インスピレーションが湧かず、長い間描けなかったという絵も、少しずつ描けるようになった。そして、会社を辞めた。退職後、ハローワークの職業訓練校に通い、その職業訓練校で知り合った友人に誘われて、石鹸作りのワークショップに参加した。

「私達以外に10人くらい参加者がいたのかな。材料が同じで、使っている色も同じなのに、出来上がりがそれぞれ全然違ったんです。どれもすごく個性豊かで、みんな自分を表現してる。自由なんだって思えて、楽しかったです。翌日には道具を取り寄せて、石鹸作りを始めました」

精油は、かさねさんオリジナルのブレンドで。色からインスピレーションを得て、香りを決めている。主にヨーロッパのメディカルグレードのものを。素材も、ココナツオイルやパームオイルなど、自然由来のものにこだわっている。

作れば作るほどのめり込み、自宅の一室が石鹸で埋め尽くされるまでに。できあがったものをインスタグラムに掲載したところ、「購入できますか?」との問い合わせが入るようになった。また、妹さんが周囲に宣伝すると、「買いたい、友人にプレゼントしたい」とオーダーも入った。そこでかさねさんは、「もし販売したら、もらってくれる人がいるのかなあ」と思い始め、細々と販売するように。そうこうしてるうち、かさねさんに再び大きな転機が訪れる。花嫁さんへの情報サイトでかさねさんの石鹸が、知らぬ間に紹介されたからだ。

「一晩のうちに私のインスタのアカウントがすごいことになって。フォロワー数が一気に1,000を超えたんです。それから、結婚式をする人たちが、プチギフトにしたい、引き出物にしたいって、100個、200個っていう数のオーダーが1日20件くらい来たんです」

kasaneiro soapの人気に火がついた。寝る時間を削って、ひたすら石鹸を作り続けた日々。これと前後して委託販売や、展示会の声がかかり、オンラインショップも立ち上げるなど、あっという間に軌道に乗った。「石鹸作りは副業で、ちょっとお小遣い程度になれば」と思っていたそうだが、これをきっかけに本格的に作っていくことに。今は無理のない範囲でオーダーを受けている。

「オーダーが多すぎてしまうと、もう頭が『やらなきゃやらなきゃ、次のオーダーはこれで』ってスケジュールのことでいっぱいになってしまうんです。そうすると、頭の中に余白がなくなって、色のインスピレーションが入ってこなくなっちゃうんですね。自分の休みもちゃんとあって、海に行きたいなって思う時には、ちゃんと海に行ける時間があるようにしています」

かさねさんが自分の望む道を見つけてから、ここまでわずか1年程度。まさにシンデレラストーリーだが、苦しんできた日々があったからこそ今があるのだと感じる。かさねさんは、kasaneiro soapは自分の分身のようだと微笑む。

「『こうじゃなきゃいけない』ってかんじがらめだったところから、色を混ぜることで、今まで閉じ込めてた自分がちょっとずつ開放されていったんです。もっと自由に表現していいって。それは自分の個性やし、優劣はなくて、いい悪いもない。石鹸のお陰で自分の存在を肯定できるようになってきたんです。なのでね、ホントに石鹸に育ててもらってるんです」

かさねさんの石鹸は今、まばゆいほどに自身の色を放つ。個性と自由を携えたkasaneiro soapは、2つとしてない、まさに光り輝く宝石だ。

写真・文 和氣えり(編集部)

kasaneiro soap

https://kasaneiro.theshop.jp/

https://www.instagram.com/kasaneirosoap/

恩納村と読谷村にもお取り扱い店舗がございます。

詳しくはkasaneiro soapまでお問い合わせください。